Home|リヒター(Karl Richter)|バッハ:マタイ受難曲

バッハ:マタイ受難曲

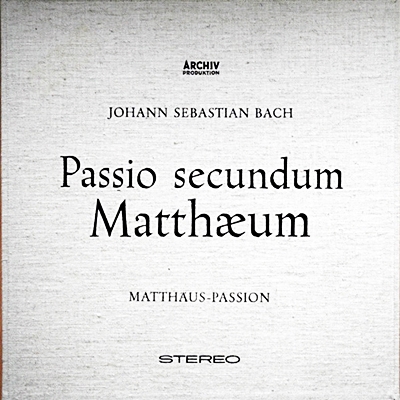

リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団 ミュンヘン・バッハ合唱団 ミュンヘン少年合唱団 (T)エルンスト・ヘフリガー (Bs)キート・エンゲン (S)イルムガルト・ゼーフリート (S)アントニー・ファーベルク (A)ヘルタ・テッパー (Bs)マックス・プレープストル (Bs)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ他 1958年6月~8月録音

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「導入の合唱」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「ペタニヤの香油」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「晩餐」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「ゲッセマネの祈り」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「偽証」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「大祭司とピラトの審問」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「イエスの引き渡しと鞭打ち」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「十字架」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「埋葬」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「終結合唱」

詩人の中原中也には変わった癖があったそうです。

それは、

「あなたはバッハのパッサカリアを聞いたことがありますか」

という質問です。

そして、その人が「聞いたことがない」と答えると、心の底から羨ましそうな顔をして、「あんなにも素晴らしいものに出会える喜びがあなたの人生に残されているとは、何と羨ましい」と語ったそうです。

ユング君はこのエピソードが大好きです。なぜなら、ここには最も幸福で、最も素直な芸術との出会いが示されているからです。

クラシック音楽という世界においても、こういう幸せな出会いが一般的であれば、今日のようなゆがんだ姿にはならなかったでしょう。

ちなみに、中也はバッハのパッサカリアをあげていますが、これは彼が生きた時代を考えればやむを得ない選択でしょう。

彼の時代にマタイ受難曲を耳にすることは、とうてい望み得なかったはずです。

もし彼が、マタイ受難曲を耳にしていたら、どのような言葉でその感動を表してくれたでしょう。

おそらくは、パッサカリア以上の感動を詩人の鋭い感性で言語化してくれたでしょう。そう言う条件に巡り会うには、彼は早く死にすぎました。

それにしても、ペテロの否認に続くこのアルトのアリアの美しさを何と言えばよいのでしょうか。低声部で執拗に鳴り続ける音型は、ペテロの涙の象徴でしょうか。

ペテロの痛恨の思いが、やがてこのアリアの中で神の許しによって浄化されていきます。

しかし、こういう言葉は、この音楽のまえでは無意味です。このような音楽の前では、言葉は沈黙せざるを得ません。

そして、中也にならってユング君も、会う人ごとに聞いてまわりましょうか、「あなたはバッハのマタイを聞いたことがありますか?

人類の音楽史において燦然と輝く金字塔です

普通に演奏して、約3時間半という大曲です。「来たれ、娘たちよ、我とともに、嘆け」とホ短調で壮大に歌いだされる冒頭合唱から、「我ら涙流しつつひざまずき、御墓なる汝の上に願いまつる」と締めくくられる終末合唱まで、まさに一分の隙も緩みもなく展開される音楽ドラマ、それがマタイ受難曲です。

しかし、全曲が強い緊張感で維持されているといっても、そこはドラマ故にいくつかの起伏があります。そして、この音楽の最大の山場は、第46曲を中心としたその前後の「ペテロの否認」の場面だと思います。

実は、この場面の重要性を教えてくれたのは、遠藤周作の「キリストの誕生」と「沈黙」でした。

キリストの受難物語というのは日本人にとってなじみのあるテーマではありません。

欧米の人々にとっては常識的に理解できることでも、この分野のことになると日本人にとっては理解困難なことが多いといわざるを得ません。実際、遠藤の著作を通して多くのことを教えられてからは、この受難物語のテキストの意味するところを全く理解ししないで、見当違いなことをいっている評論家の多いことには驚かされました。例えば、「エリ、エリ、ラマ、サバクタニ」(神よ、神よ、なんぞ我を見捨てたまいしか!)の部分で、「さすがのイエスも死を前にして絶望的になったのか」等と阿保のようなことを言っている評論家もいます!

遠藤は、この受難物語で最も興味を引かれるのは、キリストの受難そのものではなく、「キリストの受難」という衝撃的な事実に遭遇した「駄目人間」の集まりである、彼の弟子グループの生き様にあることを何度も語っています。

何故、キリストの受難に際して、人間の弱さと駄目さをさらけ出した弟子グループが、それ以後どうして信仰を守り続けることができたのか、何故に激しい弾圧の中で命を落としてまでも信仰を守り続けるほどの「強い人」に変わり得たのか、その疑問を遠藤は何度も何度も繰り返しています。

そして、結論として遠藤は、キリストその人の中にそのような駄目人間に力と勇気を与えた何者かがあったことを語っています。遠藤は、その何者かを「X」と語っていますが、その「X」が多くの人々の人生に決定的な何かを与え、その人生を大きく変えたことを熱く語っています。

そのイエスの持つ「X」が集約的に表われたのが受難の場でした。

私たちがバッハのマタイ受難曲を聴くという行為は、遠藤が語るところのキリストの「X」に、弟子の立場で出会うという行為なのではないでしょうか。

なぜなら、私たちは毎日の生活において疑いもなく弟子グループたちのような駄目人間だからです。受難に際して示した弟子グループの弱さと卑劣さ、裏切りと自己弁護はすべて私たち自身の姿でもあります。そして、キリストの受難に出会うことによって彼らが大きく人生を変えたように、私たち自身もこの音楽を通して、今を生きることの問題を考えさせられるのです。

それだけに、気軽に聴ける音楽ではないというのが率直な感想です。

それにしても、この弟子グループというのは、マタイ受難曲のテキストを見るだけでも、立派とは言い難い存在です。師を売ったユダは言うまでもなく、他のメンバーも、ゲッセマネで必死に祈るイエスのそばで眠りこけてはイエスに叱られたり、イエスが逮捕されると、今まで偉そうなことを言っていたのに我先にと全員がイエスを見捨てて逃げ出してしまいます。

そして彼らの人間的な弱さが最も端的に現れたのが「ペテロの否認」の場面でした。

ここには、人間にとっての最も恥ずべき行為、自分を信じ、愛してくれたものに対する「裏切り」が描かれています。

遠藤はいくつかの資料を基に、この場面の真実はペテロがイエスの身を案じて屋敷に忍び込んだのではなく、おそらく弟子グループを代表して交渉に赴いたのだろうと語っています。そして、すべての罪をイエスに押しつけ、自分たちもイエスを否定することで助命を嘆願したのだろうと語っています。

キリスト教神学の根本にある、「人間の原罪を引き受けて十字架にかかった」という抽象的なイメージは、ここでは生々しい現実だったのです。つまり、イエスに全ての罪をかぶるせことによって弟子グループは助かったのです。そうでなければ、あのペテロの血を吐くような深い嘆きは理解できません。そして、その嘆きはペテロ一人ではなくに弟子グループ全体の深い嘆きだったのです。

そして、彼らにとってさらにつらかったのは、その裏切りをイエスは許したという事実です。

人間というものは、裏切り行為に対して怒りの声を向けられれば、あれこれの理由をあげつらって自己弁護をすることができます。しかし、相手がそれを悲しげな目を持って許せば、自分の醜さがいやがうえにも浮かび上がってきます。そして、自己弁護のきっかけがつかめなければ、自分という人間の駄目さ加減が身を引きちぎります。

これはなんというパラドックスでしょう。

ユダヤでは、十字架にかかった人はその死に際して、生きていたときの恨み辛みをぶちまけるのが習慣でした。ですから、ペテロの交渉で生きながらえた弟子グループがもっとも恐れたのは、彼らの師であったイエスが死の間際に何を語るかでした。自分を裏切った弟子グループに対してどれほどの怒りが語られるのか、その事を彼らは心底恐怖したはずです。

ペテロの否認からあとの場面は、キリストの受難を影からじっと見つめる弟子グループの目で見るべきでしょう。

弟子グループの恐怖が頂点に達したのは、民衆が「バラバ」と叫んでイエスの死刑が確定した時点です。やがて、十字架を背負ってゴルゴダの丘へ向かうイエスを見つめる彼らの心境はいかばかりだったでしょう。十字架に張り付けられたイエスがどのような怒りの言葉を自分たちに浴びせかけるのか、彼らは心の底から恐れたはずです。

しかし、受難の成り行きは彼らの想像を超えたものとなりました。

イエスは、十字架上で怒りの言葉ではなく、裏切った弟子も、彼を侮辱し愚弄した民衆をも許したのです。マタイのテキストには出てきませんが、「父よ、彼らを許したまえ。彼らは、その為すことを知らざればなり」は有名な言葉です。

そして,死に際しての有名な言葉「エリ、エリ、ラマ、サバクタニ」を聞いて、弟子グループの驚嘆は頂点に達します。

この言葉の意味は、私も遠藤の著作を通して知ったのですが、死を前にしての絶望感の表れではありません。これは,詩編二十二編の冒頭の言葉であり、当時のユダヤ人なら、この冒頭に続いてどのような言葉が続くのかは誰もが知っていたはずなのです。

この詩編は、「主よ、主よ、なんぞ、我を見捨て給うや」と言う悲しみの訴えで始まっても、最後は、「我は汝のみ名を告げ、人々の中で汝をほめたたえん」という神への賛美に転調していくのです。

つまり、イエスは彼らを許しただけでなく、この屈辱の中でも最後まで神に対する信仰を失わなかったのです。それだけでなく、「父よ彼らを許したまえ」と裏切った弟子グループにも神の許しがあるように取りなしたのです。

「まことにこの人は神の子であった」

と言う叫びは、何よりも弟子グループの叫びととして聞くべき言葉だと思います。

しかし、はじめにも述べたように、ここに深刻なパラドックスが発生します。

彼らは、「父よ許したまえ」というイエスの言葉をどのような気持ちで受け止めたでしょう。死の間際の神への賛美をどのように聞いたのでしょう。

彼らは一切の自己弁護の手段を奪われて、自分たちの醜さと駄目さ加減が身を引きちぎる思いだったことでしょう。

遠藤はこのようなときに人間が取りうる路は二つしかないと語っています。一つはそれでもなお、相手を徹底的に否定すること、もう一つは相手に許しを請うこと。

そして彼らはイエスに許しを請う道を選びました。それがイエスの復活という概念に発展していく過程を遠藤は詳細に述べていますが、それはマタイ受難曲の範囲外の話です。

受難で示したイエスの姿は人間の理解を超えています。しかし、それを見つめる弟子たちの視点でなら、私たちはこの受難物語を自分の問題としてとらえることができます。弟子たちは、それ以後も様々な紆余曲折を経ながらも、強い信仰の人として生涯を全うしていきます。

私は、ごく普通の一般的な日本人ですから、神という存在を突き詰めて考えると言うことはそう滅多にあるものではありません。しかし、この受難物語に向きあうとき、おそらくは弟子達の胸の中に、いつも悲しげな目をしたイエスの姿があったことは容易に想像できます。彼らはそれ以後も、人間的な弱さをさらけ出しますが、しかし、最後の一線は崩すことなく信仰を守り続けました。

おそらく、彼らが弱さをさらけ出す度に、胸にイエスの悲しげな目が浮かんだはずです。そして、その度にイエスは彼らを許し励まし続けたでしょう。そのよう存在としてのイエスのことを遠藤は「魂の同伴者」と呼びました。

マタイ受難曲のなかで、そのような神のイメージが最も鮮明に現れるのが、「ペテロの否認」の場面です。この最も忌むべき裏切りに対しても、その裏切った心の痛みは私が最もよく知っていると言わんばかりに許しを与えます。かつて、吉田秀和氏は、リヒターの演奏でこの場面を聞いて涙がこぼれない人は音楽を聴く資格がないと発言していました。この大仰な物言いもリヒターのマタイについてだけは許されるような気がします。バッハの筆も、この場面ではもてる技術のすべてをつぎ込んでペテロの深い嘆きを歌い上げています。

聖書には人間のドラマのすべてが詰まっていると言われます。その中でも、受難の場面での人間ドラマには実に多くのことを現在の私たちにも語りかけます。

このドラマの重みをしっかりと受け止めて表出している演奏は、リヒターの58年盤しかないように思います。これは勝手な思いこみかも知れませんが、遠藤の著作を通して受難物語の詳細を知るにつれて、その思いはいっそう深くなります。

まさにこの録音こそは、人類の音楽史において燦然と輝く金字塔です。

なお、ファイルは以下のように分割しています。

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「導入の合唱」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「ペタニヤの香油」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「晩餐」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第1部 「ゲッセマネの祈り」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「偽証」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「大祭司とピラトの審問」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「イエスの引き渡しと鞭打ち」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「十字架」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「埋葬」

Bach:マタイ受難曲 BWV244 第2部 「終結合唱」

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-11-29:W. Amadeus M.

- ついに、この録音がYungさんのサイトに登場する日が来ました!!

隅々まで覚えるほど聞いた演奏です。

この演奏で《マタイ受難曲》を知った方は幸福ですね!!

2010-12-02:夜のガスパル

- 本当だ、とうとうUPされる日が来たんですね。

それにしてもこの訴えかけの強さは何だろう。

・・・・・これ以上書けません。

2010-12-05:カンソウ人

- 私の思いも、「ようやくこの録音の著作権が切れる日が来たのだ」ということです。

この曲の姿がメンデススゾーンの再演以来やっとのこさで、あらわになったような演奏だと思います。当然1958以後の音楽学や文献学の進歩は目覚ましく、その追う面からの批判は甘んじて受けなければならないでしょうが、演奏としての説得力は学ぶものに溢れています。

ロマンティックな演奏スタイルの時代が過ぎて、曲の持つ内容に真っ直ぐに切り込む牧師の息子リヒターの姿は、勤勉なプロテスタントであるバッハの生き方とイメージが重なります。街頭で合唱団員を集めるためにビラ配りから始めたとか、今は亡きFM放送関係の雑誌にあった松本零二さん漫画にあったエピソードです。ピアニストがバッハのフーガをよりよく演奏するために、リヒターの指揮で歌うために入団したとか、誰かが言ってました。演奏会で演奏するためではなくて、自分たちの信仰生活との関係が深い演奏だと思います。特に合唱部分は。

歌手たちは、本当に一流ですが、オペラでの普段の仕事とは違うような、何かに憑かれたようなラプトゥスを感じますが、ロマンティックにはなりません。なぜでしょうかね?

ウィキペディアのリヒターの所にあった、告別式でのフィッシャーディスカウやニコレの弔辞はぜひ読んでみて下さいね。プロテスタント教会での礼拝(規模100名程度の物)に一度で良いから参加してみてくださいね。私の言う「信仰生活との関係」の意味が見えてくれかもしれません。この多様なスタイルが一体となった、バッハの個人的な様式の大きな作品は、聖書全体との関係を持っていて、言いたいことはたくさんあり過ぎます。

楽譜の忠実な再現というコンセプトは、新古典主義のスタイルを超えています。まるで、「春の祭典」でブーレーズがクリーブランドのオーケストラで実現したものとイメージがダブります。今や平均レヴェルかも知れませんが、当時はそうではありません。

録音は、初期のステレオマルチ録音ぽくて、全体の音響は表わされてはいません。でも、指揮者の克明な楽譜(内容)再現努力に応えているように思います。

高校時代は、FMからカセットに録音して、社会人になってもそれを聴いていました。ヨハネ受難曲もアップして下さいね。ロ短調のミサも。

リヒターの演奏には、ある種のカリスマがあり、その部分は曲の姿からはみだすことも、この年になれば感じ始めます。リヒターの演奏だけあればマタイ受難曲の事がわかったということはなくて、同じタイプの指揮者のリリングや鈴木も聴かないと、わからないこともあるでしょう。

2010-12-07:シューベルティアン

- わたしは隅々まで聞き込んだというほどじゃありません。はじめて聞いたときは、この悲しみの色に染め上げられた音楽になにかいうにいわれぬ、奇怪な感じをもちました。「なにがそんなに悲しいんだ?」と。

ユングさんのおっしゃるとおり、これは弟子やその場に居合わせた普通人たちの、心の惨めさを表したものではないかと思います。キリストの受難は、わたしの考えでは、もっと天国的な明るさのなかに描かれるべきだと思います。死刑にかけられても「彼らを許せ」「すべてよし!」といった人ですから。

しかしバッハの悲しみは、なにかふしぎな透明感をもっていて、ふつうに生活のなかで感じる惨めさや無力感とは違ったものです。彼の長調がこの上もなくわかりやすい祝祭的な気分をもっているのに対して、短調のほうは不可解な印象に満ちています。(あくまで私個人にとって)彼は明るさと同じように暗さを愛していて、そのなかに神の見えざる言葉を読み取っているかのようです。

挫折も、むなしさも、すべてよし! というキリストの見地を、バッハももっていたのかしらんと、彼の短調を聞きながら考えます。普通人の立場からキリストを見るというのは当たり前の行き方ですが、この音楽のなかでバッハは、キリストの立場から普通人を眺めているようにも思われます・・・

2010-12-09:藤田伊織

- リヒターのマタイも素晴らしいけれど、今の日本でバッハの音楽を演奏している人たちの中にも素晴らしい演奏があります。私は、今年の3月に生まれて初めて「マタイ受難曲」を東京の淀橋教会で生演奏で聴きました。それまで、レコードやCDや放送でも聴いたことがなかったので、本当に生まれて初めてでした。青木洋也さんの指揮とアルトで、ソプラノは藤崎美苗さんでした。他の方がももちろん素晴らしかったけれど、青木さんのエルバルメ・ディヒや藤崎美苗さんのブルーテヌア、アウスリーベで、とても感動してしまいました。それに最後の合唱は、のだめカンタービレで千秋真一がのだめの催眠術で飛行機墜落恐怖症から開放されるときに響いていた音楽でした(3月にマタイを聴いたあと、ビデオで確認してわかりました。)。中原中也ではないけれど、生きているうちにこの曲を聴くことができたことは幸運だと思いました。

2011-01-09:Hide

- アーノンクールのバッハカンタータ全集(188曲)に没頭している間に、こんな大変なことが起こっていたとは!!リヒターのマタイは言わずと知れた名曲、名演奏、歴史的録音ですからね。何よりも魂がこもっている。その貴重な宝物がこのサイトに載るとは思ってもみませんでした。早速、二日間かけて若林氏のJ.S.バッハ声楽全集の独和対訳テキスト片手に聴き切り、久しぶりに深い感動を味わいました。

ユングさん、有難うございます。

35年ほど前、なけなしの給料から銀色レーベルで薄茶の布地風の箱に入った高級アルヒーフ盤LPを買い、何度か聴いたものの余りの崇高さと長さに聴きこむまでに至らず、CD時代に突入(LP300枚処分 涙)してしまった残念さが思い出されます。

アーノンクール版の復活を待っていましたが、聴き比べはお楽しみとしておきましょう。いや、これがあれば十分かな...

2011-03-05:radames

- 「録音芸術」と言う「世界」があったことを強く感じさせる録音です。

それぞれの奏者の高みとその音が違う。 レコード盤をいつくしみながら聞きたくなる逸品です。

2012-03-13:NAKO

- 指揮者のリヒターが31才、ソリスト最年長のヘフリガーが38才。この若さで・・・と思う一方で、若い故に可能だった演奏だったのかのという想いも。と同時に、これだけの才能の持ち主たちが、よくぞ同じ時代、同じ場所に集まったものだと感心せざるを得ません。特に、リヒターとヘフリガーの組み合わせは、神の思し召しだったのではないかと思うほどです。シュライヤーも悪くはありませんが、ことこの演奏に限っては、ヘフリガー以外のエヴァンゲリストでは、印象そのものも変わってしまったことでしょう。奇跡的な組み合わせと思う演奏は幾つかありますが、これはその最たる例のひとつだと思います。と同時に、後年、音楽が変化していったリヒターが、ヘフリガーを起用しなくなった理由も、わかる気がするのも寂しいですが・・・

2013-07-07:alphecca

- 久々の訪問ですが、リヒターのマタイがアップされていてとても感動しています。

マタイはこれまでにいくつか聴き比べましたが、わたしはリヒターが一番好きでした。

ただし、わたしが何度も聴いたのは、60年代の日本でのライブのものです。こちらは「リヒターに喧嘩を売られてるような迫力」を感じたのですが、この盤の評判も聞いていたので、常々聴いてみたいなと思ってはいました。

自分の場合、評判のものって、実際に見聞きして「思ったほどじゃなかった」って失望するのですが、これは期待を裏切りませんね。

本当にありがとうございます。早速DLさせていただきます。

2024-05-30:大串富史

- 管理人様への深い感謝を、まずここに。

#今日はごめんなさい、この曲を初めて聴いて、管理人様の秀逸な楽曲解説を読んで、その上で個人的な感想と幾許かのよい知らせをシェアできればと思いました。いや、わたし自身も詳細は知らないのですが…

最初に前言なのですが、わたし自身が中国人学生の多人数レッスンのバックグラウンドミュージック(開始前・中休み5分・終了後)でクラシック音楽の威を借りているのと同様、あちらの皆さんがバッハの威を借り、バッハが福音書の威を借りていることには、別に異論はないです。わたしがこちらに足繁く通わせていただいているのも、まあそうした仕事絡みなので。そんな不敬虔なことを言う奴は出て行け!と思う方がおられるかもしれませんが、パイプオルガンなり合唱隊なりが中世において客寄せ的に用いられていたことは、別に専門家にあたらなくとも誰でも察しがつこうかと。

それで本論なのですが、バッハのキテレツなオルガン曲を聴き終わってからこちらを聴くと、まるで管弦楽組曲のような親しみやすさ!に溢れている中、ところどころ、おや?と思う部分があります。正直、バッハでさえ表現し切れていないように思える、原典でさらっと1,2行で書かれている出来事をそのままなぞっただけのような。これは原典にあたって前後を読まないと分からないでしょうし、前後を読んでわからなければ四福音書を読むしかなく、それでも分からなければ新約全体を読んで、結局旧約も全部読んで、ということになるんでしょう。ただわたし的には、それはバッハが意図したことでも、あちらの皆さんが意図したことでもないと思うのです。威を借りたこれをありがたがってくれればそれでいい、というのがやはり本音かと。

一方で一定数の需要、つまりおや?と思う部分に関心があって、聖書全巻も読んでみたいという副次的な需要でしょうか、それは正直、オラトリオや他の劇形式の音楽でも恐らく十分でなく、原典でさらっと1,2行で書かれている出来事を前後の文脈も併せて正確に映像化したものに音楽を控えめにつける(つまり映像化された福音書)しか方法はないように思いました。これはもはやクラシック音楽ではないし、需要も低そうではありますが。

#聞けばそういった福音書の映像化プロジェクトが進んでいるそうで、需要が低いマーケに対して結構な話だと思います。日本語レッスンの準備がてら、今このコメントを書かせていただきながらゲッセマネの祈りにまで来ているのですが、正直、ちょっとしんどくなってきました… もしそういう方がおられたなら、若かりし頃のわたしのように、図書館や本屋に原典を読みに行けばそれで済みます。

それであのその、わたしなりの結論なのですが、管理人様の仰る、人類の音楽史において燦然と輝く金字塔というのは、わたし的にはやはり中也のいうところのパッサカリアなんではないかと。キテレツの金字塔、でしょうか。ベートーベンでしたか、バッハは小川ではなく海、つまりはキテレツの海。だからクラシック音楽とは、バッハのキテレツで正式に幕を開け、バルトークのキテレツで(いちおう)幕を閉じた、という。わたしは当時の人間ではないので断言はしませんが、クラシック聴き巡りでやがて訪れることになるあのヴィヴァルディも、結局はキテレツに目覚めてしまってそっちが本業みたいになったものの、あちらの皆さんとしては客寄せパンダなら何でもいいわけで、兼業司祭全然OKですよーとなっていたのでは。

#一方で、こうした(キリスト教)宗教音楽を聴いて、おや?と思ってしまう少数派の人というのは、正直しんどいというか、大変でしょうね… 最近になってあのプリーストリーの福音書翻訳プロジェクトの話を知って、つくづくそう思います。原文を読みたい読ませたいというただそれだけで、言論封殺どころか焼き討ちに遭ってしまうというのは本当に怖いです…

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)