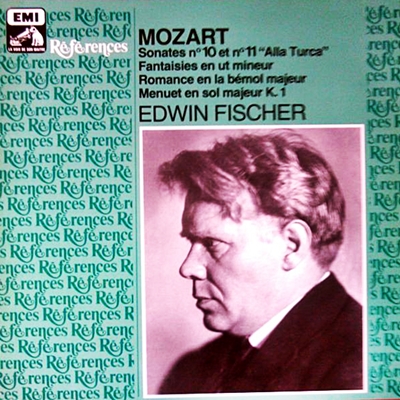

Home|エトヴィン・フィッシャー(Edwin Fischer)|モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番 ハ長調, K.330(Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h)

モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番 ハ長調, K.330(Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h)

(P)エトヴィン・フィッシャー:1937年録音(Edwin Fischer:Recorded on 1937)

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [1.Allegro moderato]

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [2.Andante cantabile]

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [3.Allegretto]

モーツァルトの人生におけるもっとも幸福な時代の作品

- ソナタ第10番 ハ長調 K 330・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第11番 イ長調 K 331・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第12番 ヘ長調 K 332・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第13番 変ロ長調 K 333・・・1783?< リンツ?>

K330からK333までの連続した番号が割り当てられている4つのソナタを一つのまとまりとしてとらえることが可能です。

従来は、K310のイ短調ソナタとこれら4つのソナタはパリで作曲されたものと信じられていて「パリ・ソナタ」とよばれてきました。この見解にはあのアインシュタインも同意していていたのですから、日本ではそのことを疑うものなどいようはずもありませんでした。

例えばあの有名な評論家のU先生でさえ若い頃にはハ長調k330のソナタに対して「フランス風のしゃれた華やかさに彩られているが、母の死の直後に書かれたとは思えない明るさに支配されており、ここにもわれわれはモーツァルトの謎を知らされるのだ。」などと述べていました。しかし、これは決してU氏の責任ではないことは上述した事情からいっても明らかです。何しろ、モーツァルトの大権威ともいうべきアインシュタインでさえその様に書いていたのですから。

しかしながら、現在の音楽学は筆跡鑑定や自筆譜の紙質の検査などを通して、K330からK333にいたる4つのソナタはパリ時代のものではなくて、ザルツブルグの領主であるコロレードとの大喧嘩の末にウィーンへ飛び出した頃の作品であることを明らかにしています。さらに、K333のソナタはザルツブルグに里帰りをして、その後再びウィーンに戻るときに立ち寄ったリンツで作曲されたものだろうということまで確定しています。

これら4つの作品にはイヤでイヤでたまらなかったザルツブルグでの生活にけりを付けて、音楽家としての自由と成功を勝ち取りつつあったモーツァルトの幸せな感情があふれているように思います。それはこの上もなく愛らしくて美しく、それ故にあまりにも有名なK331のソナタにだけ言えることではなくて、この時代のモーツァルトを象徴するような「華」をどの作品からも感じ取ることができます。

そんな中でとりわけ注目したのがK333のロ長調ソナタです。これは音楽の雰囲気としてはK330のソナタと同じようにまじりけのない幸福感につつまれていますが、愛好家が楽しみのために演奏する音楽というよりはプロの音楽家がコンサートで演奏するための作品のように聞こえます。とりわけ第3楽章ではフェルマータで音楽がいったん静まった後に長大なフルスケールのカデンツァが始まるあたりはアマチュアの手に負えるものとは思えません。さらにピアノをやっている友人に聞いてみると、第1楽章の展開部のあたりも全体の流れをしっかり押さえながら細部の微妙な動きもきっちりと表現しないといけないので、これもまたけっこう難しいそうです。

おそらくは、モーツァルトが自分自身がコンサートで演奏することを想定して作曲したものではないかと考えられます。しかし、作品を貫く気分は幸福感に満ちていて、その意味ではこの時代のソナタの特徴をよく表しています。

その全人生にかけて、偉大な思考と気高い感情とを結び合わせるべく、努力せねばならない

ピアニストの一覧に「エトヴィン・フィッシャー」の名前がないのですが・・・、と言う指摘をいただきました。そんな馬鹿なことがあるわけなでしょうと思いながら確認したところ、本当に「エトヴィン・フィッシャー」の名前がなかったので、私の方が驚いてしまいました。20世紀におけるバッハやベートーベン、モーツァルト、シューマン、ブラームス等のドイツ正統派音楽の演奏家として絶対にその名前を逸してはいけないピアニストの名前がないとは、あってはならない欠落です。

そこで、調べてみたところ、ブラームスのヴァイオリン・ソナタなどの録音はアップしているのですが、カテゴリとしてはヴァイオリニストの「ジョコンダ・デ・ヴィート」の方にまとめていました。他にないのかと探してみたら、フルトヴェングラーと協演したベートーベンの「皇帝」があったのですが、何故かこれもフルトヴェングラーの方にまとめられていました。

そこで、取りあえずはベートーベンの方だけは「エトヴィン・フィッシャー」の方に移動させました。そんなわけで、かろうじて「ピアニストの一覧にエトヴィン・フィッシャーの名前がない」という大惨事(^^;は回避したのですが、彼の録音をほとんど今までアップしてこなかったという事実は覆りません。

そこで、取りあえずは彼のモーツァルト演奏を順次アップしていくことにしました。

何故ならば、フィッシャー自身が「モーツァルトほど純粋でむずかしい音楽はない。」と語ってたからです。そして、その難しさの理由として「それは子供にも弾けるからだ」と述べていました。

ある意味では、これほどモーツァルトの音楽の本質をついた言葉はないかもしれません。

フィッシャーの演奏を聞いていてまず感じるのは響きの美しさです。そして、その様な響きでもってある意味では厳格なスタイルを崩すことなく音楽を造形していきます。

それは技巧を前面に出すピアニズムとは最も遠いところにある演奏であり、同時に厳格なスタイルと言ってもいわゆる楽譜に忠実ななという錦の御旗をかかげるスタイルとも異なります。彼の演奏には自己を作品の中に没頭させる主観性が貫かれています。

彼はピアノを演奏するためには「その全人生にかけて、偉大な思考と気高い感情とを結び合わせるべく、努力せねばならない」と語っています。

まさにその言葉を実践した結果がこれら一連のモーツァルト演奏には貫かれています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-05-04:tks

- エトヴィン・フィッシャーを初めて聴いたのは、NHKFM吉田秀和さんのモーツァルト番組でした。その日はK.491のハ短調協奏曲を解説していて、誰だか忘れましたがステレオ録音で全曲流した後、「まだ時間がありますので…」と古い録音ですが途中までとお断りしたうえでフィッシャー盤が放送されました。第1楽章の後、第2楽章の始めで放送が終わりましたが、すっかり聴き惚れてしまい、レコードを買いに行きました。E.フィッシャーのピアノは、全盛期には学術的に過ぎると言われ、没後は浪漫的に過ぎると評価されていたようですが、私の好きなピアニストです。モーツァルトの他、平均率を始めとしたバッハやシューベルトは、歴史的遺産として聴き継がれてほしいと願っています。(この部屋のシュワルツコップのところに、E.フィッシャーが見事な伴奏を付けたシューベルト歌曲集がありますね。)

2023-11-01:クライバーファン

- これはすごい演奏ですね。中弱音主体の音が感覚的にとても美しいです。圧倒されました。

ホロヴィッツが語ったとされる「最高のモーツァルト弾きを知っていますか。エトヴィン・フィッシャーですよ。」という言葉を思い出しました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)