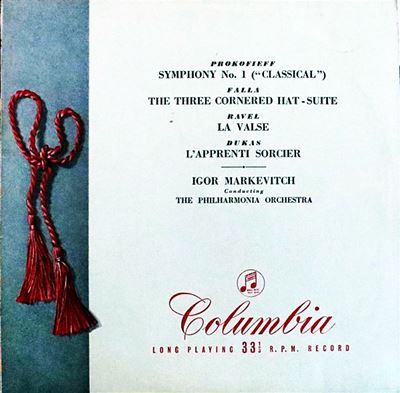

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|プロコフィエフ:交響曲第1番 Op.25「古典」

プロコフィエフ:交響曲第1番 Op.25「古典」

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1951年11月14日&1952年9月11日&13日録音

Prokofiev:Symphony No.1, Op.25 "Classical" [1.Allegro]

Prokofiev:Symphony No.1, Op.25 "Classical" [2.Intermezzo. Larghetto]

Prokofiev:Symphony No.1, Op.25 "Classical" [3.Gavotte. Non troppo allegro]

Prokofiev:Symphony No.1, Op.25 "Classical" [4.Finale. Molto vivace]

現在人が住んでいる古い町

それ故に、プロコフィエフが初めて交響曲を手がけた時には、すでに「スキタイ組曲」や2つのピアノ協奏曲と一つのヴァイオリン協奏曲などを書き上げていました。

彼がようやくに交響曲を手がけたのは第1次世界大戦のさなかの1917年に始まったロシア革命が始まったときでした。彼は、その時寡婦の一人息子として徴兵を免除されてレニングラード近郊の田舎で作曲活動に取り組んでいました。そして、そこで、彼はピアノを使うことなしに交響曲を書くという試みに挑戦したのです。

そして、ピアノを使わないのであるならば、構成のしっかりとした古典的な雰囲気の交響曲の方が良いだろうと言うことで、ハイドンの技法を参考にしながらこの最初の交響曲を書き上げました。

プロコフィエフはこの作品のことを「ハイドンがもしも現在に生きていたら書いたであろう様な作品」だと述べています。

つまり、その試みが、この交響曲のタイトルである「古典」の所以でしょう。

しかしながら、一見すると極めてシンプルに見える作品なのですが、その響きや突然の転調などは明らかに20世紀的な感覚に貫かれています。つまりは、これはハイドンの偽作のように見せかけながら、その中にプロコフィエフらしい感覚がふんだんに盛り込まれているのです。そして、その際だった対比をより鮮明に浮かび上がらせるために、作品全体は故意的だと思えるほどに単純化されています。

そう言えばこの作品のことを「現在人が住んでいる古い町」と評した人がいましたが、実に上手いたとえです。

ただし、初演時には「スキタイ組曲」のような斬新で過激な音楽を期待していた多くの聴衆は当てが外れて戸惑ったようです。

プロコフィエフが試みたチャレンジを見事に再現した希有の演奏

率直に言って、プロコフィエフとは相性が悪くて、とりわけ「交響曲」は最も相性が悪いジャンルでした。ただし、それらの交響曲の中で一番有名なのは第5番の交響曲なので、さすがにそれは紹介はしてあるのですが、次のようなことをほざいておりました。(^^;

長い間取り上げずに放置していた作品です。理由は簡単でして、音楽史における専門家の評価は高いのですが、個人的にはどうにも「よう分からん」作品だったからです。

何度聞いてもピントこないのです。そして、そのピントこない理由は、プロコフィエフのような偉大な作曲家に対して恐れ多い物言いになるのですが、どうにこうにも中途半端な感じが拭いきれないのです。

そして、唯一取り上げたセル&クリーブランド管の演奏に対してだけは次のように書いておりました。(^^;

いまいちピンとこない作品と書いたのですが、さすがにこのコンビで聴いてみると、それなりに面白く聴くことができます。

まあ、こういう書き方は「贔屓の引き倒し」みたいになってしまう恐れもあるのですが、50年代という時代を考えてみると、恐ろしいまでの「うまさ」です。

しかし、「さすがにこのコンビで聴いてみると、それなりに面白く聴くことができます」という言い方は一定の真理を含んでいたかもしれないことを、このマルケヴィッチの演奏は教えてくれました。率直に言えば、全く持って中途半端な交響曲としか思えなかったこの作品が、こんなにも面白い音楽だったのかと気づかせてくれたからです。

おそらく、この作品を演奏する難しさは古典そのものともいえる簡素な様式の中にとびきり素晴らしい現代的感覚が見事に溶け込んでいて、その奇蹟のような融合を表現しきらなければこの作品の魅力は聞き手の方には全く伝わってこないことです。ですから、この作品を聞いて「なんだか中途半端な音楽だな」と思えば、その責任は作曲家であるプロコフィエフにではなくて、指揮棒でリズムを刻んでいるだけの指揮者の方にこそ責任があるのです。

おそらく、この作品を完璧に演奏するには「作曲家」の目で徹底的に作品を分析し、その分析を通して得たことをオーケストラに対して容赦なく要求するスキルと根気(怖さかな?)が必要なのです。

その意味では、このマルケヴィッチの演奏こそはプロコフィエフが試みたチャレンジを見事に再現した希有の演奏だといえます。

いやはや、マルケヴィッチというのはとんでもなく凄い人だったようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

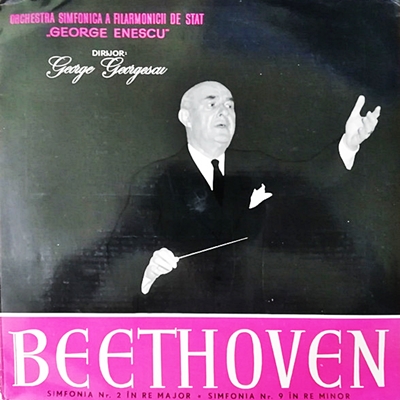

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

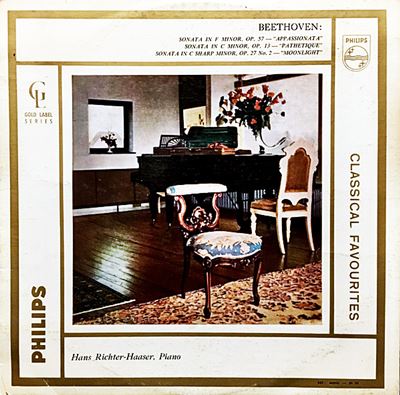

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)