クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ラプソディ「冬のハルツの旅」(アルト・ラプソディ)作品53

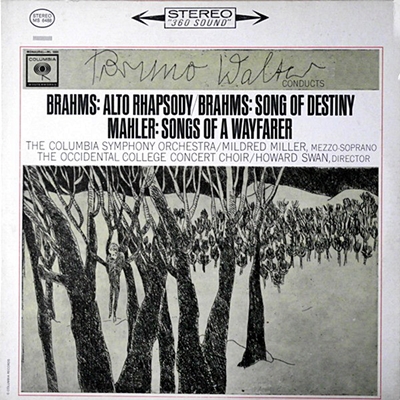

ブルーノ・ワルター指揮 (Ms)ミルドレッド・ミラー コロンビア交響楽団 オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団 1961年1月11日録音

Brahms:Alto Rhapsody, Op.53

ふられ男の嘆き歌と言うことなのですが、それをここまで昇華させるところがブラームスの凄さです

彼とクララ・シューマンとの関係は知らぬものはないのですが、実はその思いはクララの三女ユーリエにも向けられていたのです。いささか引いてしまいそうな話なのですが、少し整理してみると違う面も見えてきます。

クララが夫であるロベルト・シューマンを失ったのは1856年、彼女が36才との時でした。その時ブラームスは23才であり、三女ユーリエは11才でした。

その後、クララは一家の生計を支えるためにコンサート・ピアニストとしての活動を再開し、ドイツ南西部のバーデン・バーデンに小さな一軒家を購入するのが1862年です。そして、その家にブラームスは家族の一員として出入りするようになるのです。

クララは42才、ブラームスは29才、そしてユーリエは17才になっていました。そして、そのユーリエに若き日のクララの姿を見いだしたブラームスは密やかな恋心を抱くようになっていくのです。

しかし、そんなブラームスの気持ちをユーリエはもとよりクララも知るはずもなく時は流れていくのですが、1869年に事件(?)がおこります。

イタリアの貴族、ヴィクトル・ラディカッティ・マルモリート伯爵からユーリエへの結婚の申し込みがあったのです。そして、その申し込みをユーリエ自身も、そしてクララも喜んで受け容れてしまったのです。

ブラームス36才の時の、人知れぬ衝撃的な失恋事件だったのです。

しかし、考えてみればその時ユーリエは24才だったのですから、当時としては晩婚に該当する年齢だったでしょう。ブラームスの恋愛に対する臆病さはもはや病的と言っていいのかも知れません。

しかし、その失恋のショックは一つの作品を生み出します。

それが「アルト・ラプソディ」と呼ばれることが多いラプソディ「冬のハルツの旅」作品53です。

ブラームスは出版業者に対して「私はここでシューマンの伯爵夫人のために花嫁の歌を書いた。しかし、恨みを持って書いた。立腹して書いた」と記しているのですから、本当にもう、面倒くささも極まれりです。

しかし、どれほど面倒くさい事情が背後にあったとしても、出来上がった作品は素晴らしいのですから、そう言う面倒くささこそがブラームスの創作の源泉だったのかも知れません。

この作品が「アルト・ラプソディ」と呼ばれるのは、アルトの独唱が印象に残るからなのですが、作品の編成はアルトの独唱と男声合唱に管弦楽伴奏がつきます。

ただし、その管弦楽伴奏にはトランペットやトロンボーン、ティンパニというような賑やかな楽器は排除されています。

さらに、ヴァイオリンは第3部で男声合唱が登場するまでは弱音器を使うことが指定されています。それに対して、ヴィオラやチェロ、コントラバスというて低弦楽器にはその様な指示はしていません。

結果として、管弦楽伴奏は苦悩にうめくような響きを持つことになります。

- 第1部 Adagio ハ短調

この上もなく暗い管弦楽伴奏に導かれてアルトが「ひとり離れていくのは誰か?」と歌い出します。そして、さらに暗い世界に引きずり込むような管弦楽伴奏にのってアルトは冬のハルツを旅する青年の絶望的な思いを語るように歌い継いでいきます。 - 第2部 Poco Andante ハ短調

低弦楽器に支えられて「ああ、慰めも毒と化してしまった。愛の酒を浴びるように飲み人を嫌いになってしまった。そんな男の苦しみを誰が癒せるのであろうか?」と歌われていきます。

そして、ここで特徴的なのは、そう言う歌詞に含まれた激情にあわせて管弦楽伴奏も大きくうねりはじめることです。9度の下降や12度の上昇というのはブラームスとしては珍しいものと言えます。 - 第3部 Adazio ハ長調

男声合唱はここから登場するのですが、感謝に満ちた賛美歌的な雰囲気を醸し出すのに役立っています。

チェロのピッティカートに乗って男声合唱が「愛なる神よ」と歌い出すと、今までの陰惨な風景に祈りと憧憬の感情が蘇ってきます。そして、「荒れ野の中でやつれ果てた者の傍らに 幾千もの泉が湧いているのを 披露してあげてください」と結ばれます。

ふられ男の嘆き歌と言うことなのですが、それをここまで昇華させるところがブラームスの凄さです。

ワルターの指揮では作品が持つ陰惨さは底の底まで暗くなることはない

ミルドレッド・ミラーの名前はこの国ではワルターの名前と結びついて記憶されています。

マーラーの「大地の歌」と「さすらう若者の歌」、そしてこのブラームスの「アルト・ラプソディ」です。

しかし、彼女の活動の拠点はメトの歌劇場でした。

英語版のWikipediaによると「She was notably a principal artist at the Metropolitan Opera from 1951 through 1974」と記されています。ただし、声質がメゾ・ソプラノですから「notably a principal artist」といってもいわゆる「歌姫」ではなくて、その脇を固める「ズボン役」として活躍したようです。

そう言えば、この記事によると彼女のメトでのデビューはフィガロの結婚のケルビーノだったそうです。

そう言う彼女の経歴から見ると、このアルト・ラプソディの暗さと重さはケルビーノの軽やかさとは随分距離があるのですが、それでも見事に歌い上げています。低音域ではけっこうドスのきいた声を聞かせてくれていて、それがこの作品が持っている陰惨な部分によくマッチしています。

それから、ワルターの指揮についてですが、それはもう言うまでもないことです。

もともとが低声部に重心を置いた作品ですから、そう言う低声部でしっかりとした土台を作っていくワルターにとっても相性のいい作品だったのかも知れません。ただし、調べてみると録音はこれ一回のようです。

確かに、第3部に入って男声合唱が入ってくると賛美歌風に癒される雰囲気になるのですが、そこに至るまではけっこう陰惨な音楽です。

ワルターの指揮にかかると、その陰惨さも底の底まで暗くなることはないので、人によってはそこに物足りなさを感じるかも知れません。

そう言えば、昨日放送された「半分、青い。」での鈴愛とお祖父ちゃんのやり取りが素晴らしかったです。こういう一文は1年も経つと何のことか分からなくなるので避けてきたのですが、それでもその禁を破ってでもふれたくなるほどに感動的でした。

漫画家としての才能に限界を感じた鈴愛に対して、人は何をやっても生きていけると語りかけるお祖父ちゃんの姿に、このワルターの姿がだぶります。

もちろん、現実はより陰惨ではあるのですが、それをメルヘンの優しさで包み込めるのかも知れないのが年寄りの役割かも知れません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)