クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

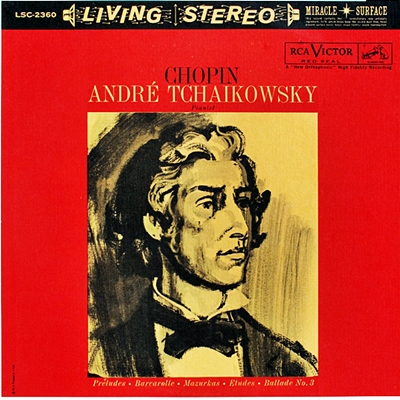

ショパン:24の前奏曲, Op.28(18番,2番,14番,4番,5番,8番,19番,20番,23番,24番)

(P)アンドレ・チャイコフスキー:1959年3月10日~12日録音

Chopin:Preludes, Op.28 [No.18 in F minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.2 in A minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.14 in E flat minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.4 in E minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.5 in D major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.8 in F sharp minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.19 in E flat major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.20 in C minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.23 in F major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No.24 in D minor]

長さも性格も、そして形式もバラバラな24曲の集合体

しかし今日では、その様な様々な作品群が一つの調和を保つことによって一つの作品として完成されたものとして見る見方が一般的になっています。つまり、この作品は一つ一つがバラバラに演奏されるのではなく、全24曲をひとまとめとして演奏されるべきだと言うことになります。

そして驚くべきは、それら全ての作品が一つの楽想を中心として構成されていながら、そのあとの展開が自由奔放であり、どれ一つをとっても定型的なものがないことです。

まさに作曲家が自らの感興に任せて思うがままに筆を走らせているようです。にもかかわらず、どれもが行き過ぎることもなく、足らざることもなく、高いレベルで完成しているところにショパンの天才がかいまみられます。

まさに音楽史において天才と呼べるのはモーツァルトとショパンただ二人です。

なお、この作品について「異境にて星月夜を仰ぎ、遙かなる恋人を想う」として、コルトーはこの24の小品に一つずつ彼なりのコメントをつけています。

音楽をこのように文学的に解釈することを嫌う人がいますが、コルトーという人はそういう考え方とは対極にあったようです。

そのひとつ一つのコメントを通してコルトーという人の音楽との、そしてショパンとの向き合い方が透けてくるようで実に興味深いコメントです。

- 第1番 ハ長調:恋しい人を待ち焦がれて

- 第2番 イ短調:悲しい瞑想、彼方に荒涼たる海

- 第3番 ト長調: 小川の調べ

- 第4番 ホ短調:墓場にて

- 第5番 ニ長調:歌でいっぱいの樹

- 第6番 ロ短調:郷愁

- 第7番 イ長調:悦びの思い出、追憶の中にほのかに漂う

- 第8番 嬰ヘ短調:雪は降り、風はすさみ、嵐は猛り狂う。されど、我が荒涼とした心にはなお雷雨騒ぐ

- 第9番 ホ長調:予言者の声

- 第10番 嬰ハ短調:落ちる火矢

- 第11番 ロ長調:乙女の願い

- 第12番 嬰ト短調:夜の騎士

- 第13番 嬰ヘ長調:異境にて星月夜を仰ぎ、遙かなる恋人を想う

- 第14番 変ホ短調:嵐の海

- 第15番 変ニ長調:愛し子を揺すって眠らせる母、母自身も既に華胥の国、恐ろしい悪夢で我が子の運命を絞首台で終わると知る。あまりの驚きと悲しさに叫んだ自分の声に驚いて目を覚まし悪夢を追い払う。しかし母の心はまだ落ち着かない。

- 第16番 変ロ短調:深淵への疾走

- 第17番 変イ長調:彼女は私を愛していると言った

- 第18番 ヘ短調:呪詛

- 第19番 変ホ長調:恋人よ、私に翼があれば君の許に飛んでいくものを

- 第20番 ハ短調:葬送行進曲

- 第21番 変ロ長調:誓いをたてた思い出の場所に一人寂しく帰っていく

- 第22番 ト短調:激昂

- 第23番 ヘ長調:水の女神の戯れ

- 第24番 ニ短調:血、耽溺、死

これに従ってチャイコフスキーの演奏を眺めてみると、次のようになりますね。

呪詛-悲しい瞑想、彼方に荒涼たる海-嵐の海-歌でいっぱいの樹-雪は降り、風はすさみ、嵐は猛り狂う。されど、我が荒涼とした心にはなお雷雨騒ぐ-恋人よ、私に翼があれば君の許に飛んでいくものを-葬送行進曲-水の女神の戯れ-血、耽溺、死

彼が全曲を順番通りに全曲演奏しなかった背景には、何か彼なりの物語があったのかもしれないと思わせる演奏ではあります。

美しい響きで歌う演奏

アンドレ・チャイコフスキーというピアニストは私の視野には全く入っていなかったのですが、その「歌う」能力にはすっかり魅了されてしまいました。

さらに、その歌う魅力をより大きなものにしているのは、彼独特の美しいピアノの響きです。

アンドレ・チャイコフスキーの本名はアンジェイ・クラウトハメル(Andrzej Krauthammer)です。ですから、アンドレ・チャイコフスキーは芸名みたいなものなのですが、その背景にはポーランド出身のユダヤ人であったために家族はほぼ全員が殺され、彼だけがポーランド人の家族に匿われて戦争を乗りこえたという悲劇的な背景がありました。

アンドレ・チャイコフスキーという名前は、その戦時下でユダヤ人であることを隠すために名乗った「偽名」だったのです。ちなみに、「Andrzej」はポーランドでは「アンジェイ」と読むのですが、偽名ではロシア風に「アンドレ」と呼んでいたそうです。

このあたりの悲劇性はどこかアンチェルに通ずるものがあるのですが、彼の場合はそれを10才にも満たない少年時代に経験したのです。

ですから、彼が本格的に音楽教育を受けることが出来たのは戦争が終わった10歳以降なのですが、それでもよほどの才能があったのでしょう、わずか2年後の12歳でパリ音楽院に入学が認められています。そして、ショパン・コンクールとエリーザベト王妃国際コンクールでの入賞が注目を浴びて世界各地で演奏会が行えるようになり、1957年にはRCAとの契約が実現します。

そんなアンドレ・チャイコフスキーの事をルービンシュタインは「彼の世代の中で最も素晴らしいピアニストだ」と賞賛したのですから、その期待度の大きさがしれます。

彼のピアノを聞いていてふと脳裏をよぎったのは、おかしな話ですが津軽三味線の高橋竹山でした。

よく知られているように、津軽三味線の魅力はその迫力ある演奏にあります。そして、その迫力は弦だけでなく胴の皮までに撥を叩きつけることで実現しています。

しかし、竹山はほとんど撥を胴に叩きつけることなく、弦を掬うようにして余分な雑音の混ざらない美しい響きで津軽三味線を演奏しました。そして、その美しい響きで紡がれる音楽こそが竹山の魅力でした。

これをピアノ演奏に置き換えてみるならば、通常の津軽三味線の演奏方法の典型がホロヴィッツでしょう。彼は、まさに鍵盤を一番下まで力強く叩きつけることでそう言う迫力を実現したように思います。

しかし、アンドレ・チャイコフスキーはそれとは真逆のひたすら力感を排した繊細な響きで音楽を構築しようとしているように聞こえます。

それはまさに竹山の世界です。

そう言う意味では、この時代のアメリカで活躍したピアニストの中で、ここまでホロヴィッツを意識しなかったピアニストは珍しいのではないでしょうか。そして、この「非ホロヴィッツ」的な演奏が、穿ちすぎかもしれませんが、ルービンシュタインが大いに気に入った理由だったのかもしれません。ただし、ショパンなどの録音を見てみると、例えば前奏曲などは「18番,2番,14番,4番,5番,8番,19番,20番,23番,24番」という順で録音していたり、マズルカやエチュードもおそらくは自分の気に入った作品だけを録音しているようなので、そのあたりはホロヴィッツ的といえるかもしれません。

また、前奏曲の24番「革命」などは響きの美しさは失わずにかなりの迫力で弾ききっていますから、なかなか人図事縄ではいかないピアニストです。

しかし、基本的には「迫力」よりも響きの美しさで聞き手を魅了するピアニストです。そして、そう言う技はとんでもない集中力と高い楽曲分析の能力が必要となるはずです。何故ならば、ある程度のいい加減さでも聞き手をとらえてしまうことの出来る「迫力」とい近道を放棄しているのですから。

それだけに、英グラモフォン誌が「完璧なまでに音楽的なピアニスト。途方もない集中力で難曲を弾き切っている」と絶賛したのは妥当な評価だったと言えます。

しかしながら、それほどのピアニストがどうして現在はほとんど忘れ去られているのかと言えば、それは彼がピアニストととして本格的に活動したのはRCAと契約していた2年間くらいで、その後は作曲家に転身してしまったからです。そして、その転身以後はピアノ演奏は次第に減っていき、当然の事ながら録音の数も多くはありません。さらに、1982年にわずか46才でこの世を去ってしまった事も大きな要因となっています。

それだけに、わずか2年といえども、RCAにある程度の録音を残してくれたことは幸運なことだったと言えます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)