クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

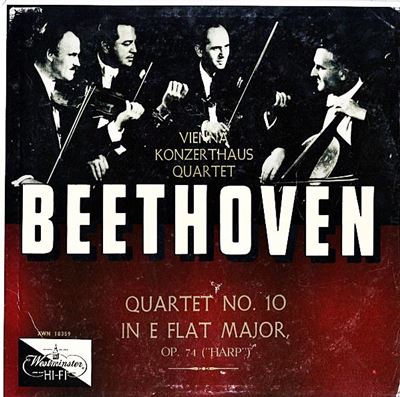

ベートーベン:弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調「ハープ」Op.74

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 1951年録音

Beethoven:String Quartet No.10 in E Flat major Op.74 "Harp" [1.Poco adagio - Allegro]

Beethoven:String Quartet No.10 in E Flat major Op.74 "Harp"[2.Adagio ma non troppo]

Beethoven:String Quartet No.10 in E Flat major Op.74 "Harp" [3.Presto]

Beethoven:String Quartet No.10 in E Flat major Op.74 "Harp" [4.Allegretto con variazioni]

ベートーベンの心の内面をたどる

ベートーベンという人はあらゆるジャンルの音楽を書いた人ですが、交響曲とピアノソナタ、そして弦楽四重奏はその生涯を通じて書き続けました。とりわけ、弦楽四重奏というジャンルは第10番「ハープ」と第11番「セリオーソ」が中期から後期への過渡的な性格を持っていることをのぞけば、その他の作品は上で述べたそれぞれの創作時期に截然と分類することができます。さらに、弦楽四重奏というのは最も「聞き手」を意識しないですむという性格を持っていますから、それぞれの創作時期を特徴づける性格が明確に刻印されています。

そういう意味では、彼がその生涯において書き残した16曲の弦楽四重奏曲を聞き通すと言うことは、ベートーベンという稀代の天才の一番奥深いところにある心の内面をたどることに他なりません。

過渡期の2作品

この分野における「傑作の森」を代表するラズモフスキーの3曲が書かれるとベートーベンは再び沈黙します。おそらくのこの時期のベートーベンというのは「出力」に次ぐ「出力」だったのでしょう。己の中にたぎる「何者」かを次々と「音楽」という形ではき出し続けた時期だったといえます。

ですから、この「分野」においてはとりあえずラズモフスキーの3曲で全て吐き出し尽くしたという思いがあったのでしょう。しばらくの沈黙の後に作り出された2曲は、ラズモフスキーと比べればはるかにこぢんまりとしていて、音楽の流れも肩をいからせたところは後退して自然体になっています。しかし、後期の作品に共通する深い瞑想性を獲得するまでには至っていませんから、これを中期と後期の過渡期の作品と見るのが一般的となっています。

弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 OP.74「ハープ」

第1楽章の至る所であらわれるピチカートがハープの音色を連想させることからこのニックネームがつけられています。

この作品の一番の聞き所は、ラズモフスキーで行き着くところまで行き着いたテンションの高さが、一転して自然体に戻る余裕を聞き取るところにあります。ですから、ラズモフスキー第3番のぶち切れるような終結部を聞いた後にこの作品を続けて聞くと得も言われぬ「味わい」があったりします。(^^;

弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調OP.95「セリオーソ」

第10番「ハープ」で縮小した規模は、この「セリオーソ」でさらに縮んでいきます。もうこの作品からは中期の「驀進するベートーベン」は最終楽章の終結部にわずかばかりかぎ取ることができるぐらいで、その他の部分はベートーベン自身が名付けた「セリオーソ」という名前通りにどこか「気むずかしい」表情でおおわれています。

違うからこそいい

ちなみに、この時代のエリート四重奏団はワルター・バリリをリーダーとしたバリリ四重奏団でした。

まあ、言ってみればバリリ四重奏団の方はウィーン・フィルという「金看板」を背負わざるをえないのですが、コンツェルトハウス四重奏団のほうにはそう言うプレッシャーがありません。ですから、彼らの演奏はいつも親密で寛いだ雰囲気がただよっていて、カルテットというスタイルに伴う緊張感のようなものとは無縁です。

そう言えば、以前にもふれたのですが、この四重奏団のリーダーだったカンパーのことを「彼はムジカー(音楽家)だったが、同時にムジカント(楽士)でもあった」と評した人がいました。

それは、優れた芸儒的な資質は持っているものの、心の奥には街の辻で音楽を楽しげに演奏するような心を失う事はなかったという誉め言葉でしょう。

それ故に、彼らの演奏するハイドンやベートーベン、そしてモーツァルトなどには「我らが町の音楽」という強い自負に裏打ちされた自由さが溢れています。そして、その様な自由さに裏打ちされた音楽は、機能美に溢れたハイテク・カルテットが生み出す音楽とは随分と雰囲気が異なるのですが、まさにそこにこそ彼らの値打ちがあります。

確かに、ベートーベンの弦楽四重奏曲はすでに数多く取り上げてきています。ですから、もうたくさんと言われる方も少なくないかと思います。しかし、「我が町の音楽」としてのベートーベンと言う意味を考えれば、やはり、この楽団は外せません。

無理に全集にはしないで、気に入った作品だけを録音したという姿勢も彼ららしいです。とりわけ、ラズモフスキーの3曲は実ぬユニークな演奏です。

いつも言っていることですが、今の時代には聞くことのできない演奏を聞けるというのは古い録音を巡り歩く楽しみです。

そして、それが普通の演奏とはスタイルからあまりにも異なるからと言って拒否するならば、それは人生の楽しみの少なくない部分を失うことを意味していまか。

言葉をかえれば、違うからこそいいのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)