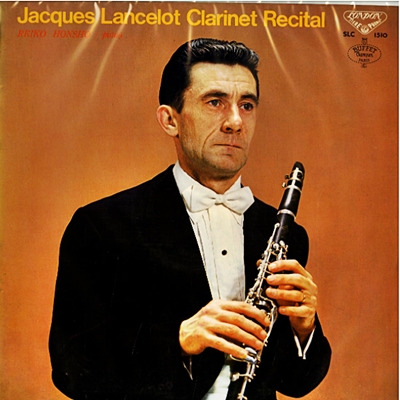

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベールマン:同鍵のための練習曲より第6番{楽しい期待」、第9番「タランテルラ」

(Clarinet)ジャック・ランスロ:(P)本庄玲子 1966年録音

Baermann:Etude for the same key {1.No.6 Freudige Hoffnung]

Baermann:Etude for the same key {1.No.9 Tarantella]

ジャック・ランスロが演奏したかった作品集でしょうか

彼は日本でもマスタークラスを何度も実施していますから、おそらくこの想像は間違っていないでしょう。

そして、かなりレアな作品だけで構成されているので、もしかしたら、この時期に彼が一番演奏したかった作品を集めたものかもしれません。選曲はかなり凝っています。

- ダリウス・ミヨー:クラリネットとピアノのためのソナチネ

- ドビュッシー:クラリネットとピアノのための第1狂詩曲

- モンブラン:クラリネットとピアノのための小練習曲

- シューマン:クラリネットとピアノのための幻想小曲集, Op.73

- ウェーバー:序奏、主題と変奏曲

- ハインリヒ・ヨーゼフ・ベールマン:同鍵のための練習曲より第6番{楽しい期待」、第9番「タランテルラ」

この中でモンブランとダリウス・ミヨーは著作権が消失していないようなので紹介できません。

ミヨーの作品は大変な難曲で、クラリネットの限界に挑戦するようなスケールや跳躍が登場します。しかし、生き生きとしたリズムや美しいメロディに不足することもなく、聞いていて実に楽しい作品です。

ドビュッシーの狂詩曲は彼らしい柔らかい音色を要求した作品で、これもまた演奏者に対してメカニックだけでは処理しきれない難しさを持っています。ちなみに、この作品はパリ音楽院でのコンクールの課題曲として作曲されたようです。

シューマンの「クラリネットとピアノのための幻想小曲集」は一種のセレナーデのような雰囲気を持った作品であり、彼らしい何ものかに対する強い憧れを感じさせる作品です。

ウェーバーの「序奏、主題と変奏曲」は彼の作品目録には載っていないレアな作品で、作品33の「7つの変奏曲」と似通った部分が数多くあるようです。一言で言えば可愛らしい音楽で、クラリネットにとってはピッタリの作品といえるかもしれません。

最後のベールマンはあまり知られていない作曲家なのですが、ウェーバーとも親交があった人物でクラリネットのために今も価値を失っていない作品を数多く残しました。この作品も「同鍵のための練習曲」などと言う素っ気ないタイトルがついていますが、クラリネットの歌う特性をフルに生かした美しい音楽です。

フランス型のクラリネットが持つ魅力を堪能させてくれる

ジャック・ランスロの名前は彼の弟子だった濵中浩一(NHK交響楽団首席クラリネット奏者)の熱意によって2012年から「ジャック・ランスロ国際クラリネットコンクール」が行われるようになり、再び人々の記憶に蘇ってきました。このコンクールは2年ごとにフランスと日本で交互で開催することになっていて、2020年に予定されていた第5回のコンクールはコロナ禍によって2021年に延期され、2022年に日本での開催が計画されていた第6回のコンクールもまた2023年に延期された王です。

今さら確認する必要もないと思うのですが、クラリネットという楽器は大きく分けて「ドイツ型(エーラー式)」と「フランス型(ベーム式)」に分かれます。クラリネットと言えばいささかダークな音色に魅力を感じる人も多いと思うのですが、このベーム式のクラリネットは開放的でより鮮やかな音色が特徴です。

そして、そう言うフランス型のクラリネットの大御所がこのジャック・ランスロだったのです。

ただし、私がこの事に気づいたのはそう言うコンクールが開催されていることによってではありません。

切っ掛けは中古レコード屋でモーツァルトとブラームスのクラリネット五重奏曲がカップリングされた一枚と出会ったことです。さらに言えば、そのレコードに注目したのはクラリネットのジャック・ランスロではなくて、バルヒェット四重奏団の方でした。バルヒェット四重奏団にかんしては、モーツァルトの弦楽五重奏曲の録音が強く記憶に残っていたのがその理由です。

しかし、聞いてみれば、バルヒェット四重奏団も素晴らしかったのですが、クラリネットの音色がウラッハに代表されるようなダークなものではなくて、かといってケルのような気怠さとも趣が違って、「これはなんだ?」と思わせられたのでした。

そして、調べてみれば、彼こそはフランスを代表するクラリネット奏者であり、凡な私にもクラリネットはダークな音色ばかりが魅力じゃないと言うことを教えてくれたのです。

そんなランスローの魅力がこの一枚に詰まっているといえるかもしれません。

ほとんどがマイナーな作品なのですが、フランス型のクラリネットが持つ魅力を堪能させてくれます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)