クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

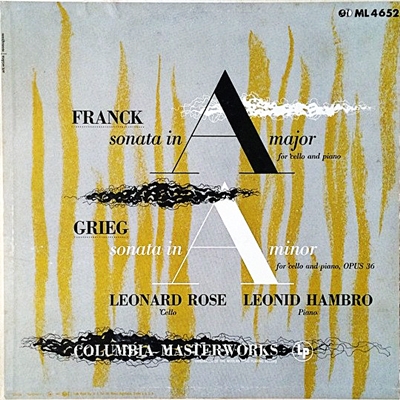

フランク:チェロ・ソナタ イ長調(ヴァイオリン・ソナタからの編曲)

(Cello)レナード・ローズ:(P)レオニード・ハンブロ 1952年6月11日&18日録音

Franck:Cello Sonata in A major(transcript of the Violin Sonata) [1.Allegretto ben moderato]

Franck:Cello Sonata in A major(transcript of the Violin Sonata) [2.Allegro]

Franck:Cello Sonata in A major(transcript of the Violin Sonata) [3.Recitativo-Fantasia. Ben moderato - Molto lento]

Franck:Cello Sonata in A major(transcript of the Violin Sonata) [4.Allegretto poco mosso]

ヴァイオリンソナタという形式は不思議な形式です。

しかし、ヴァイオリンが楽器としても完成され、さらに演奏者の能力も高まるにつれて、次第に二つの楽器が対等にわたりあえるようになっていきます。

この移り変わりは、モーツァルトの一連のヴァイオリンソナタを聞いていくとよく分かります。

初期の作品はヴァイオリンはおずおずとピアノに寄り添うだけだったのが、後期の作品になると二つの楽器が対等に自己主張をするようになり素晴らしい世界を展開してくれます。

ベートーベンはヴァイオリンが持つ表現力をさらに押し広げ、時にはヴァイオリンがピアノを従えて素晴らしい妙技を展開するようになります。

ヴァイオリンが自己主張する傾向はロマン派になるとさらに押し進められ、ここで聞けるフランクのヴァイオリンソナタはその頂点をなすものの一つです。

それにしても、これほどまでにロマン派らしいヴァイオリンソナタが他にあるでしょうか!まさに、ヴァイオリンという楽器の持つ妖艶な魅力をいかんなく振りまいています。

もともとユング君はこのような室内楽のジャンルはあまりにも渋すぎてどうも苦手でした。

でも、初めてフランクのヴァイオリンソナタを聞いたときは、「室内楽は渋いなんて誰が言ったの?」という感じでたちまち大好きになってしまいました。

誰だったでしょうか、この曲を聞くと、匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージされると言った人がいました。

まさにその通りです。

「どうも私は室内楽は苦手だ!」と言う方がいましたらぜひ一度お聞きください。

そんな先入観なんかは吹っ飛ばしてくれることだけは保証します。

時の流れの中で積み重なった美しさ

これはチェロという楽器の響きが好きな人にとってはたまらない録音でしょう。実は、私もまたチェロという楽器の響きが好きな一人なので、この録音を発見したときは大喜びをしました。

今さら言うまでもないことですが、フランクにチェロ・ソナタ等という作品は損座しません。

これはロマン派屈指の名作とも言うべきフランクのヴァイオリン・ソナタをそのままチェロに置き換えて演奏したものです。ほぼ、そっくりそのままヴァイオリンをチェロに置き換えたようなのですが、小回りのききにくいチェロで演奏するとなるとかなり大変ではないかと思われます。

しかしながら、この演奏にはそのようなもたつきは一切感じられません。さすがは、50年代に「完全無欠のテクニックに恵まれている」と評されただけのことはあります。

私は、このフランクの作品を聞くと、いつも匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージされます。

しかし、楽器がヴァイオリンからチェロに変わると、その貴婦人はさらに年を重ねた女性のように思えてきます。ただし、それは「誉め言葉です」です。

本当に美しい女性を見たければ凱旋門賞が行われるパリのロンシャン競馬場に行けと言ったのは浅田次郎だったでしょうか。

アメリカでは女性は若ければ若いほど美しいとされますし、その影響下にある日本でも事情は同様です。「美魔女」などと言う言葉が持て囃されたときもありましたが、それもまた実年齢よりもはるかに若く見えることが評価されてのことでした。

しかし、成熟したヨーロッパの価値観では、時の流れに抗って若さを粧うことは決して評価はされません。大切なことは、その時の流れの中で積み重なった様々な経験がその人の佇まいに表れていることです。

そう言えば、「その女ジルバ」というドラマが少しばかり話題になって、私もまた実にいいドラマだと思いました。

そして、多くの人は40を過ぎて劣化した池脇千鶴が新しい人生の中でどんどん若々しく、美しくなっていくことに注目が集まりました。

しかし、私が本当に感心したのは90才を目前にした草笛光子の溢れるような魅力でした。

おそらく、あのドラマでもっとも美しかったのは疑いもなく「くじらママ」を演じた草笛光子でした。こういう話題は時を経ると何のことなのか分からなくなるのが常なので、余りこういう形での言及は避けているのですが、あまりにもこの演奏を評するのにピッタリなのでついつい誘惑に負けてしまいました。(^^;

そしてまた、ここでのローズのチェロはそのような女性の美しさを見事に歌い上げているのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)