クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

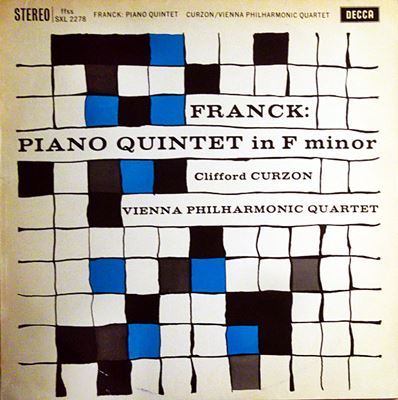

フランク:ピアノ五重奏曲 ヘ短調

(P)クリフォード・カーゾン ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団 1960年10月16日録音

Franck:Piano Quintette in F minor [1.Molto moderato quasi lento]

Franck:Piano Quintette in F minor [2.Lento, con molto sentimento]

Franck:Piano Quintette in F minor [3.Allegro non troppo, ma con fuoco]

紆余曲折を経た高貴なる貴婦人

彼の生涯はいわれのない軽蔑と無視にさらされ続けた一生であり、漸くにしてその才能が世に認められた数週間後に不慮の交通事故で世を去ってしまうという、考えようによっては理不尽きわまりないものでした。

しかし、人格破綻者の群れとも言うべきクラシック音楽の作曲家の中で、彼は「聖人」とも言うべきほどの高潔な人格を持った希有な存在でしたから、きっと本人はそんな「些細」な事は気にはしていなかったでしょう。フランクの弟子であり、彼を常に間近で見続けていたダンディは次のように述べていました。

「彼の作曲の動機は、栄光でもなく、金でもなく、安易な成功でもなかった。彼の目的は、芸術を手がかりに、自らの思考と感情を表現しようとすることだった。そして、何よりも、真の意味で彼は謙虚な人だった。」

例えば、あまり芳しい評価をもらえなかった「交響曲 ニ短調」の初演の時でも、彼は帰宅してから妻に「僕のイメージしたように鳴り響いていたよ!」と上機嫌だったという人なのです。

そして、そんなフランクは、当然のことながら理想的な教師でもありました。彼は熱心であり、誠実であり、そして辛抱強くて、さらに言えば当時のフランスにおいて複雑なオーケストレーションを適切に教示できる才能は彼以外にいなかったのです。ですから、優秀な若者は全てフランクの門を叩くことになります。その名を上げていけば、それ以後のフランス音楽の歴史が書けるほどです。ダンディ、ルクー、デュパルク、ショーソン、デュカス、ピエルネ、シャブリエ、ドビュッシ・・・、最後のドビュッシーは考えが合わず彼のもとを去っていくのですが、それでもフランクに対する尊敬の念を生涯失うことはありませんでした。

しかし、そう言う現状を苦々しく思っていたのは音楽院の他の教授達(いわゆる主派は)のようで、自分の門下生がフランクのところへ行こうとすると、親に対して「あなたのご子息は音楽院の努力を無駄にするような教師をさけるべきです」などと手紙を送るような奴もいたのです。

そんなフランクが、もう一度本気で作曲活動に取り組もうとするきっかけを与えたのがワーグナーのトリスタンだったことはよく知られています。

音楽史上希有の「人でなし」の音楽に、音楽史上希有の「聖人」とも言うべき人が影響を受けて本格的に作曲活動を再開するのですから、芸術というのは不思議な営みです。

当時として言えば既に老境とも言うべき60歳を超えてから、彼はねらい打ちをするように一つのジャンルに一つずつ、素晴らしい作品を世に送り出しはじめます。そして、このピアノ五重奏曲もまたその様にして生み出された作品なのですが、これもまた当時の主流派からは無視され、さらには明らかに嘲笑の対象とさえなったのです。

これは考えてみれば本当に不思議なことですが、人というのはつまらぬ先入観が一度刷り込まれてしまうと、ものの本質が何も見えなくなると言う教訓として「他山の石」とすべきなのかもしれません。

聞けば分かることですが、この作品には、彼の最高傑作とも言うべきヴァイオリンソナタと同じ空気感が流れています。それは「匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージ」です。

もちろん、こういう言い方は音楽を文学的にとらえていると批判する人も多いのですが、そんな人には好きに言わせておけばいいのです。

ただし、ヴァイオリンソナの場合はピアノが対峙するのがヴァイオリン一挺なのに対して、こちらは弦楽四重奏が対峙しますから舞台のしつらえが大きくなっています。ですから、この貴婦人のイメージが高貴で上品なだけでなく、彼女がここに至るまでにおくってきたであろう人生の紆余曲折までもが描かれているように聞こえます。しかしながら、そうやって複雑化はしても、そこに漂う「哀しみ」は決して涙に濡れることはなく結晶化していきます。湿度は高くはならないのです。

さて、問題は、この作品を当時の主流派だけでなく、初演を担当したサン=サーンスもまた嘲笑したという事実です。そして、その事が結果として思わぬ事態を引き起こす引き金となってしまいます。

言うまでもないことですが、音楽院の教授達とは異なってサン=サーンスはきわめて優秀な音楽家であり、その才能はフランク自身も高く評価していました。評価していたからこそ、この初演者として依頼したのでしょう。

ところが、何が気に入らなかったのかは今となっては不明ですが、サン=サーンスはこの作品に対して露骨に嫌悪感を示したのです。(サン=サーンスもまた、もとからフランクを嫌っていたという話もあります。)

フランクはサン=サーンスの素晴らしい演奏を素直に喜こんで楽譜の原稿を贈るためにかけよったのですが、サン・サーンスは露骨に顔をしかめて楽譜をピアノの上の放り投げてその場を立ち去ったのです。

この公衆の面前での侮辱があっても、フランクのサン=サーンスに対する評価は変わりませんでしたが、弟子のダンディ達は師のフランクほどには寛容ではありませんでした。

彼らはこの侮辱を生涯忘れることが出来ず、後に彼らがフランス音楽界の主流派にのし上がっていくと、徹底的にサン=サーンスを「時代遅れで保守的な二流の音楽家」として攻撃を始めます。そして、その評価はサン=サーンスに対する一般的な評価として定着してしまうことになるので。

先入観による刷り込みは怖ろしいと言わざるを得ません。

セルが認めたピアニスト

この人、本当に録音がキライだったようで、そのためにごく一部のピアノ好きな人の間でしかその存在は認知されていませんでした。

有名だったのはセルとのコンビで録音したブラームスのピアノコンチェルトの1番。これはセルのバックがとびきり素晴らしいのですが、それに応えるカーゾンのピアノも素晴らしくて、掛け値なしにこの作品の決定盤的位置にありましたし、その位置は現在においても不動です。

ですから、かなりのピアニストであることは想像はつくのですが、如何せん録音があまりにも少なすぎました。

とにかくスタジオの録音ブースに閉じこめられることが大嫌いな人だったようです。かといって、ライブのコンサートを録音しようとしても、いわゆる大衆受けをするような派手なパフォーマンスとは無縁の人ですから、デッカのプロデューサーをして、「カーゾンのピアノの素晴らしさを録音することは空を飛ぶ小鳥を捕まるよりも難しい」と嘆かせたものでした。

そんなカーゾンに再び脚光が当たり始めたのは、セルの再評価が進むのと並行していました。その売り文句は、「あのセルが認めた数少ないピアニスト」でした。

セルがピアニストに対する選り好みに関してどれほど厳しかったが知られるようになるにつれて、そのセルが認めたカーゾンという聞き慣れないピアニストってどんなんだろう?という興味から録音探しが始まったように思います。そして、需要があれば供給が発生するのがこの業界ですから、今まで倉庫の奥に眠っていた録音が次々と発掘されるようになり、その結果として多くの人がカーゾンの凄さを再認識するようになったというわけです。

カーゾンのピアノと聞いていると、セルと共通する部分が大きいことに気づかされます。

まず、バランスがいいです。その資質はこのような室内楽を演奏するときにはかけがえのない美質となります。ピアノというのはその気になれば、他の楽器を圧倒して弾き倒してしまうことも可能な楽器ですから、このバランス感覚はきわめて重要です。

カーゾンのピアノは常に抑制されています。そして、造形を決して崩すことなく常に端正です。しかし、リズムは決して硬直することなく躍動感にあふれています。

これを愛想がないと思う人はきっとセルもお気に召さないことでしょう。

それほどこの二人は似通っています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)