クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調(Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124)

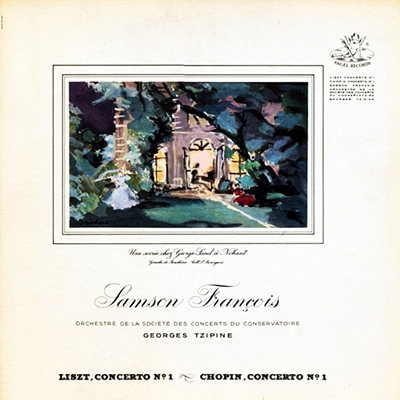

(P)サンソン・フランソワ:ジョルジュ・ツィピーヌ指揮 パリ音楽院管弦楽団(Samson Francois:(Con)Georges Tzipine Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on May 28&June 1, 1954)

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [1.Allegro maestoso - Tempo giusto]

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [2.Quasi adagio - Allegretto vivace - Allegro animato]

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [3.Allegro vivace]

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [4.Allgro marziale animato]

循環形式によるソナタ形式を初めて完全に実現させた作品

例えば、ショパンやブラームスもピアノ協奏曲は2曲しか残していませんが認知度は抜群です。

シューマンは1曲しか残しませんでしたが、認知度ではリストの協奏曲を少し上回る雰囲気です。

しかし、実際に聞いてみると、これがなかなかに面白い音楽なのです。

たとえば、ハンスリックが「トライアングル協奏曲」と冷笑した第3楽章は、そう言われても仕方がないほどにトライアングルの響きが突出しているのですが、音響的な面白さは確かにあります。

また、バルトークが「循環形式によるソナタ形式を初めて完全に実現させた作品」と評価したように、決してピアノの名人芸ををひけらかすだけの音楽でもありません。

そう言われてみれば、冒頭の音型があちこちに姿を現すような雰囲気があるので、ある種のまとまりの良さを感じさせますし、4つの楽章が切れ目無しに演奏されるので、ピアノ独奏を伴った交響詩のようにも聞こえます。

そして、最終楽章の怒濤のクライマックスは、やはり「ピアノのパガニーニ」を目指したリストの真骨頂です。

聞いて面白いと言うことでは、決して同時代のロマン派のコンチェルト較べても劣っているわけではありません。

- 第1楽章:Allegro maestoso

- 第2楽章:Quasi Adagio

- 第3楽章:Allegretto vivace. Allegro animato

- 第4楽章:Allegro marziale animato

美しく旋律ラインを歌い上げている

フランソワのリストについては、すでに紹介しているハンガリー狂詩曲の演奏ですっかり魅せられてしまいました。

劇的な感情の爆発、もの悲しいロマのメロディなどが何の遠慮もなく繰り広げていくところなどは「酒場のピアニスト」だったシフラにも負けない奔放さですが、一つ一つの音のコントロールは完璧で、その点ではフランソワはラテン的な明晰さを忘れることはありません。

まさにこの言葉に尽きます。

それならば、どうしても聞きたくなるのが協奏曲の方です。私の手もとには以下の3種類の録音があります。

リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調

- (P)サンソン・フランソワ:ジョルジュ・ツィピーヌ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1954年5月28日&6月1日録音

- (P)サンソン・フランソワ:コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年6月13日~14日録音

リスト:ピアノ協奏曲第2番イ長調

- (P)サンソン・フランソワ:コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年6月13日~14日録音

録音も良くて、演奏の精度が高いのは2曲同時に録音した60年盤の方です。オケはフィルハーモニア管ですし、一部ではトライアングル協奏曲などと揶揄される第1番のトライアングルも分離がはっきりしていて良く聞こえます。なるほど、これならばトライアングル協奏曲とからかわれるのもよく分かるというものです。

それにしても、この演奏は意外でした。フランソワと言えば自由で奔放という思いこみがあるのですが、ここでは驚くほど美しく旋律ラインを歌い上げています。もっとも、それもまた主情的と言えば主情的ではあるのですが、リストの協奏曲ってこんなにも柔らかくて美しい「歌」に満ちていたのかと再認識させられました。

作品の性格から言って第2番の方は第1番ほどには心に染み込んでこないかもしれません。しかし、深々と低声部を響かせるフランソワの演奏は魅力的です。

こうしてみると、奔放な演奏すると言われるフランソワなのですが、それでも根底には長い年月にわたって引き継がれてきた音楽のスタイルみたいなものはしっかり根付いているんですね。

ただし、54年のモノラル録音の方は、ステレオ録音を較べればかなり荒さが目立ちます。逆に言えば、彼のハンガリー狂詩曲の演奏を前提として考えれば、そのライン上で協奏曲を演奏すればこうなるだろうなという先入観により近い演奏とも言えます。ただし、録音のクオリティには随分と差がありますから、そう言う荒さに関しても多少は同情の余地があるのかもしれません。

それから、最後に忘れずに記しておきたいのは60年盤でサポートをつとめたシルヴェストリの万全のバックアップに関してです。この事に関してはすにで何度もふれているのですが、彼が残したごく僅かの爆裂演奏を持ってして、それで彼全体を「爆裂指揮者」という括りの中に放り込むことがいかに愚かな思いこみであるかをこの録音もまた示しています。

もしも、美しいリストのピアノ協奏曲を望むならば、このフランソワとシルベストリによる録音は候補の一つに入れて置くべきでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)