クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

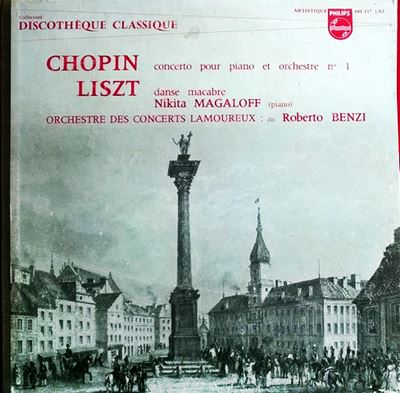

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11

(P)ニキタ・マガロフ:ロベルト・ベンツィ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1961年録音

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [1.Allegro maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [3.Rondo: Vivace]

告別のコンチェルト

1830年4月に創作に着手され、8月には完成をしています。初演は、同年の10月11日にワルシャワ国立歌劇場でショパン自身のピアノ演奏で行われました。この演奏会には当時のショパンが心からあこがれていたグワドコフスカも特別に出演をしています。

この作品の全編にわたって流れている「憧れへの追憶」のようなイメージは疑いもなく彼女への追憶がだぶっています。

ショパン自身は、この演奏会に憧れの彼女も出演したことで、大変な緊張感を感じたことを友人に語っています。しかし、演奏会そのものは大成功で、それに自信を得たショパンはよく11月の2日にウィーンに旅立ちます。

その後のショパンの人生はよく知られたように、この旅立ちが祖国ポーランドとの永遠の別れとなってしまいました。

そう意味で、この協奏曲は祖国ポーランドとの、そして憧れのグワドコフスカとの決別のコンチェルトとなったのです。

それから、この作品はピアノの独奏部分に対して、オーケストラパートがあまりにも貧弱であるとの指摘がされてきました。そのため、一時は多くの人がオーケストラパートに手を入れてきました。しかし最近はなんと言っても原典尊重ですから、素朴で質素なオリジナル版の方がピアノのパートがきれいに浮かび上がってくる、などの理由でそのような改変版はあまり使われなくなったようです。

それから、これまたどうでもいいことですが、私はこの作品を聞くと必ず思い出すイメージがあります。国境にかかる長い鉄橋を列車が通り過ぎていくイメージです。ここに、あの有名な第1楽章のピアノソロが被さってきます。

なぜかいつも浮かび上がってくる心象風景です。

楷書体のショパン

この録音を聞いてまず最初に驚かされるのが、気合い満々のオケによる前奏です。そして、その「楷書体」と言いたいほどに決然とした前奏は、ショパンの協奏曲では滅多に聴けないものです。

そして、その気合い満々のオケが「コンセール・ラムルー管弦楽団」と知って、さらに驚いてしまいました。

へえ、コンセール・ラムルー管弦楽団もこんなに気合いが入るときがあるんだ、でも、ショパンの協奏曲の伴奏で気合いが入るって不思議と言えば不思議なオケだよね・・・、等と思ってしまうのです。

そう言えば、「ショパンの協奏曲のオーケストラ伴奏ってそれなりに凄いんだ!」と気合いを入れたクリスチャン・ツィメルマンの弾き振りによる録音がありました。あれを初めて聞いたときはオーディオ機器の調子が悪くなったのかと思うほどに、細部の細部まで手を入れたオーケストラ演奏になっていました。

しかし、この録音を聞けば、あんな手練手管を使わなくても、きちんと、そして気合いを入れて決然と演奏すれば、決して聞き劣りのする音楽ではないことに気づかされるのです。

そして、ひたすら気合いが入っているだけでなく、ピアノのソロにそっと寄りそうような管楽器の響きなども魅力的です。そして、その姿勢をラムルー管は最後まで薄なうことなく演奏しきっているのです。

日頃はどれほどだれた演奏をしていようと、ひとたび何かの間違いで(^^;、本気の気合いが入ったときのフランスのオケは凄いものだとあらためて感心させられました。

でも、ピアノ協奏曲でピアノのソロには全くふれずに、ここまでオケのことばかり書きたくなると言うのは、実に希有な演奏だと言うことになります。

とは言っても、独奏者のマガロフに問題があるわけではありません。

マガロフのピアノもまた、決然たるオケの響きと歩調を合わせて、こちらもまた決然たる「楷書体」で押しきっています。そして、歌うべきところは実に潔癖な潔さでもって歌い上げています。

おそらく、オケとピアノと、その両方がここまで青春の影とか切なさなどと言うものから距離をおいたショパンは他に思い当たりません。

実に見事なもので、感服しました。

でも、指揮者のロベルト・ベンツィって、今も健在らしいのですが、ほとんどどんな人なのかは分からないですね。

ちなみに、この時ロベルト・ベンツィは24歳です。聞くところによると、1948年にわずか11歳で指揮者デビューをしたそうです。

おそらくは若さゆえの奇蹟だったのかもしれません。

よせられたコメント

2022-04-07:松下守男

- マガロフのショパンは,フィリップスのソロ作品の全集を愛聴しています。マガロフというと奇をてらうことのない清潔な叙情が特色だと思っていましたが,ここで聴かれるソロは、爆演ではないものの,個性的ですばらいいですね。

メンブランの廉価セットで架蔵していることを確認して、うれしく思った次第です。

指揮者は懐かしい名前です。フィリップスの廉価盤シリーズで、通俗名曲の寄せ集めに名前があったのを思い出しました。

それにしても昔の演奏家には個性がありましたね。

2023-08-30:ジェネシス

- ロベルト.ベンツイ。

テレビの黎明期にニッサン油脂という洗剤会社が時間埋めに夕方に玉石混交の洋画の数々を放映していました。

その中に「栄光への序曲」?というタイトルの映画が有って詳しいストーリーは忘れたけれど天才少年が指揮者としてデビューする作品でした。ラストの曲目はフランツ.リストの交響詩「レ.プレリュード」(前奏曲)でハイフェッツやメニューインと同じ半ズボン姿でタクトを振っていました。

この方は結構長生きをされて教育者としても名をなした様で、他に2人程居られた半ズボン天才少年指揮者に較べると何枚かのCDは入手が可能なようです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)