クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調

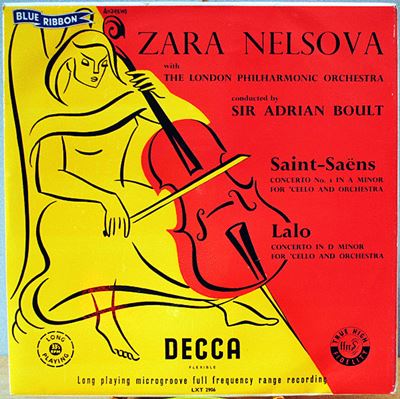

(Cell)ザラ・ネルソヴァ:エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年録音

Lalo:Cello Concerto in D minor [1.Prelude. Lento - Allegro maestoso]

Lalo:Cello Concerto in D minor [2.Intermezzo. Andantino con moto - Allegro presto]

Lalo:Cello Concerto in D minor [3.Introduction. Andante ? Allegro vivace]

協奏曲というジャンルにおける古典的な様式の復興

きっかけは、サン=サーンスのチェロ後奏曲を聴いたからだと言われています。

ただし、それは、その作品を聞いて、その素晴らしさゆえに「自分も同じような音楽を書いてみたい!!」というような単純な話ではなかったようです。

よく知られている話ですが、音楽史においてサン=サーンスの評価は高くはありません。それは、彼の剣呑な人柄が多くの人から嫌われたこと、とりわけフランクを侮辱したことを多くの若手の音楽家が許せなかったことが大きな要因となっていました。そして、そのフランクを支持していた音楽家たちがやがてフランスでの新しい潮流の担い手となっていくにつれて、サン=サーンスの音楽は時代後れの古くさいものと見なされるようになっていってしまったのです。

もちろん、その評価には一定の妥当性はあるのですが、それ以上に彼に対する個人的嫌悪感の方が大きかった事は否定できないのです。日本で言うところの、「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」の類です。

そして、その様な時代の流れの中で、サン=サーンスを擁護した数少ない音楽家がラロだったのです。

ラロという人は「スペイン交響曲」で成功をおさめたのでスペイン人だと思われがちなのですが生粋のフランス人です。ですから、彼がサン=サーンスのチェロ協奏曲を聞いて自分も同じような作品を書こうと思い立ったのは、フランスの伝統的な音楽スタイルを壊して新しい音楽を作ろうとする若手たちへの対抗意識によるものだったのです。

ですから、ここで聞くことのできるチェロ協奏曲は、協奏曲というジャンルにおける古典的な様式の復興だったのです。

そう言えば、ラロという人はオペレッタが隆盛を極めるパリにおいて、そんな流行には目もくれず地味な室内楽作品を書き続け、自らもヴィオラ奏者として活動した演奏家でもありました。つまりは、かなりの変わり者でもあったのです。そして、このチェロ協奏曲はソリストの ヴィルティオーゾ性が存分に発揮できるように書かれています。

この協奏曲はまるでスペイン交響曲を思わせるような雄弁さで始まりますが、誰の耳にも優しいリリシズムにあふれた音楽でもあります。

第2楽章でもスペイン風の雰囲気があちこちに漂うのは、やはりスペイン交響曲で成功したラロだからかなと思ってしまいます。

そして、終楽章ではチェロの独奏が延々と続くあたりはソリストの聞かせどころであり、そしてまたスペイン分の情緒が漂うのが、ラロらしいと言えるのでしょうか。そしてオーケストラは至るところでチェロの独奏に襲いかかる場面があるのですが、ソリストはそれに負けることなく最後まで奮闘しなければいけないのです。そう言う意味では聴き応えのある作品であることは間違いありません。

ラロと言えば「スペイン交響曲」だけの一発屋みたいな見方をされるだけに、もっと聞かれてもいい作品だといえます。

たおやかなお姫様を命がけで守る騎士の姿が浮かび上がってくる

ネルソヴァのチェロのことを「男勝り」と評する向きがあったようなのですが、何処をどう聞けばそんな評価が出てきたのかと訝しく思ってしまいます。

51年にクリップスの伴奏で録音したドヴォルザークのコンチェルトとほぼ同じ事が、このサン=サーンスやラロのコンチェルトにもあてはまるのではないでしょうか。

随分前の話ですが、高島屋のヘレンドの売り場でハンガーリー本国からマイスターを招いて「絵付け」の実演を行っているのを拝見する機会を得ました。それほど多くの人が集まっていなかったので、その絵付けの様子をじっくりと魅せていただくことが出来たのですが、それはもう驚くほど繊細で細やかな職人芸でした。そして、その絵付けの実演を見ていてふと頭をよぎったのが、この数日集中的に聞いていたネルソヴァのチェロでした。

そう言えば、ピアノのアニー・フィッシャーなんかも同じ何のですが、いい加減で曖昧な「雰囲気」とか「勢い」みたいなものは一切信用しない強さみたいなものが根を張っているようです。ただし、フィッシャーの場合はその結果として響きが硬質なものになるのに対して、ネルソヴァはほんのりとした暖かみを失うことはありません。つまりは、フィッシャーほどには身をきざむことはないと言うことかもしれません。

そして、この二つの録音でネルソヴァをサポートしているのがボールトなのですが、これがまた実にいい仕事をしています。

ネルソヴァのチェロは細やかであってもいささかパワーに欠ける面は否定できません。その部分を補うように、ボールトはオケを鳴らすべき場面では目一杯に鳴らしきって、これらの作品が持っているドラマ性みたいなものを際だたせています。しかし、場面によってはそのオーケストラが独奏チェロに襲いかかるような場面があちこちにあるのですが、そう言う場面では実に上手くコントロールをしてネルソヴァを引き立てています。

そして、その豪快な響きをモノラル録音としては極上ともいえるレベルで「Decca」の技術陣はとらえきっています。

結果としてたおやかなお姫様を命がけで守る騎士の姿が浮かび上がってくるような演奏と録音になっています。さすがはボールト、「Sir」の称号が与えられているだけあって、粋な紳士です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)