クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲第3番 ロ短調 作品61

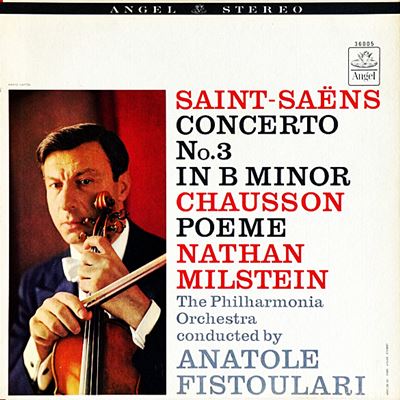

(Vn)ナタン・ミルシテイン:アナトール・フィストゥラーリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年4月1日&3日~4日録音

Saint-Saens:Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61 [1.Allegro non troppo]

Saint-Saens:Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61 [2.Andantino quasi allegretto]

Saint-Saens:Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61 [3.Molto moderato e maestoso]

うっとりするような美しさ

おそらく、これと同じようなレッテルが貼られている作曲家は他にもいて、例えばチャイコフスキーやグリーグなどもその仲間に入ります。

ただし、チャイコフスキーは同性愛者であり、悲劇的な自殺で生涯を閉じたので、その「功」によって「芸術家」の仲間に入れられたりもします。(^^;

つまりは、誰の耳にも優しい美しい音楽を書いた人は「芸術家」の仲間には入れません。さらにいえば、メンデルスゾーンのように裕福な家庭に生まれて恵まれた生活を送った人も「芸術家」失格です。

つまりは、この国において芸術家として認められるためには、誰にも分からないような七面倒くさい作品を生み出して、さらに人格破綻者であれば申し分ありません。芸術は爆発しなければならず、その芸術家も爆発しているような人であれば完璧です。

しかし、芸術というものを、そのような「スノッブの所有物」に貶めるのはいい加減やめにしたほうが良い頃だと思います。

聞いて楽しければ、そしてうっとりするほど美しければ、それはそれで楽しめばいいのです。もちろん、人生を抱え込んで眉間にしわ寄せて音楽を聴きたいときもあるでしょうから、そう言うときはそれに相応しい音楽を聴けばいいのだと思います。しかし、だからといって前者のような作品が「凡庸」であり、後者のような作品こそが「高尚」なのだという聴き方は、もうやめにしたほうがいいと思います。

サン=サーンスによるヴァイオリン協奏曲は、音楽史において大きな地位を占めているものではありません。しかし、その作品が持っている美質は、ベートーベンやブラームスは言うまでもなく、メンデルスゾーンやチャイコフスキーの作品を持ってしても代替不可能な魅力を持っています。

その代替不可能な魅力を「凡庸」のひと言で片付けて聞こうとしないのはもったいない限りです。

そして、そのようなサン=サーンスの美質が最もよく表現されているのがこの第3番のヴァイオリン・コンチェルトでしょう。

このサラサーテに献呈された作品は、当然のことながら偉大なヴァイオリニストであったサラサーテを前提として書かれています。ですから、何と言っても、ヴァイオリニストが格好良く見栄が切れるように書かれています。

例えば、冒頭の出だしの部分などは、実にもって見事なものです。

しかし、この作品で私が一番魅力的だと思うのは、そう言う格好いい部分ではなくて、第2楽章や最終楽章のコラール部分のような「うっとりするような美しさ」の方です。パシッと見栄を切ってくれるのもいいのですが、うっとりとするような美しい旋律を歌い上げてくれてこそヴァイオリンの魅力が生きるのだと思います。

それと、最後につけ加えておかないといけませんが、そう言う美しさがサン=サーンスの場合は不思議なほどに清潔感があって決してべたついていません。淡麗辛口でべたつかないのはどこにもあるのですが、大吟醸なのにべたつかないというのは貴重です。

聞くところによると、フランスでも最近は再評価の動きがあるようです。喜ばしいことであり、さもありなんです。

言葉の最も正しい意味での「スタンダード」な演奏

随分前に、フランチェスカッティによるサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番を取り上げたときに、その比較対象としてミルシテインの録音に言及しました。

ところが、ある方から、その比較対象であるミルシテインの録音がアップされていないことを指摘されました。

「あれっ?そんなのとっくの昔にアップしているだろう」と思ったのですが、調べてみると確かにアップされていませんでした。

そして、気がつきました。

フランチェスカッティの録音を紹介したときは、ミルシテインの録音はまだパブリック・ドメインになっていなかったのです。ですから、パブリック・ドメインになった時点でアップしておこうと思ったのですが、時間がたてばそんな事は忘れてしまうもののようです。

そして、もう一つ気づいたのは、最近、この偉大なヴァイオリニストであるミルシテインの演奏をほとんど取り上げていないという事実です。

これは、私がミルシテインを決して軽視しているわけではなくて、1950年代と60年代という時代は、クラシック音楽の世界においては取り上げるべき演奏と録音が溢れていると言うことなのです。

ただし、その事に気づかせてくれたご指摘でしたので、この1週間ほどはミルシテインの録音をかなり集中して聞いています。

そして、あらためてミルシテインというヴァイオリニストが聞き手に迎合する名人芸というものからいかに距離をおいた人物であったかと言うことを思い知らされました。

ミルシテインと言えばアウアーのロシア時代の最後の弟子であり、ハイフェッツの同門と言うことがよく言われます。そして、二人ともにロシア革命のために故国を離れてアメリカを生活と演奏活動の拠点とするのですが、もしかしたらミルシテインほどハイフェッツの影響を被らなかったヴァイオリニストはいないのではないかと思います。

もちろんハイフェッツの名人芸は見事なもので、それでいて聞き手に迎合したものでない厳しさも合わせ持った希有のヴァイオリニストでした。しかし、ミルシテインはそう言うタイプの音楽を最初から全く指向していませんでした。

そう言う背景には彼の師であったたアウアーの指導法が大きな影響を与えていることは間違いありません。アウアーは上から技術や解釈を押しつけるのではなく、音楽そのものについて考えさせ、それに基づいて技術的な困難を自らの力で乗りこえさせようとしました。

その結果として、ハイフェッツはハイフェッツになり、ミルシテインはミルシテインとなったのです。

ミルシテインのテクニックは万全なものであり、それは晩年でほとんど衰えることはありませんでした。しかし、彼はそのテクニックを自らが考える理想の音楽の形を実現するための手段としてのみ活用しました。

おそらく、彼の頭の中には、どの作品においても理想とする響きが確固として存在していたはずです。

頭の中で理想とする素晴らしい響きが鳴っていなければ、現実のヴァイオリンからその様な美しい響きが出せるはずがありません。ミルシテインの素晴らしい歌心と美音は、まさにその様な音楽が彼の頭の中で確固として鳴り響いていて、その理想を最後まで追い続けて結果なのです。

良く「スタンダード」という言葉が使われますが、ミルシテインの演奏こそは言葉の最も正しい意味での「スタンダード」な音楽を目指したものでした。

そして、それはサン=サーンスの「ヴァイオリン協奏曲第3番」にしても「序奏とロンド・カプリチオーソ」においてもその考えは徹底されています。

しかしながら、この世界不思議なもので、片方にそう言うヴァイオリニストがいるからこそ、もう片方でフランチェスカッティのような粋なヴァイオリニストも映えるのですし、ハイフェッツの凄みにも息を呑むのです。

全く持って、クラシック音楽というのは「贅沢な世界」だと言うしかありません。

それから、もう一つ次いでみたいな付け足しで申し訳ないのですが、同時に聞いてみたショーソンの「詩曲」も見後なまでに「スタンダード」な演奏です。

こういう真っ当な(^^;演奏があるからこそ、例えばヌヴォーの狂気に近い凄みの価値も分かろうかというものなのです。

よせられたコメント

2020-09-22:joshua

- ベートーベンが大暴れして、後の作曲家ができることが、すごく減ってしまいました。偉大さとは、後世を限定し、先細りさせることなら、偉大さなんて、要らないです。

それとも、こうしていても、われわれは、破滅に向かい、過去を礼讃しつづけるお目出度い生物なんでしょうか。確かに、音楽は300年程で、発展を遂げました。ツ

タンカーメン王10分の1の歴史です。でも、短くても、花の命がさまざまなように、音楽はあってよかった花なんでしょう

2023-09-19:大串富史

- サン=サーンスへのお詫びと感謝、ソリストのミルシテインと指揮者またオケの面々への、そして何より、管理人様への感謝と共に。

#この曲は… 正直、サン=サーンスを見直しました(まて)。というか、ハバネラとか、序奏とロンド・カプリチオーソとか、ちょっとサン=サーンスさん!このベクトルでもう一歩踏み込むだけで後世の、というか凡人のわたしの評価が全然違いましたよー(まてまて

それで管理人様の解説なのですが、面白過ぎます… 悶絶死しそうです…

#まあわたしも、どっちが高尚かなどという話は、当時もそうでしょうが、今はなおさら意味がないように思います。正直言わせてもらえば、俺たちは皆やっぱり駄目だったバカだったぐらいの話になるのでなければ、俺はこれが好き、僕はこれ、わたしはこっち、で話はおしまいなんだと思うのです。つまりは、西洋文明なるヘレニズムの結論でしょうか。涅槃に行きつくのが野望だというのと同じように(これは私の意見ではなくて、熱心な仏教徒の知り合いの意見です)、人は人であって超人ではなく、高尚な芸術を生み出せても自分自身さえコントロールが困難で、原爆を開発しておいて、科学者としての自分たちの役目は終わりましたのであとはご自由に、というのが、我々人類の歴史の現実なんだなーという。だから、美しきモーツァルトや力強いベートーヴェンではなく、なんかこう、場末のスナック違ったオンライン・クラシック音楽喫茶(つまりこのサイト)でバルトークを一人聴いてにやにやというのは、自分はやっぱり(以下略

#それにしても、もう一歩踏み込んでくれれば流すのになー(違

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)