クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

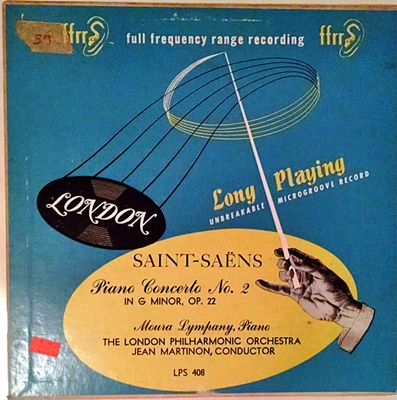

サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番 ト短調 作品22

(P)モーラ・リンパニー:ジャン・マルティノン指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年録音

Saint-Saens:Piano Concerto No.2 in G minor, Op.22 [1.Andante sostenuto]

Saint-Saens:Piano Concerto No.2 in G minor, Op.22 [2.Allegro scherzando]

Saint-Saens:Piano Concerto No.2 in G minor, Op.22 [3.Presto]

「J.S.バッハに始まり、オッフェンバックに終わる」とも言われることのあるこのコンチェルト

サン=サーンスと言えば凡庸で時代遅れの音楽を書き続けた音楽家というレッテルが定着しています。しかし、その評価の背景にはフランクに対するサン=サーンスの許し難い仕打ちと、その仕打ちを絶対に忘れることのなかったフランクの弟子達による集中砲火が大きく影響しています。

確かに、サン=サーンスの音楽には時代を切り開いていくような革新性は希薄でした。

しかし、多くの人が長い時間をかけて学ぶべき作曲上の技術に関してはわずか10代にして完璧に身につけていました。

そんなサン=サーンスの本質を鋭く見抜いていたのがベルリオーズでした。

彼は10代にして完璧に仕上げられているサンーサーンスの交響曲を見て「彼はすべてを知っているが、未熟さに欠けている」と喝破したのです。

サン=サーンスの魅力は、どの作品を見ても完璧に仕上げられていることです。

バッハから12音技法に至るまでの時代を貫く音楽技法の全てを完璧に身につけることによって、彼の作品はどれをとっても端正な美しさに彩られていました。

例えば、いきなりピアノカデンツァで始まるこの協奏曲の第1楽章は、明らかにバッハの音楽を想起させます。

それが第2楽章になると、急にオッフェンバックをおおわせるようなフレンチ・カンカン風の音楽になってしまうのですから驚かされます。

そして、最終楽章ではロマン派のコンチェルトらしい華やかで堂々としたフィナーレによって締めくくられるのですからみごとなものです。

そして、それら異質なものどもが見事に一つの形式の中に収まっているのです。

しかし、聞き終わってみて、何か物足りない部分が残ることも事実であり、その物足りなさの原因はと聞かれれば、それはおそらく「完璧に仕上げられている」からだろうと思ってしまうのです。

ベルリオーズの言葉を借りれば、まさにサン=サーンスに欠けていたのは「未熟」さであって、最後までそれは変わることはなかったのです。

「未熟」さに欠けると言うことは、反対側から光を当ててみれば、「自分の手に余る領域」には踏み込まなかったと言うことです。

そう言えば、ウィーンの人気ピアニストとして名声を獲得していたベートーベンは、そこで留まることは良しとせずに「これからは新しい道を進むつもりだ」と己を叱咤しました。

そして、ベートーベンは歴史に名を残す偉大な革命家となったのですが、そう言う泥田の中でのたうち回ることを良しとしなかったサン=サーンスは結果として偉大なる音楽の職人として人生を終えたのです。

とは言え、彼は偉大なる職人であったのです。

ですから、サン=サーンスの作品の全てを「凡庸」だと決めつけるのはいささか行き過ぎだったかもしれません。

「J.S.バッハに始まり、オッフェンバックに終わる」とも言われることのあるこのコンチェルトなどは、まさに見事なまでの職人の手になる逸品なのですから。

ピアノ協奏曲第2番 ト短調 作品22

- 第1楽章 Andante sostenuto

- 第2楽章 Allegro scherzando

- 第3楽章 Presto

類い希なるパワフルなピアノはリンパニー以外ではなかなかに聞くことの出来ないものです

この類い希なるパワフルなピアノはリンパニー以外ではなかなかに聞くことの出来ないものです。

それを世間では一般的に「個性」というのでしょうが、その言葉にはどこかしっくり来ない部分があります。

例えば、フルトヴェングラーのドラマティックな音楽作りを捉えて、それがフルトヴェングラーの「個性」だと言ったときに感じる違和感と同質の違和感かも知れません。

一般的に「個性」とは「個人が持つ特有の性質・特徴」だとされます。

つまりは、スタンダード、もしくは平均値からの「偏差」が「個性」の正体だと言うことです。

ですから、その「偏差」がある程度の幅におさまっていれば、その「偏差」はその人固有のユニークさとしてプラス評価の対象となるのですが、それが一定に閾値を超えてしまうとその「偏差」は一転して「変人」というマイナス評価に転じてしまうのが世間というものです。

しかしながら、ごく僅かですが、その「変人」という領域をすら突き抜けてしまって、その「偏差」が「スタンダード」をねじ伏せてしまうことがあります。

おそらく、フルトヴェングラーなどの「偏差」は、まさにスタンダードをねじ伏せてしまった典型でしょう。

そして、リンパニーのパワフルなピアノもその領域に近いものかもしれません。

おそらく、「個性」などと言う言葉で表現できるのは一定の幅におさまった穏やかな「偏差」に与えられるものであって、そう言う化け物に奉るにはどう考えても相応しくない言葉のようです。

それでは、どのような言葉が相応しいのかと考えてもなかなかピッタリのものが見つからないのです。

「異能」や「天才」というのはそう言う場合には便利な言葉なのですが、どこか逃げ口上にしか聞こえないような気もします。

そうして思いついたのは「個」などと言う曖昧なものではなくて、もっと存在が明瞭な「私」なんだと言うことです。「個性」ではなくて「私性(わたくしせい)」とでもいいのでしょうか。

つまりは、徹底的に「私」を信じると言うことであり、その「私」を中心として全てのものが回っていると確信できる特別な「強さ」を持った存在だと言うことです。

ただし、その「私」が「スタンダード」をねじ伏せることが出来なければ、良くて「変人」、悪くすれば「人格破綻者」と言うことになってしまいます。

とは言え、殆どの人は「私」を最後まで信じたくても、どこかで「スタンダード」の方をチラ見してしまう「弱さ」が顔をのぞかせてしまいます。

少し残念に思うのは、このリンパニーのピアノもまた、時々チラ見してしまう姿を感じてしまうことです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)