クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21

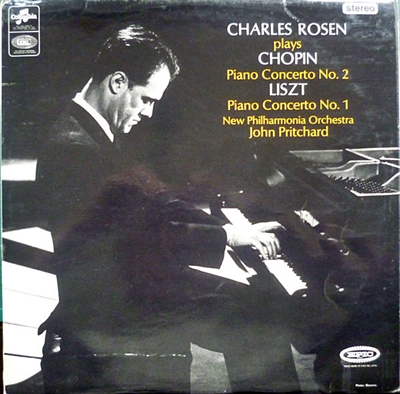

(P)チャールズ・ローゼン:ジョン・プリッチャード指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年1月11日,13日録音

Chopin:Piano Concerto No.2, Op.21 [1.Maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.2, Op.21 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.2, Op.21 [3.Allegro vivace]

僕は悲しいかな、僕の理想を発見したようだ

1829年にウィーンにおいてピアニストデビューをはたしたショパンは、その大成功をうけてこの協奏曲の作曲に着手します。そして、よく知られているようにこの創作の原動力となったのは、ショパンにとっては初恋の女性であったコンスタンティア・グワドコフスカです。

第1番の協奏曲が彼女への追憶の音楽だとすれば、これはまさに彼女への憧れの音楽となっています。とりわけ第2楽章のラルゲットは若きショパン以外の誰も書き得なかった瑞々しくも純真な憧れに満ちた音楽となっています。

「僕は悲しいかな、僕の理想を発見したようだ。この半年というもの、毎晩彼女を夢見るがまだ彼女とは一言も口をきいていない。あの人のことを想っているあいだに僕は僕の協奏曲のアダージョを書いた」

友人にこう書き送ったおくように、まさにこれこそが青年の初恋の音楽です。

一つの分岐点に位置した録音

この演奏を「今」という時代においてみれば、何となく自己主張の少ない「平均」的な演奏という感はぬぐえません。

隅から隅まで曖昧なところなどは全くなく、年を重ねるにつれて指摘されたテクニックの衰えも感じません。

よく言えば明晰、しかし取りようによっては単純にすぎる明暗の二分法と映らないわけではありません。

彼は64年に幾つかのベートーベンのソナタを録音しています。

それはホールの響きなどは一切取り込んでいないような、まるでピアノの中にマイクを突っ込んで録音したのではないかと思うほどの音作りなのです。そして、そう言うアプローチが構築製が何よりも重視される音楽では見事にツボにはまっているのです。

それと同じようなことが、新ウィーン楽派の音楽や彼が擁護し続けたエリオット・カーターのような音楽にも言えました。

ところが、それと同じようなアプローチをショパンのような音楽に適用することは、当時にあってはある種の「新しさ」があったのかもしれませんが、結果としてはそれほど上手く言っていないように聞こえます。

おそらく、こういう音楽は音符を正確に音に変換して積み上げていくだけでは、何かとても大切なものがこぼれ落ちてしまうのでしょう。

それは、例えばこのようなものです。

(P)アルフレッド・コルトー:ジョン・バルビローリ指揮 管弦楽団 1935年7月8日録音

内田光子がいみじくも「コルトーを聴いた時には、このスケベじじいと思うが、いざ自分でテンポ・ルバートして弾こうとすると、コルトーほどルバートの何たるかを知っていた人はいないことに気付く。」と語っていたように、下品になるすれすれのところで立ち上がってくる上質なロマンティシズムを味あわせてほしいのです。

しかし、それもまた内田が語るように絶えてしまい、変わりに誰も彼もが楽譜を精緻に分析して、その分析結果を精緻に報告してくれるだけなのです。

そう言う意味では、これはそう言う一つの分岐点に位置した録音なのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)