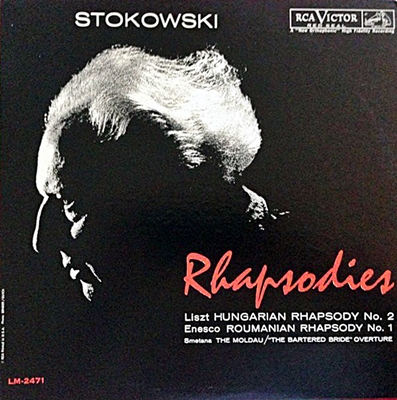

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ジョルジュ・エネスク:ルーマニア狂詩曲 第1番イ長調, Op.11-1

レオポルド・ストコフスキー指揮 RCAビクター交響楽団 1960年2月7日録音

Enescu:Roumanian Rhapsody No.1 in A major, Op.11-1

幅広い才能の片鱗

そして、注目すべきはその幅広い才能であり、伝説的な名ヴァイオリニストとしてだけでなく、ピアニストとしてもぬきんでた才能を持っていて、さらにはすぐれた指揮者であり、作曲家でもあった稀代の天才音楽家でした。

たった一度のスコア・リーディングでワーグナーの楽劇を暗譜してしまうと言う驚異の記憶力の持ち主であり、とりわけ心の底から敬愛していたバッハに関してはその作品の全てを暗譜していたという男でした。

そんなエネスクは音楽的才能に恵まれた両親の元に生まれたのですが、12人いた子供達の中で疫病から逃れて生き残ったのは彼だけだったと伝えられています。そして、幼くしてその才能は注目の的となり、7歳にしてルーマニアの片田舎からウィーン音楽院へ入学します。そんな幼い天才を人々は「ルーマニアのモーツァルト」と讃えたそうです。

確かに、彼のその優れた才能はモーツァルトと同じように父親の尽力によって多くの優れた教師と出会うことによって育まれたと言うことは確かなようです。

そんなエネスクとが残した作品の中でもっとも有名なのがこの「ルーマニア狂詩曲」です。

面白いのはこの狂詩曲は1番と2番があるのですが、この2曲の初演の時にエネスクがまず2番を演奏しその後に1番を演奏しました。そのために、今でもそれが習慣となって2曲を一緒に演奏するときは2番を先に演奏するというスタイルが定着しているようです。ただし、演奏機会は1番の方が圧倒的に多いのが実情のようです。

第1番はハープのトレモロにのってまるで即興演奏のように管楽器が歌い出し、やがてそこへ新しい楽器が加わってきて厚みを増していきます。そして、「ルーマニア狂詩曲」というタイトルが示すようにルーマニアの民族舞曲がふんだんに活用されているのですが、東洋風な楽想やアラビア風な楽想も登場します。そして、音楽はしだいに熱気を増していくのですが、その頂点で突然音楽が止んでしまい面食らうのですが、やがてひなびた東洋風の旋律が蘇ると再びもとに戻って音楽はとじられます。

路上で見かける素人、疲れ切った勤め人を楽しませる演奏

今の時代は「原典尊重」こそが常識となっています。しかし、クラシック音楽の演奏史を振り返ってみれば、その考え方は連綿と受け継がれてきたものでないことは見ておく必要があります。

例えば、クラシック音楽というものは貴族などの一部の特権階級から幅広い市民層に普及していく過程の中で大きな役割をはたしたのが「名人芸」でした。その嚆矢となったのがリストでありパガニーニだったわけです。

そして、そう言う偉大な存在に続いた数多くのピアニストやヴァイオリニストが飯を食っていくために求められたのは「作品」を追求することではなくて、華やかな「演奏」を展開することでした。その立ち位置は現在のポピュラー音楽のコンサートと全く同じだったのです。

しかし、そう言う流れを変える大きな切っ掛けとなった存在がピアニストのシュナーベルでした。

彼が「苦しみのために死んでしまうのではないか」と思いながら完成させたベートーベンのピアノ・ソナタ全集は「演奏」ではなくて「作品」を追求することで、いかなる名人芸ですらひれ伏してしまうほどの「演奏」が実現できる事を証明してしまったのです。そして、このシュナーベルの方法論の正しさは次第に多くの演奏家や聴き手に認知され、それ以後のクラシック音楽演奏史の本流となっていくのです。

しかしながら、その方法論は最初はなかなか受け入れてもらうことは出来ませんでした。

興行主から「あなたは路上で見かける素人、疲れ切った勤め人を楽しませるようなことができないのか」と言われても、シュナーベルの方法論から言えば「24ある前奏曲の中から適当に8つだけ選んで演奏するなど不可能です」と答えざるを得なかっのです。そのために、興行主からは「あなたには状況を理解する能力に欠けている。今後二度と協力することはできない」と言われてしまうのです。

しかし、時代はやがてシュナーベルに追いつき、そしてその演奏様式は今や確固不同たる、そして神聖にして侵さざるべきものとして今のクラシック音楽界に佇立しています。しかし、その事の弊害もまた最近強く感じるようになってきました。有り体に言えば「原典尊重」という錦の御旗の影に己の無能を押し隠しているような演奏が少なくないように感じてしまうのです。

それだけに、前振りが長くなりましたが、今の時代にこういうストコフスキーのような演奏を聞くと嬉しくなってくるのです。

ストコフスキーという指揮者は、そう言うシュナーベル的な方法論とはもっとも遠くに位置した人でした。

彼の音楽家人生は「路上で見かける素人、疲れ切った勤め人を楽しませる」事に費やされたのです。そして、そう言う立ち位置で今も活動を続けている指揮者もいることはいるのでしょうが、そう言う音楽家がストコフスキーのように世界的なメジャーオーケストラを率いて活躍することは絶対にあり得ないとまでは言わなくても、限りなく難しい時代になってしまいました。

しかし、ストコフスキーやカラヤンの録音を聞くとき、「路上で見かける素人、疲れ切った勤め人を楽しませる」事はそんなにも価値の低いことなのだろうという疑問を払いのけることができないのです。

よせられたコメント

2021-05-18:tks

- あざといほどにゴージャスに煌めくサウンド!ストコ節全開ですね!こういう演奏は現在すっかり聴かれなくなりました。よく50~60年代がクラシック全盛期と謂われますが、19世紀生まれの巨匠たちの晩年とカラヤン世代の台頭が重なるこの時代において、クラシック音楽の大衆化と録音技術の向上(同時代音楽の紹介も入れた方がいいかな)に力を尽くしたストコフスキーの業績はもっと評価されるべきだと思います。

2021-05-18:toshi

- ストコフスキーの演奏が「疲れ切った人を楽しませる」って面白い解釈ですね。分かる気がします。

ただ、ストコフスキーとカラヤンを同列にするのだけは抵抗があります。ストコフスキーは「人を楽しませる」ことが本能、誰が何と言おうと自分の道を進んだ音楽家だと思います。

ストコフスキーの音楽は、生命の躍動感を感じさせます。

でも、カラヤンは「人を楽しませる」ことは仕事と割り切っているのがはっきり分かります。自分の本心とは別に。

2021-05-18:コタロー

- この曲は初めて聴きますが、民族情緒満載のすてきな音楽ですね!それに何よりも、ストコフスキーの華麗な指揮がそれに輪をかけてすばらしいです。最近の閉塞した世の中の憂さを晴らすにはもってこいの音楽です!アップありがとうございました。

ちなみに、ジョルジュ・エネスク(エネスコ)のヴァイオリンの演奏はこのサイトにバッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ・パルティータがアップされていますので、興味のある方はぜひご一聴を(見事すぎて腰を抜かさないように・・・(笑))。

2021-07-22:クライバーファン

- この曲、クレメンス・クラウスの1950年のウィーンでの録音でしか聞いたことがなかったのですが、演奏は良いにしても録音がかなり悪く残念でした。

それに比べると、このストコフスキーの演奏ですが、録音がずっと良くて楽しめます。演奏自体は、クレメンス・クラウスを遥かに凌ぐものという感じでもないです。クラウスの方がリズムの切れがあり意外です。もう少し、ストコフスキーの演奏も聞きこんでみます。良さが発見できると思いますので。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)