クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

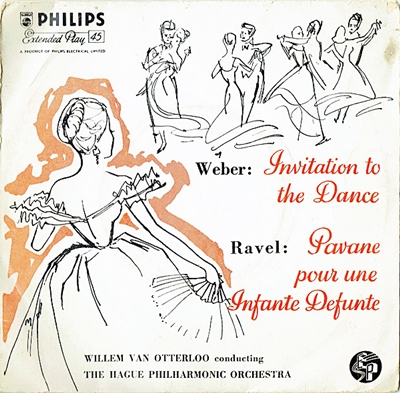

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1952年1月5日録音

Ravel:Pavane pour une infante defunte

悲しいかな!私にはこの曲の持つ至らなさが手に取るように見えてしまう。

「悲しいかな!私にはこの曲の持つ至らなさが手に取るように見えてしまう。

シャブリエの顕著な影響と,貧弱な曲形式。

思うに,この不完全かつ冒険心のない曲が成功を収めたのは,演奏家の卓越した曲解釈が大きく寄与していたからではないか。」

ただし、いわゆる人格破綻者の群れとしか思えないような大作曲家の中では、珍しくも「いい人」だったラベルと言う人の特質は割り引いて考える必要があります。しかし、そう言う自己批判力の強さを割り引いたとしても、後のラヴェルのピアノ作品と比べればあまりにもサロン的な作品だとは言えます。

しかし、その「サロン的」な雰囲気と、思わせぶりなタイトルの効用もあって、発表当時も、そして今もなおボレロなどと並んでなかなかの人気を博しているという現実はなかなかに皮肉です。

ラヴェルは単なる語呂合わせで「亡き王女のためのパヴァーヌ」・・・「infante défunte」と付けたらしいのですが、この作品を発表してからは会う人ごとに「この王女とは誰なのか」と言う質問を挨拶代わりのようにぶつけられてすっかり閉口してしまったようです。確かに、この作品の甘く夢見るような雰囲気とこのタイトルは実にピッタリで、誰しもが作曲家はどの様な王女をイメージして今作品を書いたのだろうと思わせずにはおれない魅力を持っています。

ほの暗くはあっても地味ではない

オッテルローという指揮者の守備範囲の広さを感じさせる録音と言えるでしょうか。もちろん、メンゲルベルク(ボレロ)やフルトヴェングラー(スペイン狂詩曲)も調べてみればラヴェルの録音はあるようですが、極めてレアです。クナッパーツブッシュなんかは皆無ではないでしょうか。

しかし、ベイヌムなんかもそれなりにラヴェル作品は録音していますから、この世代としては当然なのかもしれません。

ただし、面白いのは、このオッテルローのラヴェル演奏は、まあ、取りあえずフランス音楽も守備範囲に入れておきましょうか、みたいな安易なものではなくて、オッテルローならではの考え抜かれた演奏になっていると言うことです。

その特徴を一言で言えば「ほの暗い」です。

当然の事ながら、ラヴェルの管弦楽作品はその華麗さにこそ値打ちがあるのですから、それを「ほの暗く」演奏するというのは随分かわったアプローチです。そして、その変わったアプローチをハーグ・レジデンティ管弦楽団という「田舎オケ」の地味な響きに帰結する人が多いのですが、オッテルローの録音をある程度まとめて聞いてみると、事はそれほど簡単ではないことに気づかされてきます。

まず、始めに確認しておかなければならないのは、ハーグ・レジデンティ管弦楽団の機能についてです。

一般的には、オランダと言えばコンセルトヘボウであり、それ以外のオケは二流と思われるのが通り相場です。しかし、この時代のハーグ・レジデンティ管弦楽団とコンセルトヘボウを冷静に比較してみると、その力量には大きな差があるようには思えません。人によってはそのアンサンブルに緩さを指摘する人もいるのですが、それは「思いこみ」が先立っているのではないでしょうか。

率直に言って、50年代のオケとしてはハーグ・レジデンティ管弦楽団はかなり高いレベルを持ったオケに育っているという「事実」は直視する必要はあるでしょう。

そして、その背景にあるのは、オケをパートごとに分けてまで徹底的にリハーサルを繰り返したオッテルローの「怖さ」があります。彼が行うリハーサルはほとんどの場合友好的な雰囲気とはかけ離れたものだったのですが、その耳の良さは際だっていて、それを否定できる楽団員はいるはずもなくて、結果的には彼に従うしかなかったようです。

つまりは、オーケストラ・トレーナーとしては一流の能力を持っていたのです。

ですから、彼が1949年にハーグ・レジデンティ管弦楽団の首席指揮者(後には音楽監督)に就任すると、オケの技量は急激に向上していったのです。

そして、もっとも注目しなければいけないのは、彼はアンサンブルを整えることは当然として、徹底的に配慮を払ったのは「音色」だったと言うことです。そして、その音色に対する要求は徹底していて、楽団員は苦闘を強いられたようです。そして、指揮者であると同時に優れた作曲家でもあったオッテルローは、その能力も生かしてそれぞれの作品に相応しい音色を要求したようなのです。

ですから、このほの暗いラヴェルは間違いなく確信犯です。

そして、それゆえにこの演奏を「地味」な演奏と片付け、さらには指揮者であるオッテルローを「地味な指揮者」と判断すれば、本質を大きく見誤ることになります。

もちろん、これがラヴェルの一般的な解釈になるとは思いません。しかし、そのよく考え抜かれ、練り上げられた響きとして、そのほの暗さは受け取るべき必要はあるのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)