クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

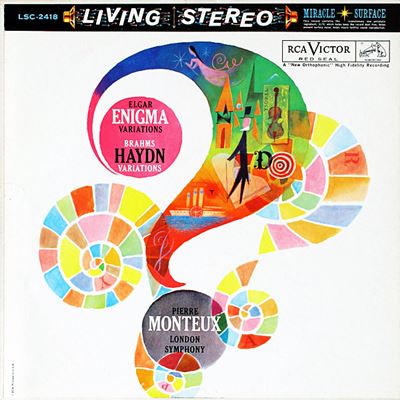

ピエール・モントゥー指揮 ロンドン交響楽団 1958年録音

Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a

変奏曲という形式にける最高傑作の一つ

「One of The Best」ではなく「The Best」であることに異論を差しはさむ人は少ないでしょう。

あまり知られていませんが、この変奏曲には「オーケストラ版」以外に「2台のピアノによる版」もあります。最初にピアノ版が作曲され、その後にオーケストラ版が作られたのだろうと思いますが、時期的にはほとんど同時に作曲されています。(ブラームスの作品は交響曲でもピアノのスコアが透けて見えるといわれるほどですから・・・)

しかし、ピアノ版が評判となって、その後にオーケストラ版が作られた、という「よくあるケース」とは違います。作品番号も、オーケストラ版が「Op.56a」で、ピアノ版が「Op.56b」ですから、ほとんど一体のものとして作曲されたと言えます。

この作品が作曲されたのはブラームスが40歳を迎えた1873年です。

この前年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、付属している図書館の司書から興味深いハイドンの楽譜を見せられます。

野外での合奏用に書かれた音楽で「賛美歌(コラール)聖アントニー」と言う作品です。

この作品の主題がすっかり気に入ったブラームスは夏の休暇を使って一気に書き上げたと言われています。

しかし、最近の研究では、この旋律はハイドン自身が作曲したのではなく、おそらくは古くからある賛美歌の主題を引用したのだろうと言われています。

それが事実だとすると、、この旋律はハイドン、ブラームスと二人の偉大な音楽家を魅了したわけです。

確かに、この冒頭の主題はいつ聞いても魅力的で、一度聞けば絶対に忘れられません。

参考までに全体の構成を紹介しておきます。

- 主題 アンダンテ

- 第1変奏 ポコ・ピウ・アニマート

- 第2変奏 ピウ・ヴィヴァーチェ

- 第3変奏 コン・モート

- 第4変奏 アンダンテ・コン・モート

- 第5変奏 ヴィヴァーチェ

- 第6変奏 ヴィヴァーチェ

- 第7変奏 グラツィオーソ

- 第8変奏 プレスト・ノン・トロッポ

- 終曲 アンダンテ

冒頭の魅力的な主題が様々な試練を経て(?)、最後に堂々たる姿で回帰して大団円を迎えると言う形式はまさに変奏曲のお手本とも言うべき見事さです。

語り口の上手さに脱帽

いきなり音楽とは全く関係のない話で恐縮なのですがファンタジー文学の基本構造は「行って帰る」話だと聞いたことがあります。

どういう事かというと、ファンタジー文学の主人公は本来いるべき場所からファンタジーの世界に旅立ち、そこで対立すべき存在と出会います。そして、そこで多くの友や仲間の助けを借り、時には行くべき道筋を指し示す支援者の助けも借りて、その対立すべき存在と戦う中で様々な経験を積み重ね、最後は必ず自分が本来いるべき場所へと帰ってくることで物語は終結します。

例えば、ハリー・ポッターを例に挙げれば、彼の本来いるべき場所は冷遇される親戚の一家なのですが、彼はそこからファンタジーの世界であるホグワーツの魔法学校へと旅立ち、やがて宿敵とも言うべきヴォルデモートと出会います。そして、そのヴォルデモートとの戦いに力をかすのは友人のロンやハーマイオニーであり、彼らを導くのは魔法学校の校長であるダンブルドアです。そして、毎回ハリー・ポッターはヴォルデモートと奇想天外な戦いを繰り広げ、その中で大きく成長していくのですが、最後は必ず冷遇される親戚の一課に帰り着くことでお話はエンディングをむかえます。

つまり、何があっても最後はファンタジーの世界から現実の世界に帰ってこないといけないのです。

そして、この構造はまさに鉄板であって、指輪物語でもナルニア国物語でも同様です。そして、さらにどうでもいい話ですが、この構造の源は昔話にあります。

桃太郎にしても浦島太郎にしても竹取物語にしても、全て「行って帰ってくる」という構造を持っています。かぐや姫の場合は本来いるべき場所は月であり、この地球がファンタジーの世界であり、最後は月にかえっていくという「ひねり」が聞いていますが、それでも「行って帰ってくる」という基本構造は崩れていません。

そして、昔の人はそう言うファンタジーの世界のことを「物」の世界と言いました。ですから、そう言う「物」の世界を語ったお話を「物語」と言いました。そして、時々「物」の世界からこちら側の世界にやってくる存在を「物の怪」といったのです。

まあ、それはどうでもいいことですが、この話を聞いたときにふと音楽における「変奏曲」という形式はこの「ファンタジー」の構造と似ていると思ったのです。

まず最初に登場する主題は物語の主人公です。そして、その主人公がファンタジーの世界で経験する出来事が「変奏」であり、そう言う様々な変奏をかいくぐって主人公は一段と大きく成長し、より高次な次元へと引き上げられた主題となって帰ってくることで締めくくられます。

このブラームスのハイドンの主題による変奏曲などは、まさにその様な構造にドンピシャリとはまっています。

そして、そう考えてみると、このモントゥーほどにその語り口の上手い指揮者は思い当たりません。彼の精緻きわまる指揮棒によって一つ一つの物語(変奏」は表情豊かに語られていきます。それは、変奏と変奏の間にほんのわずかの間をとることによって一つ一つの物語の印象がより鮮やかになっています。

そして、最後の場面が近づくと今度はそう言う間を開けずに一気に語り続けることで、より成長した主人公(主題)の英雄的な凱旋が鮮やかに描き出されていきます。

まさに、これほどに面白く聞けるハイドン変奏曲はそうある物ではありません。

1958年の録音ですからこの時モントゥーは83歳です。

まさに驚くべき老人です。

よせられたコメント

2020-09-10:コタロー

- モントゥーが終生敬愛していたといわれるブラームスの作品をアップしていただき、ありがとうございました。

彼はこの録音から3年後、1961年に御年86歳で正式にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任したのですが、その時の条件が25年契約(!)だったというのですから、すごいバイタリティですね(実際には1964年に彼が逝去したため契約は果たせなかった)。

モントゥーは、速めのテンポで明快に曲を進めていきます。そして各変奏のキャラクターを的確に描いており素晴らしい演奏だと思います。

余談ですが、このレコードのジャケットには大きなクエスチョン・マークが描かれています。ひょっとしてエルガーの「謎の変奏曲」とのカップリングではないでしょうか?

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)