クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

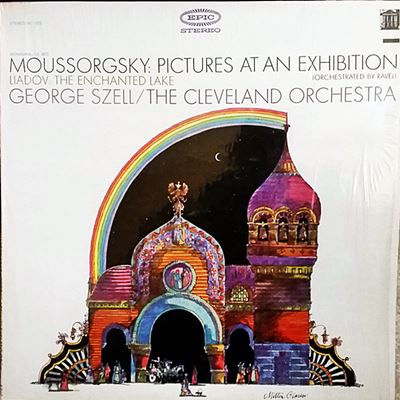

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1963年10月30日録音

Mussorgsky:Pictures at an Exhibition

今までの西洋音楽にはない構成

彼は西洋的な音楽語法を模倣するのではなく、むしろそれを拒絶し、ロシア的な精神を音楽の中に取り入れようとしました。

この「展覧会の絵」もガルトマンの絵にインスピレーションを得た10曲の作品の間にプロムナードと呼ばれる間奏曲風の短い曲を挟んで進行するといった、今までの西洋音楽にはない構成となっています。

よく言われることですが、聞き手はまるで展覧会の会場をゆっくりと歩みながら一枚一枚の絵を鑑賞しているような雰囲気が味わえます。

作品の構成は以下のようになっています。

「プロムナード」

1:「グノームス」

2:「古い城」

「プロムナード」

3:「チュイルリー公園」

4:「ヴィドロ」

「プロムナード」

5:「殻をつけたままのヒヨコのバレエ」

6:「ザムエル・ゴールデンベルクとシュミイレ」

「プロムナード」

7:「リモージュの市場」

8:「カタコムベ(ローマ人の墓地)」

9:「ニワトリの足に立つ小屋(ババヤーガ)」

10:「雄大な門(首都キエフにある)

ある種の「体臭」のようなものが感じられます

マルケヴィッチによる「ディアギレフへのオマージュ」に関連してリャードフの音源を調べていたときに、セルが指揮した「魔法にかけられた湖」があったことを思い出しました。確か、ムソルグスキーの「展覧会の絵」のカップリングというか埋め草というか、そういう感じで一枚のアルバムになっていたはずです。

早速その音源を探し出してきて聞いてみたのですが、セルとクリーブランド管による素晴らしいアンサンブルによって、彼がまさにドビュッシーが生み出したとされる新しい響きの先駆者であったことを教えてくれる演奏でした。それは、交響詩「海」と同じように、ただ何となく茫洋としているのではなくて、その茫洋としたような感じを聞き手に与える繊細きわまる構造をこの上もない明瞭さで描き出しているのです。

おかしな言い方になるのですが、茫洋とした響きを極めて明瞭に描き出しているのです。

ところが、それを調べていてふと気づいたのは、そのアルバムのメインである方の「展覧会の絵」がアップされていないようなのです。

そんな馬鹿なと思って、何度もチェックしたのですが、やはり未だにアップしていないようです。

そして、ついでにもう一つ気づいたのは、スタジオ録音したドビュッシーの「海」も未紹介ですし、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲や「亡き王女のためのパヴァーヌ」も紹介し忘れているようです。

この感じでは、自分ではとっくにアップしてあるつもりでも、実際はアップされていないという音源はまだまだありそうです。(^^;

と言うことで、今回はとにかくリャードフよりは「展覧会の絵」の欠落を埋める方が先だと思いますから、そちらから紹介します。

実は、この間カラヤンの「白鳥の湖」を紹介したときに「なるほどね!」というコメントをいただきました。

ベルリンフィル時代以前のカラヤンの音楽からはカラヤンのある意味、体臭のようなものが感じられましたが、ベルリンフィル時代以降のカラヤンの音楽はカラヤン自身の体臭を消し香水プンプンという感じがします。

この言い方に倣うならば、意外に思われるかもしれませんが、このセルの「展覧会の絵」からはある種の「体臭」のようなものが感じられます。

そして、それはセルの持っている「体臭」と言うよりは、ラヴェル編曲というフィルターがかかっているにもかかわらず伝わってくるムソルグスキーという男の「体臭」です。

私の知人はよくオーケストラの「色」と言うことを言っていて、昨今のオケはアンサンブル的には文句はないけれども「色」がないと言うことをよくこぼしています。しかし、それは「色」と言うよりは「体臭」と言った方がより生々しく感じられますし、今のオケに感じる物足りなさをより上手く言い表しているような気がします。

確かに無味無臭で無色透明な響きでアンサンブルを研ぎ澄ました演奏というのは、それはそれで一つの自己主張だと思いますし、それはそれで「凄い!!」と思うことも事実です。

しかし、クラシック音楽と言えどもその本質はエンターテイメントなのですから、何処の演奏会に出かけていってもみんな判で押したように無味無臭、無色透明ではウンザリします。そう考えれば、「香水プンプン」と言われようとも「レガート・カラヤン」の方が魅力的に思える聞き手が多くいることも納得がいきます。

言うまでもないことですが、あの香水の香りというのは極めて高度な職人芸が生み出したものであり、そしてカラヤンがベルリンフィルにまとわせた香水もまた職人芸の為せる技だったのです。

そう言えば、現在ほど「体臭」が嫌われる時代はありません。しかし、それってどこか根本的に何処か間違っているはずです。

そう思えば、作品の本質に深く切り込むことで、そしてその本質を完璧なアンサンブルで表現することで、作曲家の持っている「体臭」を聞き手に伝えることが出来ることをセルはここで証明しています。おそらく、それに貢献しているのはクリーブランド管の管楽器群でしょう。彼らが受け持つソロパートの素晴らしさは言うまでもないのですが、その響きはムソルグスキーという強烈な個性を持った男の体臭を見事に聞き手に伝えてくれます。

と言うことになれば、昨今の蒸留水のような演奏はただただ楽譜をなぞっているだけで、作曲が聞き手に伝えようとしたものに切り込めていないことの証拠なのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)