クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ラヴェル:道化師の朝の歌(管弦楽版)

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1962年3月録音

Ravel:Alborada del gracioso

どうして印象派なんだろう・・・?

特に、これがピアノ作品となると、その違いはよりクリアになるように思います。

ドビュッシーに関してはかつて「ドビュッシーのピアノ音楽に対する最大の貢献は新しい響きを発見したことであり、その最大の価値は音色とリズムにこそあります。」と書いたことがあります。とりとめのない茫洋とした響きはピアノ音楽ではより明確になりますし、まさにその事がどうしてもドビュッシーが好きになれない最大の理由でした。

しかし、ラヴェルのピアノ作品はそう言うドビュッシーのものとは全く違うように聞こえます。

彼のピアノ作品は、極限まで発達したコンサートグランドの性能を使い切っているところにその特質があり、最も魅力的なのは爆発的とも言えるほどの響きの華麗さです。現在のピアニストにとって己のテクニックを誇示し聴衆を熱狂させるのにこれほど適したピースは存在しないでしょう。

確かに、ラヴェル作品の中にもドビュッシーを思わせるような繊細さやたゆたうような響きも存在しますが、それをもって「印象派」という言葉でひとくくりにするのはあまりにも乱暴にすぎると思うのですが、いかがなものでしょうか。

そして、どうも世間では印象派の1番はドビュッシーでラヴェルは2番という位置づけが暗黙の了解のようですから、きっと「おれはもう一流のラヴェルなんだから二流の印象派作曲家なるつもりはない」と怒るんじゃないでしょうか。

さて、本題はピアノの小品集「鏡」です。

彼のピアノ作品を概観してみると、どうも華麗な響きを主体としたラヴェル作品の特質がはっきりと姿を表したのがこのピアノの小品集「鏡」あたりからのように思えます。彼自身も「私の和声的進展の中でもかなり大きな変化を示した」と述べているように、今までの作品とは一線を画すほどの華やかさにあふれています。

その分、演奏する側にとってはかなりの困難を強いられる作品であることも事実です。

なお、この小品集の標題である「鏡」に関しては、何故にこのような標題となったのかはラヴェル自身が何も語っていません。ラヴェルがのぞき込んだ鏡に映っていた風景という解釈もあるようですが、それにしては意味不明なタイトルがついている作品もあります。

ちなみに、5つの小品には以下のようなタイトルが付けられています。

- 第1曲 蛾(Noctuelles)

- 第2曲 悲しげな鳥たち(Oiseaux tristes)

- 第3曲 海原の小舟(Une barque sur l'ocean)

- 第4曲 道化師の朝の歌(Alborada del gracioso)

- 第5曲 鐘の谷(La vallee des cloches)

小品集ですから、基本的にはこの5つをまとめて演奏する必要はないようで、コンサートでもこれらの作品が単独で演奏される機会の方が多いようです。

特に第4曲「道化師の朝の歌」は有名で、オーケストラ編曲もされて多くの人に親しまれています。

デトロイト響と言うアメリカ的なものと、彼の中にあるフランス的なものとが絶妙なバランスで共存している

パレーという人の経歴を調べてみると録音活動の中心がデトロイト響だったために、ともすればアメリカの指揮者と誤解される事が多いようです。

しかし、彼は生まれも育ちもフランスであり、さらには、アメリカで長く活動しながら最後までほとんど英語を話せなかったという(^^;生粋のフランス人です。

ただし、そう言う誤解を招く要素は彼自身の演奏の中にも存在しました。

それは、パレーと言えば真っ先に思い浮かぶシューマンの交響曲における、あの強めのアタックと目を見張るような快速テンポによる攻撃的な音楽づくりです。

あれは、疑いもなく即物主義全盛のアメリカにおける典型的な音楽のスタイルでした。

今から思えば、あれはアメリカという社会に身を添わせていくための、随分と無理をしたスタイルだったのかも知れません。

その証拠に、取り上げる作品がラヴェルやドビュッシーなどのフランスものになると、「これぞ私の音楽」という雰囲気で実に楽しげに振る舞いはじめるからです。

ただし、そうはいってもフランスの指揮者がフランスのオケを指揮したときのように、粋な雰囲気は伝わってくるのだけれど中で何をやっているのか曖昧でよく分からないという音楽にはなっていません。

それはもうきわめて精細極まる音づくりです。

音と映像の違いはあるのですが、最近何かと話題になっている4Kとか8Kとか言われる超精細な世界がこの時代から既に存在していたのかと感心させられるほどです。

しかし、そこにはシューマンのような攻撃的な姿は全くありません。

そう言えば、パレーという人は1962年にデトロイト響の音楽監督を退いてからも元気に客演活動を続けるのですが、残念ながら目立つような録音活動は行っていません。

晩年のパレーはフランスのオケを中心に悠々自適で客演活動を続けたのですが、演奏も録音も冴えないものになっています。

やはり、デトロイト響と言うアメリカ的なものと、彼の中にあるフランス的なものとが絶妙なバランスで共存していてこそ彼の音楽は輝きをはなったのかも知れません。

そう言う意味では、この一連のラヴェルの録音こそはその最上の収穫の一つかも知れません。

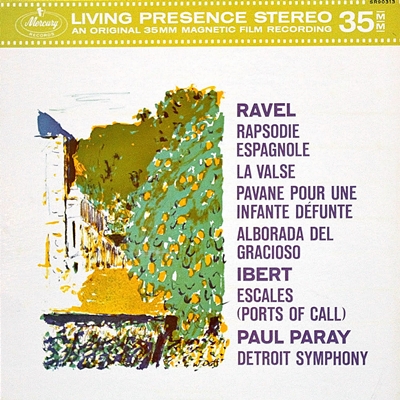

なお、この中で「ラ・ヴァルス」に関しては「TAS Super LP List 2017」の中で最優秀録音盤に該当する「BEST OF THE BUNCH」に選ばれています。

選ばれているレコードは初期盤の「Mercury SR 90313」なのですが、そこに収録されている録音は以下の通りです。

- ラヴェル:スペイン狂詩曲

- ラヴェル:道化師の朝の歌

- ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

- ラヴェル:ラ・ヴァルス

- イベール:寄港地

確かに、言われてみればきわめて複雑なオーケストレーションが施されているラヴェルの音楽を、まるで超精細なハイヴィジョン画像を見るかの如くにとらえているので聞きごたえは十分です。

そして、そう言う録音の優秀さは、プロコフィエフの「スキタイ組曲」のドラティ盤で感じてしまったような「虚しさ」とも無縁なので何の留保条件をつける必要もありません。

もちろん、録音が優秀なのは「ラ・ヴァルス」だけでなく、それ以外にものもきわめて優秀な録音です。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」の冒頭のホルンの響きなどは極上と言っていいでしょう。「道化師の朝の歌」における飛び跳ねるような打楽器の燦めきも見事なものです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)