クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

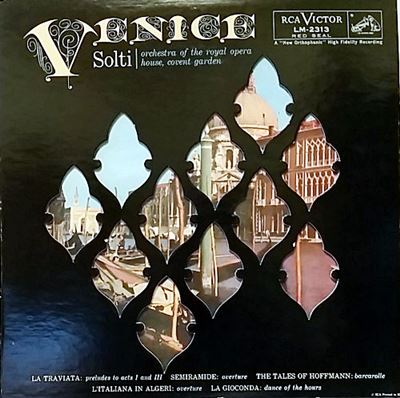

ポンキエッリ:ラ・ジョコンダより時の踊り

ゲオルク・ショルティ指揮 コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音

Ponchielli:La Gioconda Danza delle ore

ダメージケアのシャンプーが思い浮かぶ・・・?

ダチョウが転ぶシーンやワニがカバに飛びつくシーンにこの作品の中の「昼の時の踊り」が使われています。

でも、昨今はダメージケアのシャンプーのCMが思い浮かぶ人の方が多いかもしれません。(小柳ゆきの「Lovin'you」)

この作品は、もともとはオペラ「ラ・ジョコンダ」の中でのバレエシーンで使われたものです。

ただし、このバレエシーンというのは聴衆を飽きさせないために途中で挿入することがお約束として義務づけられていたものなので、物語の進行とは全く関係なく挿入されていました。

ですから、こういう形でこの部分だけを抜き出してもなんの不都合もありません。

と言うか、オペラの内容はこの作品にただようかわいい雰囲気とは似てもにつかない昼メロ顔負けのドロドロ愛憎劇なのです。

「ラ・ジョコンダ」は今でも時々上演される作品ですし、録音も数多く残されていますから、決して忘れ去られた作品ではありません。

ですから、昼メロ大好きな方なら一度は本家のオペラも聴いてみても面白いかもしれませんが、そうでない人はこの作品だけにとどめておいた方がいいかもしれません。

恐るべし、ハンガリーの猛獣

コヴェント・ガーデンの歌劇場の歴史を振り返ってみると、初代の音楽監督は1946年に就任したカール・ランクルでした。しかしながら、歌劇場の歴史は18世紀初頭まで遡るのですから、その間はどうしていたんだという疑問が脳裏をよぎります。ちなみに、ウィーンの歌劇場などは建物が完成したのは1869年なのですが、その翌年にはヨハン・ヘルベック が初代の音楽監督に就任しています。

実はこの違いこそが、このイギリスの歌劇場の性格を決定しています。それは、歌劇場と言えば、そこには専属のオーケストラやバレエ団などが存在しているのが普通なのですが、イギリスの歌劇場にはそう言う普通の体制が存在していなかったのです。

つまりは、歌劇場という「箱」は存在しているのですが、そこでオペラを上演するのは「興行主」達であって、彼らは自らの「興業」のたびに必要なオーケストラや歌手、そして必要とあればバレエ団などを調達していたのです。

当然の事ながら、その様なシステムでは演奏のクオリティが上がるはずもなく、さらには聴衆に分かりやすいように英語で歌唱するという習慣も長く存在し続けました。

ですから、1946年にカール・ランクルが音楽監督に就任したのは、そう言う「箱」だけの存在だった「歌劇場」が、ようやくにして専属のオーケストラや歌手などを抱えるようになったことを意味するのです。

ところが、この初代の音楽監督はワーグナーの楽劇の上演においてアンサンブルや演出をうまくまとめられないとして馘首になると言う体たらくだったのです。

そして、その後は音楽監督不在の状態が続き、1955年にラファエル・クーベリックが2代目の監督に就任するのですが、それも58年には辞任してしまってまたまた監督不在の状態になるのです。

そんなコヴェント・ガーデンの歌劇場に3代目の音楽監督として乗り込んできたのがショルティだったのです。

コヴェント・ガーデンの歌劇場というのは、仲良く和気藹々と音楽をすることをモットーとしていましたから、そんなところにハンガリー出身の猛獣のような指揮者がやってくると言うことで恐慌状態に陥ります。

そして、その次に彼らが行ったことは陰に日向に、ありとあらゆる手段を使ってこの猛獣を追い出すことでした。

しかしながら、そう言う抵抗がどういう結果をもたらすかは、例えばパリのコンセルヴァトワールのオケがどういう目に遭わされたかを思い出せば容易に想像が付こうかというものです。

ショルティはこのアマチュア気分の抜けないこの仲良し集団にシステム化されたプロフェッショナル意識を注入しました。

彼らが自らの音楽監督として「ルドルフ・ケンペ」の名前を叫んでも、この猛獣は一切気にすることなく改革の大鉈を振るい続けるのです。

当然の事ながら、実力の伴わないイギリス人歌手達が英語で歌唱するというような「愚かしい伝統」は一掃され、世界中から一流の歌手が招かれるようになりました。

オーケストラの水準もこの猛獣の恐怖によってめざましい進歩を見せるようになり、瞬く間に世界の二流、三流の歌劇場に過ぎなかったこのオペラ・ハウスを世界のトップクラスに肩を並べる存在へと成長させていったのです。

アマチュアの仲良し集団ならば和気藹々とやっていればいいのでしょうが、プロがプロとしての相応しい姿に変身するためには猛獣が必要なのです。

ただし、組織の中において、誰からも歓迎されない骨の折れる仕事をやり遂げることが出来る人は滅多にいないのです。

この1958年に録音された「オペラからの名曲集」は、そんなぬるま湯につかっていたオーケストラが始めて猛獣と相まみえた瞬間を切り取ったものです。

驚くことに、そこにはそんな緩い雰囲気は微塵も存在していないのです。

恐るべし、ハンガリーの猛獣!!

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)