クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ワーグナー:「タンホイザー」序曲&第1幕より「バッカナール」「ヴェヌスベルクの音楽」

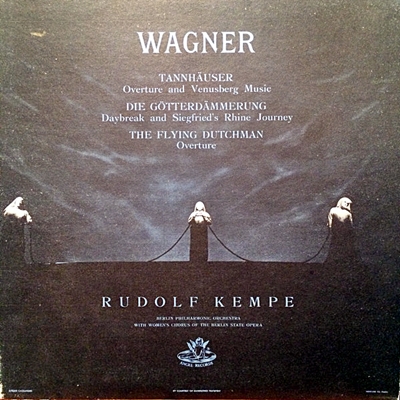

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団 1956年11月30日&12月5日録音

Wagner:Tannhauser Overture

Wagner:Tannhauser Act1 [Bacchanal]

Wagner:Tannhauser Act1 [Venusberg Music]

男の身勝手

誰かが似たようなことを書いていたような気がするのですが、このお話を現代風に翻案してみればこんな風になります。

『都会に出て行って風俗のお店通いに狂ってしまった男とそんなアホ男を田舎でひたすら待ちわびる純情な娘、そしてそんな娘に密かに心を寄せる堅気の田舎青年・・・というのが基本的な人間関係です。

この男、一度は改心したかのように見えて田舎に戻ってきます。ところが、村の祭りで例の堅気の青年が「徳」だの「愛」だのとほざくのを聞いて心底うんざりしてしまって、「やっぱり町の風俗の姉ちゃんが一番だ!」なんどと叫んでしまいます。

驚いたのは村の衆であり、とりわけその純情娘の親や親戚から総スカンを食って再び村にはおれなくなってしまいます。

しかし、それでも世間知らずの純情娘はそのアホ男のことが忘れられず、必死で彼のことをとりなします。

仕方がないので、一族の連中は、「そんならハローワークに言ってまともな仕事について堅気の生活をするなら許してやる。(ローマ法王の許しを得るなら許してやる)」といいます。

男は仕方なくハローワークに通うのですが(ローマ巡礼)、基本的に考えが甘いので上手く職を得ることなど出来るはずもなく「世間の連中はどうせ俺のことなんか何も分かってくれないんだ!やっぱり俺には風俗の姉ちゃんが一番だ!!」と叫んで男は再び都会に出て行こうとします。

ところが、嫌と言うほど裏切り続けられたにもかかわらず、その純情娘はそれでもアホ男のことを忘れられず、最後は自分の命を投げ出して彼を救ってくれるのです。

さすがのアホ男もその娘の献身的な愛のおかげでようやくにして目覚め、おまけに、世間の人もその娘の心を思ってアホ男を許します。』

・・・という、男の身勝手を絵に描いたようなお話です。

あらためて指摘するまでもないことですが、このアホ男とは疑いもなくワーグナー自身のことです。

彼は己のアホさ加減と身勝手さを嫌と言うほど知っていました。

でも、そんなあほうな自分でもいつか命をかけてでも愛して救ってくれる純情な女性が現れることを本気で信じていたのもワーグナーという男でした。

「伝統」という豊かな土壌の中にしっかりと根を張った「立派な」ワーグナー

ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。

ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。

- 「さまよえるオランダ人」序曲

- 「タンホイザー」序曲

- 「タンホイザー」第1幕よりバッカナール

- 「タンホイザー」第1幕よりヴェヌスベルクの音楽

- 「神々の黄昏」より「夜明け」

- 「神々の黄昏」より「ジークフリートのラインへの旅」

そして、58年のウィーンフィルとの録音は以下のようになっています。

- 「ローエングリン」第1幕への「前奏曲」

- 「パルシファル」第1幕への「前奏曲」

- 「パルシファル」より「聖金曜日の音楽」

- 「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」

そして、そのどれもが「伝統」という豊かな土壌の中にしっかりと根を張った「立派な」ワーグナーなのです。

ただし、そう書くと誤解を招くかもしれません。

なぜならば、「伝統」に根を張った「立派な」ワーグナーなどと言えば、さぞや巨大な音楽が立ちあらわれるのかと勘違いされそうだからです。

聞けばすぐに分かることですが、ケンペのワーグナーには人を驚かすような「巨大」さはありません。それ故に、人によってはこれを特徴に乏しい音楽として物足りなさを覚える人がいるかもしれません。

ここで演奏される序曲や前奏曲ならば、そのまま幕が開いてオペラが始まっても何の違和感も感じません。

例えばフルトヴェングラーなんかだと、そこまでぶち切れるように前奏曲を演奏したのでは、この後幕が開いて最後まで持つのかと心配になってしまったりするのですが、ケンペにはそんな心配は微塵もありません。

つまりは、私が「伝統」に根を張った「立派な」ワーグナーといったのは、おそらくはヨーロッパの各地で日常的に演奏されているであろう「ワーグナー」のもっとも常識的な、しかしながらもっとも「上質な姿」がそこにあるということなのです。

「伝統」というものはマーラーが語ったように「怠惰の別名」であるかもしれませんし、それ故にその「怠惰」を乗りこえるためには新しい「潮流」が生まれてくる事が絶対に必要です。

しかし、その「新しい潮流」が本物となるためには「伝統」という壁を乗りこえていく必要があります。

言葉をかえれば壁となりうるだけの「伝統」が厳然と存在してこそ「新しい潮流」は本物となりうるのです。つまりは、パラドックスのように聞こえるかもしれませんが、新しいものを拒み続ける「伝統の守護者」が必要なのです。

ただし、ケンペには「守護者」などと言う思いはなかったでしょう。

彼はごく自然に、伝統という世界の中で自由に呼吸をして、自由に音楽をやっていただけだと思うのですが、それが結果して伝統の守護者となっていたのです。

長らく音楽監督が不在であったコヴェントガーデンの歌劇場が61年にショルティを招こうとしたときに、多くの人から異論が出されました。

そして、その異論を唱えた人たちが希望したのがケンペでした。

もちろん、病弱であったケンペがそんな骨の折れる仕事を引き受けるはずもなかったのですが、つまりは、ケンペとはそういう存在だったのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)