クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

コダーイ:「ガランタ舞曲」

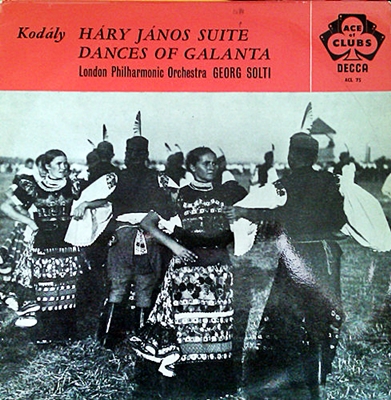

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 1952年11月録音

Kodaly:Dances of Galanta

民族の舞曲を古典的な枠組みの中で再構成した音楽

前者の「マロシュセーク舞曲」はピアノ作品として創作され、その後管弦楽曲に編曲されました。ピアノ版は1927年、管弦楽版は1930年に完成し、その管弦楽版はドホナーニ指揮によるブダペスト・フィルで初演されました。

この作品に「マロシュセーク」の名前が与えられたのは、古い民族舞曲がたくさん残っていたトランシルヴァニア地方の一地区である「マロシュセーク」に由来します。全体としては3つのエピソードとコーダから成り立ったロンドであり、作品全体として厳密な構成をもった音楽ではありません。

少しばかり張り詰めたリズムをもった第1のエピソード、豊かな装飾性にあふれた第2のエピソード(これは即興的な民族的リコーダーの旋律を移植したと言われています)、そして3つめのエピソードではダンスの勢いが増していくようであり、最後のコーダではまさに猛進していくような舞曲で華々しく音楽は閉じられます。

それと比べると、「ガランタ舞曲」の方はもう少し厳密な構成をもちます。

大まかに見れば二つのエピソードからなるロンドとみることが出来るのでしょうが、その構成はかなり自由であり、マロシュセーク舞曲のように幾つかのエピソードがつなぎ合わされたような雰囲気とはかなり異なります。

特にコーダの最後は今までの逡巡を立ちきるような力強さで音楽は跳躍し、無調のままで音楽は閉じられます。

おそらくそれは、この作品がブダペスト・フィルの創立80周年を記念する作品として作曲されたことが影響しているのでしょう。

「マロシュセーク舞曲」から3年後の1933年に作曲され、初演は同じくドホナーニ指揮によるブダペストフィルによって1933年に行われました。

ガランタはコダーイが幼少期を過ごした地方であり、その地方の音楽は彼の幼い頃の記憶を呼び覚ますものだったようです。

この舞曲の素材は1800年代にウィーンで出版された「ガランタ・ジプシー舞曲集」からとられていて、コダーイはその素材をもとにして「ヴェルプンコシュ音楽」として仕立て直しました。

「ヴェルプンコシュ音楽」とは「ハーリ・ヤーノシュ」組曲の「間奏曲」でも採用された音楽形式なのですが、18世紀のハンガリーで新兵募集のために使われた兵士のための舞曲でした。

そのためか、この音楽には誇り高い雰囲気だけでなく、どこかもの悲しげな雰囲気をもっています。

剣と拍車をつけた完全武装の制服で踊られた舞曲であり、基本的にはラッスーと呼ばれる緩やかな部分と、フリッシュという快速な舞曲で出来ていました。

コダーイはきわめてシンプルなジプシーの舞曲を素材とし、それに「ヴェルプンコシュ音楽」という華やかさと哀愁の入りまじった衣をつけたのです。

そして、それを緊密な構成と見事なオーケストレーションによって祝典に相応しい華やかな音楽に仕立て上げたのはコダーイならではの腕前でした。

与えられた仕事に対して期待された以上の結果を残すことでキャリを積み上げてきた

ショルティの初期録音をポチポチとアップしているのですが、意外とたくさんの方からメールをいただいています。

特に多いのがロンドン響と録音したマーラーの交響曲をアップしてほしいというものです。

それから、彼の初期録音への懐かしい思い出なども色々といただいています。

ショルティという人は世界的には非常に高い評価を得ているのですが、何故か日本での評判は芳しくない人です。

彼が残した膨大な録音の殆どは完成度の高いものばかりなので、不思議と言えば不思議な話なのですが、やはり偉い先生が駄目だと言えば駄目になってしまう典型なのかとも思ったりします。

指輪の全曲録音にしても、その演奏と録音の素晴らしさは認めながらも、指揮者がショルティでなければもっとよかったなんて言われちゃいますからね。

しかし、カルショーの証言を待つまでもなく、あのようなとんでもない忍耐を強いられるようなプロジェクトはショルティのような男でなければ成し遂げられなかった事は事実なのです。

そんなわけで、一度じっくりと、ショルティの業績を録音を通して追いかけてみようかと考えた次第なのです。

確かに、一人の音楽家を時系列に沿ってじっくりと聞いてみるといろいろなことが見えてくることも事実なのです。

と言うわけで、いきなりロンドン響とのマーラー録音にジャンプするようなことはせずに、ショルティが歩んだ道のりを時系列に沿って追いかけてみたいと思っています。

ショルティの初期録音を眺めていると、同郷のバルトークやコダーイの録音が多いことに気づきます。

世界的名声を得た音楽家ならばレーベルと契約を結ぶときに、自分が録音したい作品をその契約の中に入れ込むことも可能です。

例えば、ビルギット・ニルソンなどはDeccaと専属契約を結ぶときの条件として「トリスタンとイゾルデ」を録音することを必須条件としていました。

有り体に言えば、「トリスタンとイゾルデ」を録音してくれるならアンタの所と契約してやってもいいわよ、と言うことです。

しかし、これから売り出そうかというようなぺーぺーの音楽家ならば、レーベルが指定する作品を黙々とこなしていくしかありません。使ってもらえるだけありがたいと言うことです。

そして、そこにはレーベルとしてカタログの内容をバランスよく整えていくために、その音楽家の適正なども見定めながら録音すべき作品を決めていくわけです。

カルショーはDeccaにはその様なポリシーは全くなかったと嘆いていますが、それでも、ショルティの立ち位置を考えればバルトークやコダーイの作品が回ってくるのは、当然と言えば当然なのかもしれません。

しかし、ショルティはバルトークの「舞踏組曲」に関しては強い思い入れがあったようです。

1980年にロンドン・フィルと来日したときのプログラムにも入れていましたし、シカゴ響とも録音しています。

そして、そう言う思い入れがあったことを証明するかのように、この1952年にロンドン・フィルと録音した「舞踏組曲」も素晴らしい演奏に仕上がっています。

このようなリズムの切れ味、凄みで勝負するような作品になるとショルティはその持ち味を遺憾なく発揮します。

さらに驚くのは、完璧と言っていいほどのバランスでオケを鳴らしていることです。

言うまでもないことですが、この時代の録音は楽器の音量バランスを編集によって調整するなどと言うことは出来ません。

まさに、録音会場で鳴り響いているバランスが全てです。

ところが、そのバランスがマルチ・マイク録音によって徹底的に編集が加えられたバランスと較べても遜色がないというのは、ショルティの並々ならぬオケに対する統率力がうかがわれます。

ただし、同時に録音された「ガランタ舞曲」は「舞踏組曲」のようなリズムで勝負するのではなくて「歌で泣かせる」音楽ですから、もう少し「情」がほしいと思ったりもします。

しかし、そこでもオケのバランスは完璧であり、その透明感に満ちた響きは十分に魅力的です。

なるほど、無名の指揮者というのは、こうして与えられた仕事に対して期待された以上の結果を返すことでキャリを積み上げていくものだと感心させられる録音です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)