クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

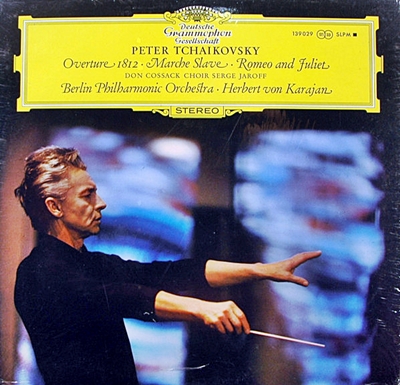

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年10月13日録音

Tchaikovsky:Romeo and Juliet, TH 42

音楽によって一編の戯曲を堪能できる

おそらく、その理由は「分かりやすさ」でしょう。

「ロミオとジュリエット」は誰もが知っている悲劇の物語だけです。その、誰もが知っている物語をものの見事に音楽で表現しきったのがこの作品です。

冒頭の教会音楽を思わせるようなメロディは修道僧ロレンスを表現しています。しかし、その静かな音楽はシンバルの強打とシンコペーションを活用した音楽によって、場面は一転して皇帝派のモンタギュー家と教皇派のキャピュレット家との血で血を洗う抗争が表現されます。音楽がもつれ合い、そのもつれが次々と積み重なっていくことによって両家の深刻な対立が見事に描き出されていきます。

このあたりの手際は実に見事です。

そして、このもつれ合いが一段落すると、それに変わってロミオとジュリエットの愛の調べが流れてきます。

この二つが作品の基本でして、やがて展開部にはいるとこの二つの主題が交差していきます。そして、ヴァイオリンが壮麗に愛の調べを奏するのですが、それも一瞬にして葛藤のテーマが断ち切ってしまいそのまま終結部へとむかってなだれ込んでいくような風情となります。

しかし、その葛藤もティンパニーの一撃で沈黙させられ、人々は取り返しのつかない悲劇が起こったことを知らされます。

音楽は今までの葛藤の騒がしさから一転して静けさの中に沈み込み、ロミオとジュリエットの愛のテーマが切れ切れに聞こえてきます。そして、やがてその愛のテーマは木管群によって美しく奏され、ハープのアルペッジョによって二人の魂は天上へと登っていくことを暗示して静かに曲は閉じられます。

要は、葛藤のテーマと愛のテーマさえつかんでしまえば、そして「ロミオとジュリエット」のあらすじを知っていれば、まさに音楽によって一編の戯曲を堪能できるのです。

実にもって、これぞ「標題音楽」とも言うべき分かりやすい作品です。

ベルリンフィルの鬼のような合奏能力を誇示するには十分すぎる録音

カラヤンはいつものように1966年の夏もサンモリッツで夏のバカンスを過ごし、それを8月23日で切り上げた後はすぐにワーグナーの「ワルキューレ」という大物の録音に取り組んでいます。

そして、その録音も9月中に目処をつけると、10月からはチャイコフスキーの録音を開始します。

- 弦楽セレナーデ ハ長調作品48:1966年10月6日

- 交響曲第4番ヘ短調作品36:1966年10月7、8、15日

- 幻想序曲「ロメオとジュリエット」:1966年10月12日

- 序曲「1812年」作品49:1966年10月12日(12月29日)

- スラヴ行進曲作品31:1966年10月13日

- イタリア奇想曲作品45:1966年10月13日

- バレエ「くるみ割り人形」組曲作品71a:1966年10月13日(12月26日)

これらは既にフィルハーモニア管やウィーンフィルとの間で録音している作品ばかりです。

そう言うチャイコフスキーの作品をこの時期にまとめて録音するというのは、漸くにして満足のいくレベルにまで育て上げたベルリンフィルという楽器の性能を思う存分発揮してみたかったのでしょう。

もちろん、こういう作品は「売れ筋」ですからレーベル側からの要望もあったことでしょう。

そして、カラヤンはそう言う要望をはるかに上回るクオリティで演奏し、録音してみせたのです。

なお、何曲かは12月に少し録りなおしているのですが、それはこの直前の8月から9月にかけて録音したワルキューレを年末に録りなおしているので、その流れの中で不備を感じる部分を手直ししたのでしょう。

それにしてもカラヤンという男は実に周到な準備を行う男であり、こういう一見すれば無味乾燥な録音クレジットの背後から、彼が一貫して隠そうとしてきた「努力」の後がにじみ出てきます。

おそらく、彼はサンモリッツで夏の休暇を優雅に過ごしているようにみせながら、その影で秋からの録音の準備を周到に行っていたはずです。

例えば序曲「1812年」にドン・コサック合唱団を使った「合唱」を導入することなどは、その場の思いつきで出来ようはずがありません。

とは言え、これらの録音は、それ以前にウィーンフィルなどを使って録音したレコードに対して圧倒的な優位性を主張できるものでないことも事実です。ただし、それはこの一連の録音がつまらないというのではなくて、既に録音されたウィーンフィルやフィルハーモニア管との録音の完成度が極めて高かった事の裏返しなのです。

どなたかが指摘されていたのですが、カラヤンという男はレコードカタログのトップに「カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」の録音が掲載されていなければ我慢できない人だったようです。ですから、こうして周到に準備を行って手際よく仕事をこなしていかなければ、その「野望」を実現する事は不可能だったのです。

しかし、そう言う「野望」に基づく周到な録音というのは、悪くすれば「ルーティンワーク」に陥ってしまう危険性を内包しています。

あくまでも私見ですが、最後に録音されたであろう「くるみ割り人形」の組曲ではそう言う雰囲気が漂っているような気がします。

とは言え、全体としてみれば見事なまでに完成度の高い演奏であり、ベルリンフィルの素晴らしい合奏能力を誇示するには十分すぎる録音です。

そして、50年以上が経過した今という時代から眺めてみてもその事を痛感するのですから、この演奏と録音を60年代という同時代に体験すれば、多くの人は打ちのめされるような驚きを感じたはずです。

音楽作品に対する評価というのは「音楽史」の流れの中で為されるのが常識です。

例えば、モーツァルトのピアノ作品に対して、「僅か5オクターブの音域の中で完結してるこぢんまりとしたつまらぬ音楽だ」と言えばそれはもう「阿保」です。

しかし、「演奏」という行為に関しては「演奏史」のようなものを念頭に置いて論じるという意識は希薄でした。

それは、演奏というものが作品のように「形」として残らないからでした。

それが、辛うじて「形」として残るようになったのは「録音」という技術が発明されたからなのですが、それも「歴史」を語れるほどの積み重ねを持つには至っていませんでした。

しかしながら、古い歴史的録音を漁っていて気がつくのは、1930年代以降の録音であれば、そこから十分に「演奏」の「形」を判断できるクオリティを持っていると言うことです。そして、この意見に同意してもらえるならば、あと10年もすれば「演奏」という行為にも「録音」という技術によって1世紀の積み重ねが実現することになります。

そして、100年という時間の積み重ねは、そこに「歴史」を見るには十分な厚みだと言えます。

オーケストラを徹底的に鍛え上げ、その結果としての合奏能力の凄みを前面に押し立てた演奏というのは、今という時代からそれを眺めるのと、60年代という同時代において眺めるのとでは、その衝撃の大きさは全く違ったはずなのです。

ですから、このような録音を取り上げて、上手いことは上手いけれども、今ならばこれくらい演奏できるオケは幾つかあるよね・・・等という言い方は「演奏史」を無視した物言いだと言われる時代が来るべきなのかも知れません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)