クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

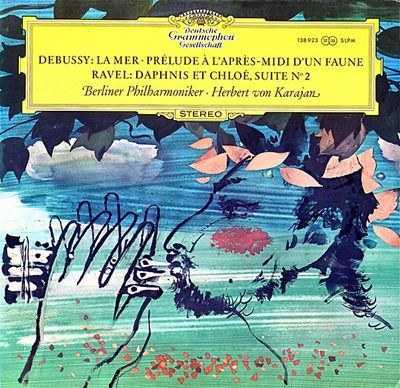

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1964年3月11日録音

Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune

苦手なドビュッシーの中でこれだけは大好きでした。

しかし、そんな中で、なぜかこの「牧神の午後への前奏曲」だけは若い頃から大好きでした。

何とも言えない「カッタルーイ」雰囲気がぬるま湯に浸かっているような気分の良さを与えてくれるのです。言葉をかえれば、いつもはつかまえどころがないと感じるあの茫漠たる雰囲気が、この作品でははぐれ雲になって漂っているような心地よさとして体に染みこんでくるのです。

我ながら、実に不思議な話です。

何故だろう?と自分の心の中を探ってみて、ふと気づいたのは、響きは「茫漠」としていても、音楽全体の構成はそれなりに筋が通っているように聞こえることです。響きも茫漠、形式も茫漠ではつかまえどころがないのですが、この作品では茫漠たる響きで夢のような世界を語っているという「形式感」を感じ取れる事に気づかされました。

それは、この作品がロマン派の音楽から離陸する分岐点に位置していることが大きな理由なのでしょう。

牧神以前、以後とよく言われるように、この作品はロマン派に別れを告げて、20世紀の新しい音楽世界を切り開いた作品として位置づけられます。そして、それ故に冒頭のフルートの響きに代表されるような「革新性」に話が集中するのですが、逆から見れば、まだまだロマン派のしっぽが切れていないと言うことも言えます。そして、その切れていないしっぽの故に、ドビュッシーが苦手な人間にもこの作品を素直に受け入れられる素地になっているのかもしれません。それは、調性のある音楽に安心感を感じる古い人間にとっての「碇」みたいなものだったのかもしれません。

後期ロマン派の音楽であるかのような濃厚さをまとわせている

このあたりからのカラヤンの録音について何かを語ろうとすれば、結局は同じ事を何度も繰り返すことになります。

ベルリンフィルの機能美を最大限に生かして、この上もなく美しい音楽に仕上がっていることは認めざるを得ません。その音楽がベートーベンであれ、ドビュッシーであれ、新しい時代を切り開くために傾注されたであろう「あれこれの蘊蓄」よりも、まずは音楽は美しくなければいけないという美学が見事なまでに貫かれています。

ですから、以下述べることは、そう言う美学に対する批判とはなり得ないものなのですが、「あとは聞いてもらえばいいかと思います」と放り出すわわけにもいかないので(^^;、簡単に触れておきます。

言うまでもないことですが、ドビュッシーの新しさは膨張の果てに行き詰まりをみせた機能和声の限界を打ち破ろうとしたことにあります。

ただし、こういう言い方は何も言っていないのと同じで、おそらくはこの言葉からイメージされる音楽の姿は受け取る人によってかなりの違いがあるはずです。

ですから、蛇足だとは思うのですが、もう少し私なりの言葉で具体的に説明します。

後期ロマン派の行き止まりに位置するのはワーグナーであり、マーラーであり、さらには無調に転ずる前のシェーンベルクでしょう。

彼らの音楽がつくり出す響きの美しさは、疑いもなく形而下的な美しさであり、それはどこまで行っても地上の世界に引き留められています。そして、地上の世界での美とは結局は足し算の論理とならざるを得ず、結果として装飾はより過剰にり、その美はますますグロテスクなものになっていきます。

つまりは「厚化粧」と言うことです。

おそらく、後期ロマン派の行き詰まりというのは、これ以上に塗りたくることが出来ないまでに化粧が厚くなったと言うことです。

ならば、そんな厚化粧をやめればいいと言うことになるのですが、そうやって化粧をはがしてしまうと、そこに出てくる顔はどれもこれも昔に流行った化粧ばかりです。

そして、そんな昔流行った化粧には戻れないとなれば、結局はつなぎ止められた地上との絆を断ち切るしかないなのです。

そして、それを断ちきってみせたのがシェーンベルクであり、ドビュッシーだったわけです。

ただし、その断ちきり方は随分違いました。

シェーンベルクはしがらみを断ちきって、化粧などとは無縁な「無調」という非情の世界の中に音楽の響きを閉じこめました。

それに対して、ドビュッシーは、おそらく形而下的な美しさを断ちきったかわりに、形而上的な美しさで音楽を彩ることも可能なことを示したのです。つまりは、厚化粧ではない別の化粧の仕方があることを示してみせたのです。

それはグロテスクな厚化粧の響きではなくて、今まで誰も耳にしたことがなかったような、ありふれた言い方を許してもらえるならば「天国的な響き」で音楽を彩ってみせたのです。

しかし、その響きを本当に実現できている演奏家は殆どいないのではないかという気がします。

私は長い間ドビュッシーの音楽が苦手でした。

しかし、それは、もしかしたら(^^;、ほんとどの演奏家がドビュッシーの望んだ響きを実現できていなかったためではないかと勘ぐるようになってきました。

結局、彼らの大部分が提供してくれる響きの大部分は、形而上的に見えながら、その実態は地上に引き留められた形而下的な響きに水を混ぜて薄めただけと言うことが多いのです。

さらにもっと恐いことを書けば、ドビュッシーの天国的な美しさは「録音」という媒体を通してではなかなか実現できないのではないかという気もしています。

とある演奏会で、見事な「牧神の午後の前奏曲」を聞かせてもらったときに、ふとそんな考えがよぎったりもしました。

それに対してカラヤンのドビュッシーはそう言う機能和声に関する蘊蓄などと言う些末なことは脇において、後期ロマン派の音楽であるかのような濃厚さをまとわせています。

しかしながら、ドビュッシー風を気取ったまがい物の演奏を聞かされるよりは、このカラヤンのように、たとえドビュッシーであれ、それを形而下的な美しい響きで、つまりはこってりとした厚化粧で「美しく」仕上げて何の不都合があるんだという開き直りの方がかえって気持ちがいいのかもしれません。

ですから、これはドビュッシーの音楽ではないと批判するのはいとも容易いのですが、カラヤンは最初からその様な音楽を提供しようとも考えていないのは明らかですから、最初に述べたようにそれはカラヤン美学への批判にはならないのです。

この「美しい」響きによってドビュッシーの音楽がこの上もなく「美しく」実現している時点で、カラヤンの狙いは十全に実現しているのです。

ですから、聞き手になし得ることは、「これが好きか嫌いか」の二択だけなのです。

そして、いつも言っていることですが、その二択に対して聞き手の大部分が「好きだ」と答えることで、いわゆる専門家筋のその様な批判はただの言いがかりに転じてしまうのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)