クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:幻想的交響詩「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32

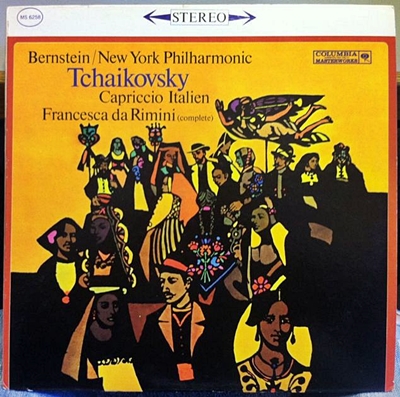

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1960年10月31日録音

Tchaikovsky:Francesca da Rimini Op.32

あらゆる音楽は表題的である

何故ならば、フランチェスカの物語は、チャイコフスキーが終生愛したテーマ、「宿命に逆らい、真実の愛を求めて闘う人間」にジャスト・フィットする物語だったからえす。

ラヴェンナの領主グイド・ダ・ポレンタ家の美しい姫フランチェスカは、父親の命令によってリミニの領主ジョヴァンニのもとに嫁がされることになります。狙いは長年にわたるポレンタ家とマラテスタ家との争いを終わらせるためでした。

しかし、ジョヴァンニは勇猛な武将ではあったのですが、足が不自由で容姿も醜い男でした、

そんなジョヴァンニを娘のフランチェスカが嫌っていることを知った父親は、ジョヴァンニの弟であり、美青年のパオロを代理人として結婚式を執り行うことにします。

当然のように、フランチェスカとパオロは恋に落ち、フランチェスカは結婚式翌日の朝まで、自分が騙されたことに気づかなかったのです。

しかし、騙されたことを知りながらフランチェスカはパオロに伴われてジョヴァンニのもとに嫁ぐのですが、その様な危うい関係が長続きするはずもありません。

ジョヴァンニは少しずつ二人の関係を疑うようになり、やがて、フランチェスカとパオロがランスロットとグイネヴィア王妃の物語を読んでいる姿を盗み見して二人が愛し合っていることを悟ります。

そして、不意にパオロはフランチェスカを抱き寄せた姿を見たジョヴァンニは嫉妬に狂い、密会中の二人を殺してしまうのです。

チャイコフスキーはこの物語にインスピレーションを得て、一つの交響詩を生み出します。

導入部で地獄の門をくぐると、続いて「色欲の罪人」が烈風に曝される地獄の情景が描かれます。その烈風の中で漂いながらもかたく抱き合うパウロとフランチェスカの姿も描かれます。

続く第2部では愛し合うフランチェスカとパウロの対話と恍惚、そして愛の高まりが頂点に達したところにジョヴァンニの憎悪と嫉妬が総奏で表現され、最後にそのジョヴァンの一撃が振り下ろされます。

そして、音楽は再び嵐が吹きすさぶ地獄の情景が描かれて音楽は終わりを告げます。

交響詩にしては長すぎるという批判もあったのですが、今では「ロメオとジュリエット」と並んで、チャイコフスキーを代表する交響詩の一つとなっています。

もっとも、チャイコフスキー自身はこの作品のことを「エピソードに刺激された一時的なパトスで書かれた迫力のないつまらない作品」と語っているのですが、こういう物言いもまた、チャイコフスキーのいつもの癖のようなものだと言えます。

灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です

灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です

こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。

バーンスタインが生まれた1918年は第1次世界大戦の終わった年です。

それは、栄光のヨーロッパ、つまりは19世紀的なヨーロッパが終焉を迎えた年なのです。その年に、バーンスタインが生まれたというのは、実に象徴的な出来事だったのかもしれません。

そして、これもよく知られたことですが、バーンスタインはヨーロッパに留学することがなく、その全てをアメリカの地で学んで成功した最初の指揮者だったのです。

彼の中を根っこの部分まで探ってみても、「19世紀的ロマン主義」は欠片も見つからないはずです。

その意味で、彼は己の知性を信じて、本当の意味で楽譜だけをたよりに音楽を作っていった第1世代に属する指揮者だったのです。ですから、この時代の彼の演奏は非常にクリアです。

本当に灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧さがあります。

ただ、困るのは、そうやって抑制的になればなるほど、聞いている側がちっとも面白くないのです。

もっと有り体に言えば、思わず知らず爆発したときの方が聞き手にとってはスリリングであって、逆に抑制的な面が前に出すぎると丁寧な感じしか残らないのです。

そう言えば、カザルスはこんなことを言っていたそうです。

テンポ通りに弾かない術、これは経験から身につけるしかない。楽譜に書かれてあるものを弾かない術も同様だ

この言葉がどれほど広く知れ渡っているのかは分かりませんが、バーンスタイン以後の「原典神聖化」の音楽家たちはどのようにこの言葉を聞くのでしょうか。

おそらく、多くの人が通ることで轍が深くなればなるほど、その轍にそって走ることはどんどん容易くなっていきます。しかし、その轍にそって馬車を走らせることことは安全ではあっても、つまらない行為の連続でしかあり得ませんん。

そして、その深く刻まれた轍を無視して、道を外れて大破しない範疇で自分の進路を進んで行くにはマルケヴィッチのような「強力」が必要なのです。

その「強力」が若きバーンスタインには未だ備わっていないことは明らかです。

そして、己を律してできる限り抑制的に振る舞おうとするバーンスタインに出会うたびに、「原典尊重」が本能として刷り込まれた世代の音楽家がそこから離れていくことの難しさを知らされます。

それはきっと、19世紀的な音楽家が原典を尊重していく以上に難しかったことでしょう。

バーンスタインがこの後マーラー演奏に力を傾注していったのは、自分なりに共感も出来て、さらにはほとんど轍がついていないエリアを探した結果だったのでしょう。

それが実に賢い選択であったことを、おかしな話ですが、こういう「大人しい」演奏を聴くことによって再確認させられます。

おそらく様式的に区分すればマルケヴィッチも若き時代のバーンスタインも、ともに楽譜に忠実なザッハリヒカイトな演奏を行う種族に分類されるのでしょう。

しかし、それが音楽になったときには、マルケヴィッチの演奏からは強烈な自己主張が放射されているのに対して、バーンスタインの演奏からは上品ではあってもどこか取り澄ました表情しか伝わってきません。

そして、こういう若い時代の録音をまとめて聞くことで、ヨーロッパに活動の拠点を移してから著しく主情的な演奏へと傾斜していったことの意味と重みが漸くにして分かるようになった気がするのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)