クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 Sz.116

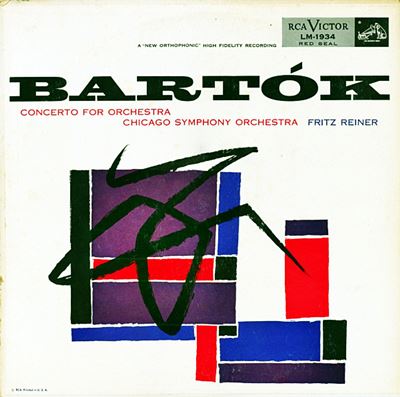

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1955年10月22日録音

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 「序章 」

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 「対の対話 」

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 「エレジー 」

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 「中断された間奏曲 」

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 「フィナーレ 」

ハンガリーの大平原に沈む真っ赤な夕陽

上手いことを言うものです。音楽を言葉で語るというのは難しいものですが、このように、あまりにも上手く言い当てた言葉と出会うとうれしくなってしまいます。そして、この第4曲「中断された間奏曲」もラプソディックな雰囲気を漂わせながらも、同時に何とも言えない苦い遊びとなっています。ユング君はこの音楽にも同じような光景が目に浮かびます。

バルトークが亡命したアメリカはシェーンベルグに代表されるような無調の音楽がもてはやされているときで、民族主義的な彼の音楽は時代遅れの音楽と思われていました。そのため、彼が手にした仕事は生きていくのも精一杯というもので、ヨーロッパ時代の彼の名声を知るものには信じがたいほどの冷遇で、その生活は貧窮を極めました。

そんなバルトークに援助の手をさしのべたのがボストン交響楽団の指揮者だったクーセヴィツキーでした。もちろんお金を援助するのでは、バルトークがそれを拒絶するのは明らかでしたから、作品を依頼するという形で援助の手をさしのべました。

そのおかげで、私たちは20世紀を代表するこの傑作「管弦楽のための協奏曲」を手にすることができました。(クーセヴィツキーに感謝!!)

一般的にアメリカに亡命してから作曲されたバルトークの作品は、ヨーロッパ時代のものと比べればはっきりと一線を画しています。その変化を専門家の中には「後退」ととらえる人もいて、ヨーロッパ時代の作品を持ってバルトークの頂点と主張します。確かにその気持ちは分からないではありませんが、ユング君は分かりやすくて、人の心の琴線にまっすぐ触れてくるようなアメリカ時代の作品が大好きです。

また、その様な変化はアメリカへの亡命で一層はっきりしたものとなってはいますが、亡命直前に書かれた「弦楽四重奏曲第6番」や「弦楽のためのディヴェルティメント」なども、それ以前の作品と比べればある種の分かりやすさを感じます。そして、聞こうとする意志と耳さえあれば、ロマン的な心情さえも十分に聞き取ることもできます。

亡命が一つのきっかけとなったことは確かでしょうが、その様な作品の変化は突然に訪れたものではなく、彼の作品の今までの延長線上にあるような気がするのですが、いかがなものでしょうか。

<追記>

一度アップしてあったのですが、その後作品そのものの著作権が切れていないことが判明したので急遽削除した音源です。ところが、最近調べてみると、なぜか著作権が消滅していることが判明しました。

バルトークに関わる戦時加算の適用はきわめて複雑なようです。(よく分かりません^^;)

でも、無事にこの作品もパブリックドメインの仲間入りをしたようなので、再びアップしておきます。

今もってこの作品のスタンダードとしての位置を失わない演奏

現時点でパブリックドメインとなっているジョージ・セルのステレオ録音をFLACデータベースにアップし終わり、次はライナーだな、という感じでチェックしていて、何とこの録音をリスニングルームにもMP3データベースの方にも上げていないことに気づいた。

いやぁ、思わぬところで大きな「落ち穂」があったものです。

ライナーは戦時中の43年にピッツバーグのオケを使ってこの作品を録音しています。しかし、その時はオケの能力にも起因するのでしょうが、音にするのが精一杯という雰囲気で、この作品が持っているシャープなリズムの冴えというものは全く感じられませんでした。しかし、この55年の録音では、シカゴ交響楽団という優れたオケを手に入れて、まさに自分が理想とするオケコンの世界を描き出しています。

もちろん、これよりも精緻な演奏は今では珍しくありません。カラヤンとBPOやショルティとシカゴ響などのコンビは、おそらくこれが人間の限界かと思われるレベルにまで達しています。そして、この作品はそう言う演奏において「真価」が発揮されることも事実です。

しかし、このライナーとシカゴ響による演奏には、そのような精緻さだけでなく、細かい強弱や表情の付け方などが実にしっくりといっていて、これを一度聞いてしまうと、昨今のハイテクオケのハイテクだけの演奏が実に薄味に聞こえてしまって困ってしまいます。

もちろん、シカゴ響が誇る管楽器群も実に表情豊かに素敵なソロを披露してくれています。

惜しむらくは、ステレオ録音初期と言うこともあって、やや低域の押し出しが控えめで、さらには左右に音場は広がっていてもやや中抜けの雰囲気があるのが残念です。

とは言え、この時代の録音としては驚異的な水準にあることは事実です。

よせられたコメント

2010-11-03:ヨシ様

- ライナー指揮シカゴ響のこの引き締まった豪快な演奏を聴くと

他の演奏が緩くだれて聴こえてしまう。

それだけこの録音が優れていると言うことですね。

2012-12-08:ベラ

- なんとユニークな曲名でしょう。初めて聴くときはそのネーミングにどきどきしました。聴いてみれば、純音楽的でハンガリー的な素材を生かしつつ、モダンに仕上げられた作品と分かりました。バルトークの作曲技法はどのジャンルでも念入りであり、斬新な味を含みつつ根底に堅実な土台があるように思います。考えようではベートーヴェンと同じ観念であると言えます。ライナーの楷書的な的確な指揮のもと、シカゴ交響楽団もよくそれに答えて演奏しています。55年とは思えない録音のよさも特筆すべきです。50年代から60年代は名曲の録音がステレオLPの開発で意欲的に進んだ時代で、演奏家も積極的に、かつ曲に敬意を持って名演を残してくれました。それに比べ最近の録音は音はいいですが自己特徴の表現だけで聴いてられないものが多いように感じます。話が少しそれて失礼しました。

2013-01-13:junpao

- ライナーとピッツバーグ交響楽団(46年)、カラヤンとフィルハーモニア(53年)の演奏と聞き比べてみました。カラヤンの輪郭のはっきりした演奏も捨てがたいですが、ライナーのコントルールのきいた、しかも香り立つような演奏はやはりいいですね。特にシカゴ響がよく鳴って楽しいです

2014-12-26:ろば

- 他の演奏と比べるとやや控えめな印象を受けました。

60年代のカラヤン&BPOのような丁寧な感じです。

ただ、個人的にはそれが良い方向にはならず、高評価にはつながらなかったです。

音質は良かったです。

良すぎて、本当にライナー指揮の55年録音なのか疑問に感じるほどでした。

2019-01-27:原 響平

- 1970年代の学生時代に、ライナーを夢中に追いかけだした時の演奏。物凄い緊張感と制度の高いオーケストラの響きに感動したのを覚えています。当時は、カラヤンやバーンスタインの絶頂期で、レコード芸術やステレオの月刊誌もライナーの特集は本当に少なかった。マスメディアの造り上げた巨匠と、それと対峙する様に隠れた巨匠も存在すると確信した録音です。尚、「弦楽器、打楽器とチェレスタの為の音楽」もライナーを名指揮者と決定的にした録音。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)