クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

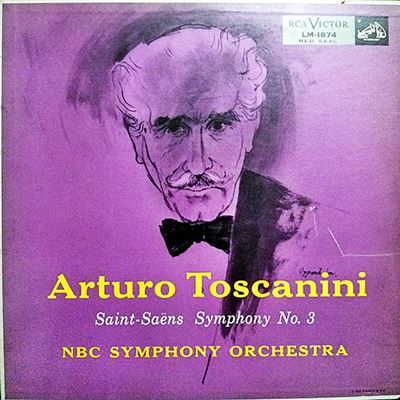

サン=サーンス:交響曲第3番 ハ短調 Op.78「オルガン付き」

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年11月15日録音

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [1-1.Adagio - Allegro moderato ]

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [1-2.Poco adagio]

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [2-1.Allegro moderato - Presto - Allegro moderato]

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [2-2.Maestoso - Allegro]

虚仮威しか壮麗なスペクタルか?

交響曲にオルガンを追加したのはサン=サーンスが初めてではありません。しかし、過去の作品はオルガンを通奏低音のように扱うものであって、この作品のように「独奏楽器」として華々しく活躍して場を盛り上げるものではありませんでした。それだけに、このフィナーレでの盛り上がりは今まで耳にしたことがないほどの「驚きとヨロコビ」を聴衆にもたらしたと思われるのですが、初演の時に絶賛の嵐が巻き起こったという記述は残念ながら見あたりません。

これは全くの想像ですが、当時のイギリスの聴衆(ちなみに、この作品はイギリスのフィルハーモニー協会の委嘱で作曲され、初演もイギリスで行われました)は、おそらく「凄いなー!!」と思いつつ、その「凄いなー」という感情を素直に表現するには「ちょっと気恥ずかしいなー」との警戒感を捨てきれずに、表面的にはそこそこの敬意を表して家路をたどったのではないでしょうか。

まあ、全くの妄想の域を出ませんが(^^;。

しかし、その辺の微妙な雰囲気というのは今もってこの作品にはつきまとっているように見えます。

よく言われることですが、この作品は循環形式による交響曲としてはフランクの作品と並び称されるだけの高い完成度を誇っています。第1部の最後でオルガンが初めて登場するときは、意外にもピアノで静かに静かに登場します。決して効果だけを狙った下品な作品ではないのですが、しかし、「クラシック音楽の王道としての交響曲」という「観点」から眺められると、どこか物足りなさと「気恥ずかしさ」みたいなものを感じてしまうのです。ですから、コアなクラシック音楽ファンにとって「サン=サーンスのオルガン付きが好きだ!」と宣言するのは、「チャイコフスキーの交響曲が好きだ」と宣言するよりも何倍も勇気がいるのです。

これもまた、全くの私見ですが、ハイドン、ベートーベン、ブラームスと引き継がれてきた交響曲の系譜が行き詰まりを見せたときに、道は大きく二つに分かれたように見えます。一つは、ひたすら論理を内包した響きとして凝縮していき、他方はあらゆるものを飲み込んだ響きとして膨張していきました。前者はシベリウスの7番や新ウィーン楽派へと流れ着き、後者はマーラーへと流れ着いたように見えます。

その様に眺めてみると、このオルガン付きは膨張していく系譜のランドマークとも言うべき作品と位置づけられるのかもしれません。

おそらく、前者の道を歩んだものにとってこの作品は全くの虚仮威しとしか言いようがないでしょうが、後者の道をたどったものにとっては壮麗なスペクタルと映ずることでしょう。ただ、すでにグロテスクなまでに膨張したマーラーの世界を知ったもににとって、この作品はあまりにも「上品すぎる」のが中途半端な評価にとどまる原因になっているといえば、あまりにも逆説的にすぎるでしょうか?

もしも、この最終楽章に声楽を加えてもっと派手に盛り上げていれば、保守的で手堅いだけの作曲家、なんて言われなかったと思うのですが、そこまでの下品さに身をやつすには彼のフランス的知性が許さなかったと言うことでしょう。

凄まじいまでの緊張感と集中力は半端ではありません

振り返ってみるとトスカニーニの録音の紹介が非常に少ないことに気づきました。おそらくは、毎年新しくパブリック・ドメインとなる録音が追加される状況ではそこまで手が回らなかったと言うことなのでしょう。

しかし、いわゆるクラシック音楽の録音史を振り返る上では、さらにトスカニーニという稀代の大指揮者の業績を振りかえる上では抜け落ちてはいけない録音が大量に欠落していることも事実です。著作権法の改悪で当面はパブリック・ドメインが増えないのですから、そのあたりの録音もじっくり検討しながら追加していきたいと思います。

そう言えば、年を重ねても「衰え」を見せない指揮者としてモントゥーについてふれたのですが、同じようにこのトスカニーニもまた年を重ねてもあまり衰えを感じさせない人でした。

しかし、その「衰え」を見せない要因がモントゥーの場合は指揮棒一つで全てを表現することの出来る精緻にして正確な指揮技術の賜物であったのに対して、トスカニーニの場合は信じがたいほどのパワーを失わなかった「恐るべき老人」であった事が指摘できます。

トスカニーニと言えばその過酷きわまるリハーサルが有名であり、そのリハーサルを通して彼が目指すべき音楽を実現しました。そのリハーサルはオーケストラのメンバーを怒鳴りつけるなどと言うことは日常茶飯事で、「君臨する独裁者」として冷酷かつ執拗にオケを締め上げました。

普通こういうタイプの人は年を重ねればそこまでのパワーを維持することが不可能になり、普通は衰えをみせるものです。しかし、ここで紹介しているサン=サーンスの交響曲などからは微塵もその様な衰えを感じさせません。

1952年の録音ですからトスカニーニが引退をする2年前の録音であり、御年85歳だったのですから、この凄まじいまでの緊張感と集中力の維持は半端ではありません。おそらく、脂ののりきった年齢の指揮者でも、ここまでの集中力を持続して壮大な造形物を作りあげられる人は殆どいないでしょう。

そして、こういう壮大にしてメリハリのきいた造形感覚こそがトスカニーニの持ち味であり、それが85歳にしても全く衰えなかったというのですから、これはもう化け物と言うしかありません。

しかしながら、その背景にどれほどの涙をオケのメンバーはリハーサルで流したことでしょう。(^^;

そして、そう言う涙などには何らの同情は示さず、全ては音楽に奉仕することこそが大切であるとして手綱を緩めなかったトスカニーニの凄さも垣間見えるのです。

よせられたコメント

2021-07-14:りんごちゃん

- トスカニーニの演奏は管理人さんの仰るようにたいへん緊張感の高いものであって、最初から最後までビシッと張り詰めたかのような演奏です

第2楽章(第1楽章の2部のこと)などは、安らかであるとか穏やかであるとか言ったふうに聞こえそうな音楽のはずなのに、この人だと全然別物に聞こえますよね

この緊張感がずっと維持されているところは驚くべきことであって、本当に大した爺さんですね

その一方で、トスカニーニはモーツァルトであろうがサン=サーンスであろうが、なんでもベートーヴェンのように演奏し過ぎなのではないかという気がしないでもありません

なにも彼らの中にベートーヴェンを見出し、ベートーヴェンを盛り込まなければ価値がないなどということはないと思うのですが

ベートーヴェンというのが正しくなければトスカニーニと置き換えてもいいかもしれません

わたしたちが聞いているのはトスカノーノーによってビシッと張り詰めたオーケストラの緊張感の方なのでして、それを入れる容器はベートーヴェンであろうがモーツァルトであろうがサン=サーンスであろうが構わないのです

クリュイタンスの演奏では、オーケストラの集中力は彼らの信じるサン=サーンスだけに向けられていたかもしれませんが、トスカニーニの演奏ではそれはトスカノーノーあるいは彼の指揮棒に向けられているのです

トスカノーノーというものは彼の演奏に不可欠なのでして、彼にとってはそれすら才能なのではないかという気がしますね

大変立派な借り物の服を着ているかのような印象の演奏で、一番見るべきところはその借り物の服の彫琢の水準の驚くべき高さなのではないかと思います

服の下に隠されたサン=サーンスももしかしたら立派なものなのかもしれませんが、衣装が立派すぎて全く目立つことがないので、観客の目がそちらに向かうことは多分ないでしょう

ベートーヴェンあるいはトスカニーニを堪能したい人にはおすすめの演奏であると言えるでしょうが、サン=サーンスを堪能したい人におすすめできるかどうかはたいへん疑わしいですね

この演奏に向かって、素晴らしいベートーヴェンだ!などと叫んだら、怒られるんでしょうか

…などと言いながら、こんな事ができるのはトスカニーニくらいなのではないかと思っていたりするのですけどね

こういった先入観のたぐいを全部保留して聞いてみると、いろいろ変だけど面白い演奏であることは間違いありませんよね

冒頭から最後まで終始感じられるビリビリとした緊張感、まるで抜き身を振り回すかのような暴力的で切れ味鋭い響き、作曲者への共感などといったものを感じる余地のない指揮棒あるいは軍隊的統率へ全てが向かったオーケストラの集中力などといったものの全てが、いい湯だなを徹頭徹尾拒否しているわけでして、この人の演奏は、練り上げられ磨き上げられたトスカノーノーにすべての視線を集中することを要求してくるのです

わたしの印象を一言にまとめるなら、こんな時代があったんだなぁ、でしょうか

よろしければパレーのところもご覧くださいませ

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)