クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

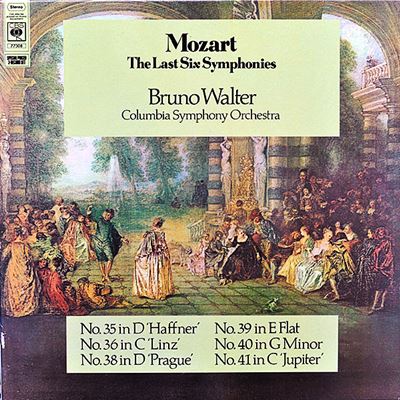

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1959年1月13日&16日録音

Mozart:交響曲第40番 ト短調 K.550 「第1楽章」

Mozart:交響曲第40番 ト短調 K.550 「第2楽章」

Mozart:交響曲第40番 ト短調 K.550 「第3楽章」

Mozart:交響曲第40番 ト短調 K.550 「第4楽章」

これもまた、交響曲史上の奇跡でしょうか。

1788年という年はモーツァルトにとっては「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」を完成させた年ですから、作曲家としての活動がピークにあった時期だと言えます。ところが生活はそれとは裏腹に困窮の極みにありました。

原因はコンスタンツェの病気治療のためとか、彼女の浪費のためとかいろいろ言われていますが、どうもモーツァルト自身のギャンブル狂いが一番大きな原因だったとという説も最近は有力です。

そして、この困窮の中でモーツァルトはフリーメーソンの仲間であり裕福な商人であったブーホベルクに何度も借金の手紙を書いています。

余談ですが、モーツァルトは亡くなる年までにおよそ20回ほども無心の手紙を送っていて、ブーホベルクが工面した金額は総計で1500フローリン程度になります。当時は1000フローリンで一年間を裕福に暮らせましたから結構な金額です。さらに余談になりますが、このお金はモーツァルトの死後に再婚をして裕福になった妻のコンスタンツェが全額返済をしています。コンスタンツェを悪妻といったのではあまりにも可哀想です。

そして、真偽に関しては諸説がありますが、この困窮からの一発大逆転の脱出をねらって予約演奏会を計画し、そのための作品として驚くべき短期間で3つの交響曲を書き上げたと言われています。

それが、いわゆる、後期三大交響曲と呼ばれる39番〜41番の3作品です。

完成された日付を調べると、39番が6月26日、40番が7月25日、そして41番「ジュピター」が8月10日となっています。つまり、わずか2ヶ月の間にモーツァルトは3つの交響曲を書き上げたことになります。

これをもって音楽史上の奇跡と呼ぶ人もいますが、それ以上に信じがたい事は、スタイルも異なれば性格も異なるこの3つの交響曲がそれぞれに驚くほど完成度が高いと言うことです。

39番の明るく明晰で流麗な音楽は他に変わるものはありませんし、40番の「疾走する哀しみ」も唯一無二のものです。そして最も驚くべき事は、この41番「ジュピター」の精緻さと壮大さの結合した構築物の巨大さです。

40番という傑作を完成させたあと、そのわずか2週間後にこのジュピターを完成させたなど、とても人間のなし得る業とは思えません。とりわけ最終楽章の複雑で精緻きわまるような音楽は考え出すととてつもなく時間がかかっても不思議ではありません。

モーツァルトという人はある作品に没頭していると、それとはまったく関係ない楽想が鼻歌のように溢れてきたといわれています。おそらくは、39番や40番に取り組んでいるときに41番の骨組みは鼻歌混じりに(!)完成をしていたのでしょう。

我々凡人には想像もできないようなことではありますが。

ワルターの伝統的な美意識とオケの現在的な感覚との絶妙なる融合

この録音は長く棚にしまい込まれていて、パブリックドメインの仲間入りをしている事にも気づかずに放置されていました。こんな事になってしまった背景には、ワルターの真価は最晩年のコロンビア響との録音ではなくて、それ以前のモノラル時代やヨーロッパ時代の録音にこそあるのだという「思いこみ」があったからです。

しかし、今回、パブリックドメインとなったモーツァルトの録音を聴き直してみて、意外なまでの素晴らしさに「うーん」とうなってしまいました。そして、その「うなってしまった」背景には、私が毛嫌いしてきた「ピリオド演奏」の影響があることを否定できないことに気づかされて、いささか複雑な思いに駆られました。

よく知られていることですが、ワルターのために特別に編成されたコロンビア響は通常のオケと比べれば編成がやや小振りでした。そのために、マーラーなどの録音では響きが物足りなくなって、編集の過程でそれらしくなるように手を加えたりしたことが知られています。

しかし、その編成の小ささが、モーツァルトのシンフォニーでは決してマイナスになっていないどころか、「ピリオド演奏」の洗礼を受けた耳には好ましくさえ思えるようになっていることに気づかされたのです。

これは、同じような時期に録音されたクレンペラーの演奏と比べてみればその違いは歴然とします。おそらくは、ほぼ通常の編成で録音したであろうクレンペラーのモーツァルトは、今の耳からすればあまりにも「鈍重」に過ぎます。それは、何もクレンペラーだけでなくこの時代の巨匠たちの録音に共通するスタイルです。ベーム然り、ヨッフムもまた然り、です。

しかし、ワルター&コロンビア響のモーツァルト演奏は、それら同時代の巨匠たちの録音とは全く雰囲気が異なります。それは、この数年前にヨーロッパに里帰りをして、VPOとポルタメントをかけまくったト短調シンフォニーを演奏した人物と同一だとはとうてい信じがたいほどです。

確かに、小編成ではありながら、低声部をしっかりと響かせた音の作り方はワルター特有のものです。その点については、「ピリオド演奏」とは全く真逆の世界です。しかし、低声部が分厚いにもかかわらず響きの透明性が高く、音の立ち上がりがこの上もなくシャープなのです。

そして、おそらくは、後者の「特質」はワルターの指示と言うよりはオケの「特性」が前面に出た結果なのだと思います。

ワルターは声部のバランスとテンポ設定だけを指示しているだけで、細かいところはオケに任せているような雰囲気がします。その結果、オケの編成の小ささも相まって、ワルターが持っている伝統的な美意識とオケが持っている現代的でシャープな造形意識が絶妙に融合して、実に不思議な世界が出来上がることになったようです。

この録音には、この時代の巨匠たちに共通する巨大で重厚な造形はありませんし、後の時代を席巻するピリオド演奏ほどにはクリアでもなければシャープでもありません。世間では、こういう世界を「中途半端」と切って捨ててしまうのですが、しかし、実際に演奏を耳にすると得も言われぬ魅力があることは否定できないので困ってしまいます。

そこで、しばし沈思黙考して気づかされたのが、テンポ設定の妙です。

こんな言い方をすると実にいい加減なので気が引けるのですが、ワルターの手にかかると、すべの部分が「これ以外にはない」と思えるようなテンポで音楽が進められているように思えるのです。それは、メトロノーム記号でいくつというような単純なものではなく、すべてのフレーズがこのような語り口で話されるべきだと得心がいくようなテンポ設定なのです。そして、このような「芸」を身につけていたのは、モーツァルトに関してはワルター以外には存在しなかったことに気づかされるのです。

このテンポ設定があるが故に、この晩年のモーツァルト録音が「中途半端」なものではなく「希有」なものになり得ているのではないと思う次第です。

やはり、ワルターは長生きして幸せだったようです。

よせられたコメント

2011-10-10:ヨシ様

- モーツァルトの40番と言えば、ワルターのステレオも定番でしたね。

今こうして改めて聴くと、本当に間の取り方が絶妙です。

余談ですがこれでワルターのステレオは殆ど全てパブリックドメインの仲間入りをしたと思います。

なのでニューヨーク・フィルとのシューベルト「未完成」マーラー「大地の歌」コロンビア響とのマーラー「巨人」も聴きたいです。

2012-11-27:Sammy

- この歴史的に名高い演奏を改めてここで聴いて、絶妙な間合いとしなやかさ、重心の低いしっとりとした表情が、腰のしっかりしたくっきりと明るいオーケストラのトーンと何ともしっくりいって、ほの明るい暗さ、とでも言いたいような、独特の味わいに打たれました。これが作品の世界と深く共鳴して感銘深いものがあります。録音の明瞭さも改めて見事で、やはりこれぞ聴き継がれるべき歴史的名演奏と感嘆します。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)