クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

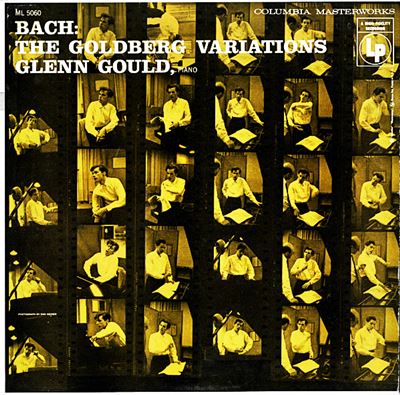

バッハ:ゴルドベルグ変奏曲, BWV 988

(P)グレン・グールド:1955年録音

Bach:ゴルドベルグ変奏曲(全曲)

不眠症対策というのはあまりにも有名なエピソードですが・・・

ドレスデンを旅をしたバッハは、世話になったロシア公使カイザーリング伯爵のもとを訪ねます。伯爵は当時不眠症にかかっていたために、伯爵に仕えるヨーハン・ゴットリーブ・ゴールトベルクという14歳の少年にクラヴィーアを演奏させていました。(まだ14の子供に、自分が眠りにつけるまで毎日毎日ピアノを演奏させ続けるとはどんな神経をしとったんだ!!)

そんな伯爵が、「穏やかでいくらか快活な性質を持ち、眠れぬ夜に気分が晴れるようなクラヴィーア曲を作ってくれ」とバッハに依頼をして誕生したのがこの作品です。

ユング君はこの「不眠症対策」というエピソードは後世の人が面白おかしくでっち上げたお話だと最初は思っていたのですが、実は大筋で事実と一致しているようですね。それにしても、小さな子供にかくも過酷な命令を平然と出せるような人間が不眠症になるとは信じがたい話です。

でも、ゴルドベルク少年はその過酷な試練に耐えたおかげで、このバッハ晩年の大傑作に自分の名前を残すことになります。

作曲の経緯から言えば、「カイザーリング変奏曲」と呼ばれてもなんの不思議もないと思うのですが、なぜか「ゴルドベルグ変奏曲」と呼ばれるようになったのですから、これまた歴史の皮肉と言わねばなりません。

バッハ演奏の分水嶺

バッハ演奏の歴史はグールド以前とグールド以後に別れるという人もいます。そして、その分水嶺に佇んでいるのが、ここで紹介しているゴルドベルグ変奏曲の録音です。グールドのデビュー盤となったこの録音が発売されたときは多くの人に衝撃を与えました。

しかし、残念ながら今日の私たちは、この録音を初めて聴いた人々の衝撃を想像することはかなり困難となっています。何故ならば、この録音の持っている歴史的意義を得々と説明されたとしても、多様性を極める今日のバッハ演奏の洗礼を浴びている耳には数ある解釈の一つぐらいにしか感じられないからです。それほどに今日のバッハ演奏は多様を極めています。

クラシック音楽を聞くのに「蘊蓄」は必要なのか?と言うことはよく論議の対象となります。音楽を聞くのにそんなものはいらないよ!というのが多数派となることが多い議論なのですが、そして、ユング君もそれでいいんだろうと思うのですが、このような「歴史的意義」を再確認する必要がある演奏となると、時には幾ばくかの「蘊蓄」も必要かもしれないとも思ってしまいます。

このグールドによるゴルドベルグ変奏曲の演奏が持っている最大の意義は、バッハ演奏における多様性の扉を開いたことにあります。何しろ、バッハの鍵盤楽器による作品と言えばピアノではなくてチェンバロで演奏するものだとされていた時代です。さらに、新即物主義の波の中でバッハをロマン主義的に演奏することは時代遅れのものになり、その反動として主観的な解釈を排した厳格な演奏が主流をなしていた時代です。

そういう時代のまっただ中に、ピアノを使って各声部をくっきりと浮かび上がらせる(スタッカートかと思うほどのノンレガート奏法〜グールドはピアノでバッハを演奏することはパワステのついてない車で曲がりくねった道を運転するようなものだ、と語っていました)ことによって、この上もなく軽やかに演奏しきったのがグールドでした。バッハの演奏とはこういうものだという決めごと〜演奏者の主観を排して厳格に演奏するものだ〜から軽やかに飛翔し、己の信ずるバッハ像を鮮やかに描き出したのですからその驚きは大変なものだったはずです。さらに、その描き出した「主観的なバッハ像」は、一昔前のランドフスカなどによる伝統的な演奏と比べてみても違いは一目瞭然であり、まさに新しい時代に相応しい新しいバッハ像でした。

よく知られてるように、グールドは50年の人生の最後にもう一度この作品を録音しています。一般的にそちらの方がグールドの代表的な演奏として出回っていますが、今回この録音をアップするために両方を聞き比べてみました。もちろん、どちらの方がすぐれているか?などと言う愚かしい比較をするためではなくて、グールドと言う20世紀を代表するピアニストの出発点と終着点を聞き届けてみたかったからです。

聴いてみてすぐに気づいたことは55年盤の方が実に活きのいい勢いのある演奏であるに対して、81年盤の方は、テンポが遅いと言うことも大きく左右しているのかもしれませんが、実に考え抜かれた演奏であると言うことです。しかし、考え抜いた演奏は必ずしも若いときの怖いもの知らずの演奏に勝るとは言えないことにも気づかされました。

そう言えば、作家が言いたいことのすべては処女作品につまっているという話を聞いたこともあります。事情は音楽の演奏においても同じなのかもしれません。そして、若いときはその「言いたいこと」を実にストレートに発言することで時には歴史の一局面を変えるほどの力を持つこともありますが、その同じ人物がその晩年において同じ主題をさらに念入りに完成させて発言したとしても、歴史はすでにそれよりも前に進んでいると言う、ある意味では「残酷な現実」に出会うことになります。

確かに、81年盤の演奏はバッハに対するグールドの考え方というものを尤も念入りに考え抜いて実現したものです。その徹底性に感心はするのですが、それでも衝撃を受けることはありません。何故ならば、グールド自身によって四半世紀前に開かれた多様性の扉は、グールド自身の思惑をこえて広く深く発展していったからです。ですから、81年盤のグールドの演奏もまた大いに感心はさせられるのですが、所詮は数あるバッハ解釈の一つという範疇に留まらざるを得ません。

その意味で、時代との関わりで大きな力を持った55年盤と、その様な力はすでに持たなくなった81年盤ではその存在意義という点ではかけ離れています。しかし、グールドという稀代のピアニストに関心を寄せる人々にとっては、彼のバッハ演奏に対するアプローチをとことんまで練り上げて完成させた81年盤を私たちが持つことができたことは、このうえもない幸運だったことは確かです。

よせられたコメント

2008-05-25:mimi

- いつもながら、yung様の慧眼に脱帽。 グールドというと多くの奇行と彼がバイブルのように持ち歩いていた漱石の「草枕」が思い出されますね。

「則天去私」。神を捨てることでむしろ神にうんと近づいてしまった感があります。まあ、無心論者というのは有心論者ですがね。彼はむしろ禅僧めいていますが。

クールな演奏って好きです。情熱的な演奏っていうのは、あれは自己完結して聴衆のことを考えていませんね。

でも、それができるのは中年以降ですか・・・。若い時はやり過ぎる方がいい。そうでなければ年をとる意味がない。バルビローリが若き巨匠、デュプレを評していった言葉ですがね。そういう意味で55年版は素晴らしい!

2008-07-26:クラ☆おた

- たった一台の楽器でバッハの世界をこんな風に表現できるっというか見せてくれる演奏家って世界中、どこの国の、どの時代を探しても数えるほどしかいないと思いマス。

ところで、グールドさんの演奏って聴いたらすぐわかっちゃいますネ。なにしろ気持ち良さそうに鼻歌を歌っているのが聞こえるンで。

私もこんな風にバッハが弾けたらナ〜。って思うんですケドどうやらこのグールドさん、左利きだったらしく、右利きの私とはそこからして違いマス(涙)。(バッハの演奏は右手と左手の弾き分けが命。つまり左手も右手と同じぐらい器用じゃないといけないんデス・・・。)

それに、私は一応、受験生なんでピアノを弾くことよりも勉強を優先しないといけないんデス。

勉強とピアノとクラブ。今、この3つをバランスよくこなさなきゃいけなくて・・・。結局、現実逃避のため?に「息抜き。」と言い訳をしてはクラシックを聴きあさってイマス。

2009-09-20:カンソウ人

- グールドのピアノ演奏は2種類の意味に分けられるように思う。一つはバッハやモーツアルト、ベートーベンの演奏のようにごく普通の意味での演奏ではなく、作曲家が作曲するのと同じような意味で自分の演奏様式を表現したいのだと思う。だから、一般的な同時代の演奏家の演奏スタイルと離れた形を意識的に取るのだと思う。バッハだと音楽大学ではもう学ばないかもしれないが、音楽学者ドルメッチの主張やエマニュエルバッハの「正しいピアノ奏法」をドラスティックに取り入れたりする。モーツアルトでは、レオポルドモーツアルトの本を全くとりいれず、譜面の速度記号にわざと逆らったりして自己表現に徹する。私は個人的に、演奏行為による「実験」と呼んでいる。グールド個人的には、精神的に消耗し疲労困憊したに違いないと思う。もう一つは、ヒンデミットやリヒャルトシュトラウス、プロコフィエフ、シェーンベルクなどのごく普通の意味での(それでも風変わりだが)の名演奏や、スコアを前にしてのピアノアレンジ(恐らく未発表の物があるだろう)のようなものに。他人からの拍手を受けて疲労困憊することもなかったろう。

2009-10-17:シューベルティアン

- リヒターの演奏がどっしりした大河なら、この演奏は清冽な渓流とでもいった感じがします。どちらもすばらしい。これほど同曲異演で趣きが変わるのも珍しいんじゃないでしょうか。グールドをすべて聞いたわけではないですが、この最初の録音がもっとも純粋で美しいと思います。音色がなんというか、笑っている。彼のソレは狂人じみていることもありますが、この演奏に関しては純真な子どもの明朗さを感じます。

2012-11-07:アマチュアピアニスト

- グールドのゴルトベルクはよく聴きました。個人的にはグールドでは「平均律」の方を高く評価していて、曲も後者の方がよく出来ているし疲れず抜粋でも聴けるので…。本盤でもアクションが軽い独特の楽器を使って演奏者のやりたいことがよく表現されています。響きも引き締まっていて散漫になっていません。原曲の対位法的書法が見事に再現されています。自己の演奏を「パワーステアリングのない車を運転するようなもの」と説明したそうですが、まさに自分自身がコントロールした見事なバッハ演奏です。決してチェエバロの模写でもなく、ピアノで独自な世界を切り開いた天才的演奏家です。

2013-03-26:けろぴん

- 55年製と81年製では音質の面からして単純に比較するのはフェアじゃないですよ。55年製はアナログ・モノ録音ですから時には歪んでいる。でもテンポが速くても恐ろしく丁寧に弾いていて各声部がハッキリ聴こえるところがさすがグールドですね。若々しさが出ている。81年製はグールド48歳の時の演奏でピアニストとして全盛期に当たります。テンポなんてその日の気分で決めたのでしょう。カラダ前身で弾いている。特に「グールド・フォルテ」は素晴らしい。他の人には真似ができません。比較的奔放に弾いていて悠然としてます。どちらも好きです!ちなみにゴルドベルグはバッハのクラヴィア曲の作品の中では比較的難度は低い方です。知人が初見で弾いてましたから。

2014-07-13:フランツ

- グールドはある時期からステージでの演奏をしなくなったそうですが、次は彼の実演を目にした人の言葉です。「グールドは常に会場の聞き手に顔を向けながら、楽しそうにやさしく音楽を表情で伝えながら演奏していた。」私はスタジオにこもりレコーディングした彼のイメージがあり、とても意外にこのことを聞きました。そして驚きました。でもとてもよい話を聞いたと思います。

2014-02-04:フランツ

- グールド・ファンの方々すみません。私どうしてもグールドのバッハ演奏が好きになれません。原曲よりグールドの個性が強すぎてついていけません。ほんとにそんなにいい演奏でしょうか。

2015-03-21:吉村恭二

- 81年盤を持っていましたが、55年盤を初めて聴いて躍動感のある瑞々しい音楽に感動しました。レコード買ってコンポでじっくり聴いてみたいと思います。

2016-03-09:emanon

- 私がバッハのクラヴィーア曲に目覚めたのは、グールドの演奏による「フランス組曲」でした。それ以来、彼のバッハをいろいろ聴きあさりましたが、「ゴルドベルグ変奏曲」55年盤はこのサイトで初めて聴きました。何という切れ味鋭い颯爽とした演奏でしょう。一気に聴き通してしまいました。驚くのは81年盤と比べて演奏時間が約10分も短いということです。これは55年盤における演奏の凝縮度が並大抵のものではないことを示しています。

点数は9点です。81年盤とともに未来永劫遺していきたい名演奏です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)