クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:London Festival Orchestra Recorded on 1960)

Claude Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune

苦手なドビュッシーの中でこれだけは大好きでした。

しかし、そんな中で、なぜかこの「牧神の午後への前奏曲」だけは若い頃から大好きでした。

何とも言えない「カッタルーイ」雰囲気がぬるま湯に浸かっているような気分の良さを与えてくれるのです。言葉をかえれば、いつもはつかまえどころがないと感じるあの茫漠たる雰囲気が、この作品でははぐれ雲になって漂っているような心地よさとして体に染みこんでくるのです。

我ながら、実に不思議な話です。

何故だろう?と自分の心の中を探ってみて、ふと気づいたのは、響きは「茫漠」としていても、音楽全体の構成はそれなりに筋が通っているように聞こえることです。響きも茫漠、形式も茫漠ではつかまえどころがないのですが、この作品では茫漠たる響きで夢のような世界を語っているという「形式感」を感じ取れる事に気づかされました。

それは、この作品がロマン派の音楽から離陸する分岐点に位置していることが大きな理由なのでしょう。

牧神以前、以後とよく言われるように、この作品はロマン派に別れを告げて、20世紀の新しい音楽世界を切り開いた作品として位置づけられます。そして、それ故に冒頭のフルートの響きに代表されるような「革新性」に話が集中するのですが、逆から見れば、まだまだロマン派のしっぽが切れていないと言うことも言えます。そして、その切れていないしっぽの故に、ドビュッシーが苦手な人間にもこの作品を素直に受け入れられる素地になっているのかもしれません。それは、調性のある音楽に安心感を感じる古い人間にとっての「碇」みたいなものだったのかもしれません。

高い分析力と良い意味での「緩さ」が上手くマッチしている

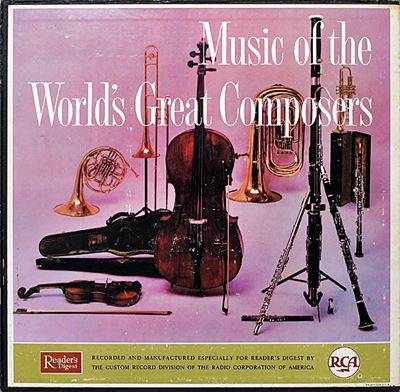

レイボヴィッツの録音活動の少なくない部分を「リーダーズ・ダイジェスト」が占めています。

「リーダーズ・ダイジェスト」は月刊の総合ファミリー雑誌だったのですが、書店売りは行わずに会員制の通信販売というスタイルをとっていました。この販売方法とアメリカ至上主義の編集方針を貫くことでアメリカ最大の発行部数を誇る雑誌へと成長していきました。

そして、その会員制の通信販売というスタイルを生かしてレコード制作にも乗り出します。

しかし、基本的に「リーダーズ・ダイジェスト」は雑誌社ですから録音のノウハウなどは持ち合わせていないので、その制作はRCAに丸投げしていました。

その丸投げのおかげで、同じような販売方法をとった「コンサートホールソサエティ」と較べると格段に録音のクオリティが高いという思わぬ幸運をもたらしました。

ただし、その性格上、クラシック音楽の分野ではコアなファンではない人々を対象としたために、いわゆる「クラシック音楽名曲集」のようなものが主流でした。

レイボヴィッツにとって名曲小品の録音ばかりが続くというのはそれほど楽しい仕事ではなかったように思ったのですが、聞き続けていると結構楽しんで、そして意外なほど真剣に取り組んでいたように思えてきたのです。

確かに、彼にあてがわれたオーケストラは「インターナショナル交響楽団」とか「ロンドン新交響楽団」、「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」などと言う「怪しげ」なものばかりです。

しかし、決して下手なオケではありません。

レイホヴィッツは本質的に「指揮者」ではなく「作曲家」でした。

同じような存在としてマルケヴィッチがいますが、彼の場合は「作曲もする指揮者」だったように思います。

両者はともに作品を分析する能力に関しては折り紙つきですが、その分析したものをオーケストラに明確に伝え、統率する能力に関しては大きな差があったと言わざるをえません。

マルケヴィッチの場合は自分が納得できる表現に辿りつくまでは容赦なくオーケストラを絞り上げますが、レイボヴィッツの指揮には良い意味での緩さがありました。

ですから、「インターナショナル交響楽団」とか「ロンドン新交響楽団」のような怪しげなオケも、レイホヴィッツのような指揮者ならば伸び伸びと楽しんで演奏できたことでしょう。そして、その楽しさにレイホヴィッツも乗っかって、「十二音技法の使徒」と呼ばれたほどの人物が、まるでポップスミュージックのようにクラシック音楽を演奏したのです。

ただし、忘れてはいけないのは、どれほど外連味にあふれた演奏であっても、そこにはしっかりと背筋が通っていることです。この二律背反しそうなことを見事に融合していることこそがレイホヴィッツの魅力です。

ですから、そういう楽しい音楽を聞き手に提供することは、決して「食っていくための仕方のない仕事」などではなかったはずです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)