クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」(Ravel:La valse)

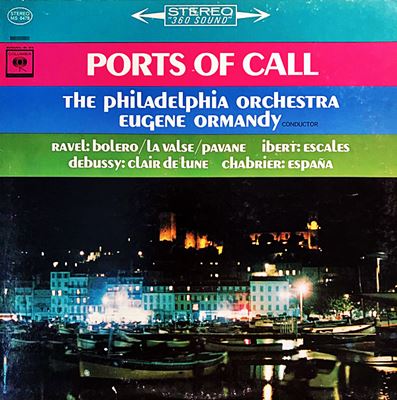

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1963年1月30日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on January 30, 1963)

Ravel:La valse

沈みゆく船

華やかな舞踏会が繰り広げられる豪華な客船、しかし、その船はまさに沈みゆこうとしています。

それでも、人々は、そんなことを夢にも思わずに踊り続けている。

パッと聞くだけなら、この上もなく華やかで明るいだけの音楽に聞こえます。でも、その音楽を聞いていると、その底に何とも言えない苛立ちのような不安感が流れています。それは、おそらくは上辺の華やかさと底辺の不気味さが妙に同居していて、その不気味さが華やかな音楽の合間に時々ぬっと顔を出すからでしょう。

こういう不気味さは結構コワイ。

そして音楽はラストに向けてやけくそのようにテンポを速めながら、最後は砕け散るように幕を閉じます。

よく言われるように、この作品にはラヴェル自身の第一次世界大戦への従軍とその後の心的外傷後ストレス障害(PTSD)が間違いなく反映しています。

ラヴェルはこの作品に対して次のような標題を掲げています。

渦巻く雲の中から、ワルツを踊る男女がかすかに浮かび上がって来よう。雲が次第に晴れ上がる。と、A部において、渦巻く群集で埋め尽くされたダンス会場が現れ、その光景が少しずつ描かれていく。B部のフォルティッシモでシャンデリアの光がさんざめく。1855年ごろのオーストリア宮廷が舞台である。

おそらく、氷河に衝突したのがフランツ・ヨーゼフ1世治下の1850年代であり、その結果としての沈没が第一次世界大戦であったという思いがあったのでしょうか。

でも、これが他人事とは思えない現状も怖いなぁ。

オーケストラの機能性を極限まで追求するラヴェル作品は、このコンビにとっては相性がいいようです。

吉田秀和氏がラヴェルの音楽をあまり評価していなかったという話を聞いたことがあります。

ラヴェルと言えば真っ先に思い浮かぶのは「スイスの時計職人」という言葉です。彼の作品は、例えばピアノ曲であれば、極限まで進歩したコンサート・グランドの全ての機能を使い切った音楽を指向していましたし、管弦楽曲であれば、オーケストラの可能性の全てを追求したかのような多彩で繊細な、そして時にはこの上もなく豊麗な響きを追求しました。

音楽というものは「言葉が尽きたところから始まる」と言った人がいました。それは言葉では表現できない人間の感情や思念を音に託したものが音楽だと言うことになります。

この言い方になぞらえるならば、ラヴェルの音楽というのは極めて豪奢な入れ物であるにもかかわらず、その中には「魂」というものが入っていないかのように見えると言うことです。

そして、こういう言い方をすると吉田秀和氏に対して不遜な物言いになることは承知しているのですが、そう言う音楽を評価しようとしなかった価値判断の根底には、彼らが生きた時代の「教養主義」的な価値観が根を張っていたのだろうなと思ってしまいます。

おそらく、ラヴェルは疑いもなく「時計職人」でした。

時計にとって重要なことは「正確に時を刻む」事であって、そしてその機能を極限まで実現するために微細な部品をこの上もなく機能的に、そして精緻に組み上げる必要があります。そして、その様にして組み上げられた機械式の時計はラヴェルの音楽と相似形です。

そして、そのような「時計」が時として「魂」を宿したものであるかのように見えるのと同様に、精緻で華麗なピアノの技法や管弦楽法によって仕上げられたラヴェルの音楽にも「魂」が宿ったかのように見えるときがあるのです。

しかし、そのためには、演奏する側には最初から「精神性」などと言うものは無視する「勇気」が必要です。

重要なことは「精神性」などと言う曖昧なものではなくて、職人ラヴェルが仕上げた精緻な音楽をあるがまに精緻に表現しつくす「腕」と「忍耐」なのです。

そう考えれば、このオーマンディとフィラデルフィア管による演奏は、そう言うスタイルに徹した典型的な演奏であるかのように見えます。

ただし、そのスタイルは、精緻さに焦点をあてたアンセルメとスイス・ロマンド管の演奏とは異なった方向性でラヴェルの要求に応えようとしていることは見ておく必要があります。

1958年に録音された「道化師の朝の歌」ではアンセルメを思わせるようなエッジの立ったシャープな音づくりへの指向が聞き取れます。同じ年に録音された「クープランの墓」も第1次大戦で亡くなった友人たちへのレクイエムという性質を持った作品ですから、それほどゴージャスに鳴らすのは控えているように聞こえます。

しかし、翌年に録音した「ラヴェル:ダフニスとクロエ」では精緻でありながらも響きの美しさが聞くものを惹きつけます。

そして、60年代以降に録音された作品はフィラデルフィア管の機能をフルに発揮して、華麗で豊満な響きでラヴェルの要求に応えようとしています。

60年に録音された「ボレロ」ではオケの個々のプレーヤーの名人芸が光りますし、63年録音の「ラ・ヴァルス」では滅びに向かう退廃性と、最後には玉と砕け散る「滅び行くものの華麗なまでの美しさ」を表現しつくしています。それは、同じ年に録音した「スペイン狂詩曲」では、より健康的な華やかさとして表現されています。

もう一つ同じ年に録音された「亡き王女のためのパヴァーヌ」では、聞き手はその作品に相応しい官能性に身をゆだねることが出来ます。

そう言う「精神性」などと言うものとは全く無縁の地点で、オーケストラの持つ機能性を極限まで発揮することが要求されるラヴェルのような作品は、このコンビにとって極めて相性がいい様に見えます。

クラシック音楽のコンサートというものは、「芸術」と「興行」という二律背反する要素を常にはらんでいます。

しかしながら、「芸」を伴わない「芸術」を聞かされるくらいならば、こういう「興行」に徹した「芸」を聞かせてくれる方がはるかにましです。

明治時代の職人達が作りあげた工芸品の多くは今では再現不可能なほどに精緻なものが多いと聞きます。そして、自己満足にしか過ぎない現在の「芸術品」の多くはそういう精緻に仕上げられた「工芸品」の足元にも及ばないのです。

ですから、こういう作品と演奏に対して中味がスカスカの外面的効果だけを狙ったものだという批判はそれなりの正当性を持ったとしても、ラヴェルにしてもオーマンディにしても、そんな事は最初から知ったことではないのです。

不思議な話ですが、そう言うことに徹しているが故に、音楽とはどういうものかをじっくりと見直す良い切っ掛けになるのではないでしょうか。

よせられたコメント

2025-05-13:kashmir3+4

- ちょうど吉田秀和さんの本を読んでいるところです(彼のホロヴィッツ評を読みたくなって)。ラヴェルについて「芸術の質ということになると、ドビュッシーの天才の高さに一歩譲る」とか書かれると、いや、吉田さん、それは、どうなのよ、と思います。

「彼はその後の音楽にドビュッシーほど大きな寄与はおよぼしていない」と言われても、それで良いんです、ラヴェル以降の音楽はビートルズまで興味はないのでと答えたい。

少なくともラヴェルのピアノ協奏曲、弦楽四重奏曲、「展覧会の絵」などは、私にとってはモーツァルトなどと同じくクラシック音楽を聴く喜びを与えてくれるものですし、また私をクラシック音楽に導いてくれたものでもありました。

オーマンディとフィラデルフィア管、とても良いです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)