クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77(Brahms:Violin Concerto in D major. Op.77)

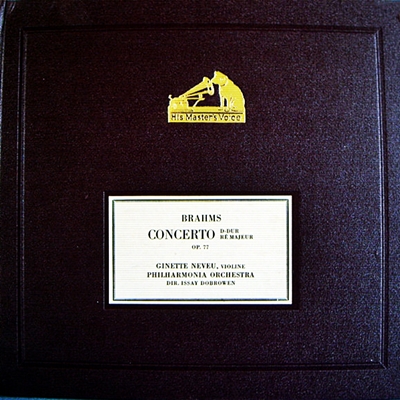

(Vn)ジネット・ヌヴー:イサイ・ドヴローウェン指揮 フィルハーモニア管弦楽 1946年録音(Ginette Neveu:(Con)Issay Dobrowen Philharmonia Orchestra Recorded on 1946)

Brahms:Violin Concerto in D major. Op.77 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Violin Concerto in D major. Op.77 [2.2.Adagio]

Brahms:Violin Concerto in D major. Op.77 [3.Allegro giocoso, ma non troppo vivace]

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。

独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

- レオポルド・アウアー

- アドルフ・ブッシュ

- フーゴー・ヘールマン

- トール・アウリン

- アンリ・マルトー

- ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

ヌヴーのブラームスならこちら

ヌヴーのブラームスがアップされていませんという御指摘をいただきました。そんな、馬鹿なと思ってチェックしてみると、確かにアップしていません。

そして、その時に思い出しました。

それは、次の二つの録音のうち、どちらをアップするべきか考えこんで、その結果、先送りとなってそのまま放置してしまったようなのです。

その二つの録音とは以下の二つです。

- (Vn)ジネット・ヌヴー:イサイ・ドヴローウェン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1946年録音

- (Vn)ジネット・ヌヴー:ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北西ドイツ放送交響楽団 1948年5月3日録音(Live)

一般的にはイッセルシュテットとのライブ録音のほうがヌヴーの録音としては有名です。それに対してイサイ・ドヴローウェン指揮 フィルハーモニア管弦楽団とのスタジオ録音のほうはあまり話題になることはありません。

ヌヴーによるブラームスの協奏曲といえば決定盤に近い評価を受けるのですが、そして、イッセルシュテットとのライブ録音は実に見事な演奏であることは事実なのですが、それでも決定盤がライブ録音というのは座りが悪いような気がするのです。

そしてドヴローウェンとのスタジオ録音のほうは、私としてはイッセルシュテットとのライブ録音と比べても遜色がないような気がするのです。

ヌヴーというヴァイオリニストの最大の美点は己の信じた音楽だけを表現し続けたということです。

10歳の時に彼女を教えたジョルジュ・エネスコが、「こんどはこの曲を少し違ったふうに奏いてごらん。」というテクニック面以外の課題を出したときに「わたし、自分が感じたようにしか奏けません」と言い返したという話が伝説として伝えられています。そこには、自分の信じた音楽を貫き通したヌヴーの姿がすでに暗示されていたようなエピソードです。

彼女の演奏を聴くとき、どの作品であっても、「このラインしかない」という音楽の造形に魅了されてしまいます。その「このラインしかない」というものこそが彼女だが信じた音楽だったのです。

そして、スタジオ録音とライブ録音を比べてみれば、冒頭からの気迫といい、第2楽章の心揺さぶられる歌心といい、「このラインしかない」とより強く思わせてくれるのはスタジオ録音のほうなのです。

聞くところによると、イッセルシュテットとのライブ録音のほうが評価されてきたのは、スタジオ録音の音質が貧しかったからだということです。しかし、ここで聞いていただける録音を聞いてみれば、個人的には十分すぎるほどの音質です。

ですから、まずは最初に、あまり世に知られていないほうのスタジオ録音からアップしたいと思います。

というのは、半分言い訳で、どうしたわけかイッセルシュテットとのライブ録音の音源が行方不明なのです。(^^:困ったことに、音源の山の中に一度埋もれて行方不明になると、なかなか発掘するのは難しいのです。

そのうちに何かの拍子に出てくると思いますので、その時はイッセルシュテットとのライブ録音もうっぷしたいと思います。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)