クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

グリーグ:「抒情小品集」より(Grieg:Lyric Pieces)

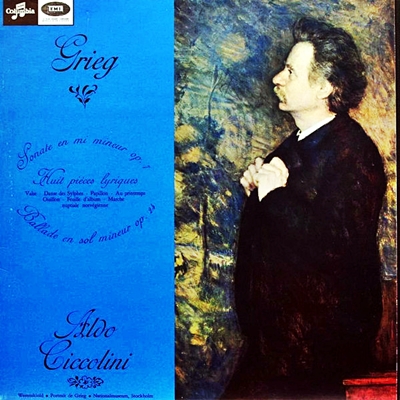

(P)アルド・チッコリーニ:1965年1月26日録音(Aldo Ciccolini:Recorded on January 26, 1965)

Grieg:Lyric Pieces [1.Op.12-2(Vals (Waltz)]

Grieg:Lyric Pieces [2.Op.12-4(Alfedans (Elves' dance)]

Grieg:Lyric Pieces [3.Op.43-1(Sommerfugl (Butterfly)]

Grieg:Lyric Pieces [4.Op.43-6(Til varen (To spring)]

Grieg:Lyric Pieces [5.Op.43-4(Liten fugl (Little bird)]

Grieg:Lyric Pieces [6.Op.47-2(Albumblad (Albumleaf)]

Grieg:Lyric Pieces [7.Op.62-4(ekken (Brooklet)]

Grieg:Lyric Pieces [8.Op.19-2(Brudefolget drar forbi. Alla marcia)]

生涯にわたって書き継がれた作品

調べてみれば、ピアノソナタが1曲、そしてバラードが1曲あたりがそこそこ有名だそうです。

しかし、それら大規模な作品のほとんどが若書きの作品であり、ソナタは1865年、協奏曲は1868年に書かれています。グリーグが1943年に生まれていますから、ともに20代前半のころの作品ということになり、改めて驚かされました。

つまりは、グリーグにとって構成感のある規模の大きなピアノ作品は彼の作曲活動の中ではメインではなく、彼がメインとしたピアノ作品は小品だったのです。

その背景には、彼の子供時代の環境が大きな影響を与えていたようです。

グリーグの母親が優れたピアニストでした、そのことは当然のようにグリーグに大きな影響を与えて、幼いころからピアノに親しんでいきました。そして、そんなグリーグのお気に入りはショパンだったそうで、とりわけショパンならではの繊細な詩情がちりばめられた小品がお気に入りだったようです。

その志向は後に作曲家になっても変わることはなかったようで、彼のピアノ作品は抒情小曲集に代表されるような詩情あふれる小品が大部分を占めていて、構成感の整った大規模なピアノ作品はソナタと協奏曲の2曲だけとなるようなのです。

そんなグリーグの作曲活動の中で生涯にわたって書き継がれたのが抒情小曲集でした。

その第1集は1864年に書かれていますから、スタートは21歳のころとなります。そして、最後の第10集は20世紀に入った1901年に書かれています。1901年といえば、次第に健康状態が悪化し始める年ですから、まさに生涯にわたって書き継がれた作品と言えます。

しかしながら、小品の集まりとはいえ全10集で66曲からなるこの作品集を全曲録音しているピアニストはそれほど多くはありません。そして、その多くないピアニストの一人がチッコリーニです。つまりは、それだけチッコリーニはグリーグに愛着をもっていたということでしょう。

ただし、その録音の大部分は著作権の延長によってパブリック・ドメインとなるのははるか彼方へと遠のいてしまいました。

現時点でパブリック・ドメインとなっているのは1965年に録音された以下の8曲だけです。

- グリーグ:「抒情小品集」~ワルツ, Op.12-2

- グリーグ:「抒情小品集」~妖精の踊り, Op.12-4

- グリーグ:「抒情小品集」~蝶々, Op.43-1

- グリーグ:「抒情小品集」~春に寄す, Op.43-6

- グリーグ:「抒情小品集」~小鳥, Op.43-4

- グリーグ:「抒情小品集」~アルバムの綴り, Op.47-2

- グリーグ:「抒情小品集」~小川, Op.62-4

- グリーグ:「抒情小品集」~通りゆく婚礼の行列, Op.19-2

実に残念な話です。

パリッとした粋な雰囲気

チッコリーニという人は非常に息の長い演奏家でした。

2015年に89才でこの世を去るのですが、その直前まで現役のピアニストとして活動をしていました。晩年は日本とも縁が深く、毎年のように来日公演を行っていて、90才を迎える2016年にも公演が予定されていたほどです。

ピアニストには長命の人が多く、その最期まで現役として活動を続ける人は多いのですが、その少なくない部分が「誰か止める人はいないのか!」と言いたくなるような醜態をさらすことは少なくありません。しかし、チッコリーニはそう言う中にあって、疑いもなく「希有な例外」だったようです。

私は彼のコンサートに足を運んだことはないので人の受け売りの域を出ないのですが、それでも多くの人が晩年のチッコリーニの変貌ぶりに驚き、そして称賛を惜しまないのです。

若い頃のチッコリーニというのは、何というか、パリッとした粋な雰囲気がいつも漂っています。それは、音楽を煉瓦のように積み上げていく「ドイツ風」のピアニストたちとは正反対の場所に位置するピアニストです。

音色はどこまでもからりと乾いていて、一つ一つの音はまるでチェンバロのようにころころとよく転がるのです。そして、彼の名刺代わりだったサティなんかを聞くと、いつもパリッとした粋な雰囲気が漂っていました。

ただ、それはそれなりに美質としては感じながらも、時によっては、そして作品によってはもっとどろっとした「情念」みたいなものが欲しくなるときはありました。

例えば、彼の得意分野でもあったリストもまたある意味ではあっけらかんとしたクリアな響きと強固な形式感によって貫かれていました。トレモロなんかも、驚くほど一音一音が明確に聞こえるので、そこからはふわっとした幻想的な感覚はほぼ皆無です。

しかし、それこそが若い時代のチッコリーニなんですね。

当然のことながら、ここで紹介している一連のグリーグの作品などもまた、北欧的な叙情は後退して、いわゆるラテン的な明晰さに貫かれています。

彼はこういう音楽を地道にやり続けることで、結果として自分の音楽の根っこと土台を強固なものにしていきました。そして、その事が年をとって衰えが出てきたときに、その衰えに相応しい音楽にチェンジする余裕を与えたのでしょう。

晩年のチッコリーニの音楽が、若い頃と較べて本当に素晴らしいものだったのかは私には分かりません。しかし、それは「醜態」でなかったことだけは確かなようですし、その「変貌」を遂げた音楽が多くの人を魅了したことも事実のようです。

しかし、晩年の彼の音楽を特徴づけるふんわりとした響きの底には、若き時代にクリアな響きを駆使したテクニックがあってこその話であることは間違いないことです。

よせられたコメント

2024-10-08:正敏

- 抒情小曲集は全曲でCD3枚分になるので、いきなり全部買うにはちょっとハードルが高いという人には、初めはピアニストが好きな曲をセレクトして1枚にまとめたものから選ぶのが無難な所でしょうね。それでもいつかは全10集66曲を聴いて欲しいです。ショパンのマズルカは全曲聴き通すのは正直しんどいですが、こっちは全然そんな事はありません。作品を順番通り聴くのもいいし、プレーヤーの機能を利用してランダムに聴くのも有り、勿論好きな曲だけセレクトして聴くのもOKです。自分も定番のギレリス(ですよね?)から入りましたが、誰々の演奏でなければという事も無く、録音してくれたピアニスト全員にありがとう!という気持ちで聴き入っています。ちなみにチッコリーニの晩年の演奏もこの曲集が目当てで購入しました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)