クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

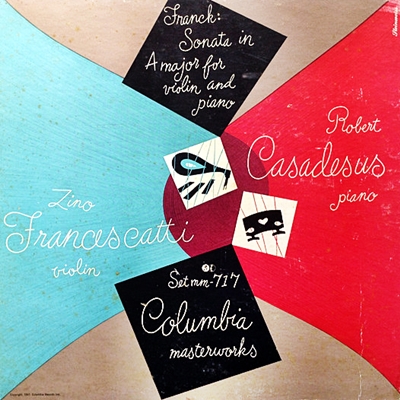

フランク:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ長調(Franck:Sonata for Violin and Piano in A major)

(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッティ 1947年5月7日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on May 7, 1947)

Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [1.Allegretto ben moderato]

Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [2.Allegro]

Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [3.Recitativo - Fantasia]

Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [4.Allegretto poco mosso]

ヴァイオリンソナタという形式は不思議な形式です。

しかし、ヴァイオリンが楽器としても完成され、さらに演奏者の能力も高まるにつれて、次第に二つの楽器が対等にわたりあえるようになっていきます。

この移り変わりは、モーツァルトの一連のヴァイオリンソナタを聞いていくとよく分かります。

初期の作品はヴァイオリンはおずおずとピアノに寄り添うだけだったのが、後期の作品になると二つの楽器が対等に自己主張をするようになり素晴らしい世界を展開してくれます。

ベートーベンはヴァイオリンが持つ表現力をさらに押し広げ、時にはヴァイオリンがピアノを従えて素晴らしい妙技を展開するようになります。

ヴァイオリンが自己主張する傾向はロマン派になるとさらに押し進められ、ここで聞けるフランクのヴァイオリンソナタはその頂点をなすものの一つです。

それにしても、これほどまでにロマン派らしいヴァイオリンソナタが他にあるでしょうか!まさに、ヴァイオリンという楽器の持つ妖艶な魅力をいかんなく振りまいています。

もともとユング君はこのような室内楽のジャンルはあまりにも渋すぎてどうも苦手でした。

でも、初めてフランクのヴァイオリンソナタを聞いたときは、「室内楽は渋いなんて誰が言ったの?」という感じでたちまち大好きになってしまいました。

誰だったでしょうか、この曲を聞くと、匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージされると言った人がいました。

まさにその通りです。

「どうも私は室内楽は苦手だ!」と言う方がいましたらぜひ一度お聞きください。

そんな先入観なんかは吹っ飛ばしてくれることだけは保証します。

室内楽での不可欠の相棒

フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。

それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。

確かに、彼の優れたテクニックに呼応でき、さらにはその妖艶な音色で歌い上げられる深い感情のこもった音楽を真に理解でき、さらにその音楽の寄り添える相手といえばだれが思い浮かぶでしょう。カサドシュほぼ一択というこの事実を前にして、考えてみればなるほどそうなるしかないのかと一人納得している自分に気づきました。

室内楽なのですから、共演相手からご本尊として奉られても困ります。

協奏曲ならば思う存分自分の色を前面に押し出してフランチェスカッティの音楽に徹すれば、それはそれなりに面白い演奏にもなるでしょう。しかし、室内楽ではそういうわけにはいきません。かといって、すぐれたテクニックを持っていても「我」の強い相手だと、これまたちぐはぐな音楽になってしまうことは目に見えています。

確かにフランチェスカッティのヴァイオリンは、豊かで艶やかな音色で聞き手の耳を引き付けますが、それ故に深みが足りないとか、精神性に欠けるなどという悪口もついて回りました。

それに対して、カサドシュはどちらかといえば古典的な均衡を重んじるように思われるピアニストです。しかし、カサドシュはフランチェスカッティの美しさとあふれるような情熱を一切妨げることはなく、それどころかそれをピアノの側から寄り添いながらもより高いレベルへと引き上げる腕を持っていたのです。

ただし、「カサドシュってそんなにすごいピアニストなんですか」という声も聞こえてきそうです。

その原因は、セル&クリーブランド管と録音した一連のモーツァルトの協奏曲録音にあります。あれは演奏の主導権は完ぺきにセルの手中にあり、その強いコントロール下で絶妙なバランス感覚を発揮してピアノを弾ききったのがカサドシュでした。そして、その時のクリーブランド管が白磁を思わせるような透明感に満ちた響きの世界を展開しているので、口さがない連中に「カサドシュのピアノが邪魔だ」などと言ったからです。

「カサドシュのピアノはいただけない。ブラームスのピアノ協奏曲と違って、ピアノがダメだと台無しになってしまう曲ばかりなので、いずれの曲もセルのオケだけ楽しんでいる。」なんて書いている人もいるほどです。

しかし思い出してください、セルほどソリストの選定にうるさい指揮者はいなかったという事実を。そのセルがモーツァルトの録音において選んだソリストがカサドシュだったという事実を。

確かに、モーツァルトに関しては最初から最後までセルの美学の中で事は進んでいくように見えます。。ほとんどのピアニストは不自由を強いられる上に注文だけは人一倍多いというセルのような指揮者との競演はできれば避けたいことでしょう。

しかし、カサドシュは己の美学に徹底的にこだわり抜く完全主義者(悪く言えば偏執狂^^;)の美学を壊すことなく20年近くもつきあい続けたのです。

セルのような完璧主義に取りつかれた偏執狂に淡々と20年近くもつきあい続けられるピアニストはカサドシュ以外には思い当たりません。

そう思えば、セルとはベクトルが異なるとはいえ、フランチェスカッテもまた己の美学を徹底的に貫き通した人でした。そんなフランチェスカッティにとってカサドシュ以上の相棒がこの世に存在するとは思えません。

本当にカサドシュこそはどこまでも懐の大きい、いわゆる中国語で言うところの「大人」だったのです。

そして、私たちはそういう「大人」のおかげで、心いくまでフランチェスカッティの魅力あれるヴァイオリンの世界に浸る幸せを得ることができたのです。

まさに、フランチェスカッティにとってカサドシュこそが、室内楽の分野における不可欠の相棒だったのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)