クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

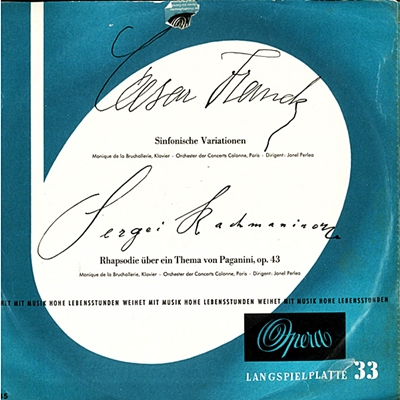

ラフマニノフパガニーニの主題による狂詩曲, Op.43(Rachmaninow:Rhapsodie Uber Ein Thema Von Paganini, Op. 43)

(P)モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ:イオネル・ペルレア指揮 コロンヌ管弦楽団 1956年日録音(Monique de la Bruchollerie:(Con)Jonel Perlea Orchester Der Concerts Colonne, Paris Recorded on 1956)

Rachmaninow:Rhapsodie Uber Ein Thema Von Paganini, Op. 43

Andante cantabileだけはとても有名です

パガニーニのヴァイオリン曲『24の奇想曲』第24番「主題と変奏」の「主題」をネタにして、ラフマニノフらしいロマンティックな世界を繰り広げています。

とりわけ有名なのが、第18変奏のAndante cantabileです。

きっと、「パガニーニの主題による狂詩曲」なんて言われても全然ピントこない人でも、この部分を聞けばピンと来るはずです。テレビのコマーシャルやドラマのBGM、さらにはフィギアスケートの音楽などに、それこそ擦り切れるほどに使い回されています。

ただ、第18変奏なんて言われても、この作品はかなり自由に変奏されていますし、おまけにかんじんの主題が最初に出てこないという変速技を使っていますので、きっとよほど訓練された人でないとどこが18番目の変奏かは聞き当てられないはずです。

でも、大丈夫です。

あのメロディが出てくれば、誰でも思い当たります。

「パガニーニの主題による狂詩曲」なんて知らないよと言う人も、「あのメロディ」が出てくるまで辛抱強く聞き続けてください。

彼女はワルキューレとなり

「モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ」という何とも長い名前のピアニストですが、40年以上もクラシック音楽を聞いてきながら、全く耳にしたことのないピアニストでした。出会ったのは、中古レコードを整理しているとひょっこりと出てきたのです。

伴奏をつとめるのもイオネル・ペルレアという、これまた全く知らない指揮者であり、オケもコロンヌ管弦楽団なのですから、いったい何故にこのレコードを中古レコード店でかったのか自分でも理由が分かりませんでした。そして、おそらく買ったものの一度も針を通さずに仕舞い込まれていたことは間違いないようです。

何故ならば、もしも一度でも聞いていればそんな扱いは受けなかったであろう事が、今回初めて聞いてみて明らかになったからです。

それにしてもウィキペディアはえらいもので、「モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ」で検索すればそれなりの紹介が出てきます。と言うことは、知る人は知る存在のピアニストだったと言うことで、こんな事を書き記しているのは己の至らなさを宣伝しているようなものです。

そこで、もう少し彼女のことを詳しく調べてみました。

まずは、彼女がどの様なピアニストであったかをもっとも分かりやすく言い当てているのがドイツの音楽評論家であるヨアヒム・カイザーの次のような一文です。

彼女は細かく計算をしたり、力を小出しにしたりはしない。

彼女はワルキューレとなり、グランド・ピアノは軍馬となって今オクターブ征伐の戦い意出発する。

いやはや、凄いものです。その存在をワルキューレに例えられるのですから。

しかし、あのギーゼキングも彼女のことを「今世紀の若き神」とまで讃えているのですから、それほどの過剰評価と言うことはないのでしょう。

確かに、彼女のピアノは時には強引ささえ感じられるほどの力強さに溢れていますが、そこには決してあざとい作為などは存在せずに、彼女ならではの音楽、言い換えれば彼女の魂の飛翔があります。

そう言えば、彼女の師匠であったイシドール・フィリップは「音楽のない技巧は無意味であり、技巧のない音楽は無意味である」と言っていました。

ここには音楽と技巧のもっとも素晴らしい結びつきが存在するのです。

しかし、それほどまでに有名だったピアニストが、いかに私が至らない存在だからと言って、何故にここまで忘却の彼方に沈んでしまったのでしょうか。それも少し調べてみて分かりました。

何と彼女は1966年に来日して東京文化会館でN響と公演を行っているのです。そして、その後ヨーロッパ各地をめぐる長いツアーの最中にルーマニアで交通事故に遭ってしまうのです。幸い、その時は一命は取り留めたのですが左手の機能は失われ、ピアニストとしてのキャリアには終止符が打たれることになりました。

それは50代に入ったばかりの頃であり、まさにこれからと言うときでした。さらに、おそらくはその事故の後遺症もあったのでしょうか、1972年に57歳でこの世を去っています。

まさに去る者は日々に疎しであり、半世紀以上もの時が流れれば多くの人々の記憶から失われていくのは仕方がありません。

それにしても、このラフマニノフとフランクの2曲を聴くだけで彼女がいかに刮目すべき存在であったかは分かります。

そこにあるのは強靭無比なテクニックで描き出された、彼女の中に息づいている溢れんばかりの音楽です。それは、楽譜に忠実という護符にしがみつく小心翼々たるピアニストの演奏を聞いているだけでは見ることの出来ない世界が広がっているのです。

よせられたコメント

2023-08-15:大津山 茂

- 大好きなピアニストです。取り上げてくれたことに感謝します。彼女のモーツアルト協奏曲 20 & 23 指揮パウムガルトナーは、私のベスト盤です。

2023-08-17:HARIKYU

- ペルレアさんは飯森泰次郎さんのニューヨーク研修時代の師匠なんですよね。

今日、氏の訃報を知りました。

また、ペルレア氏は米Voxに大量の録音があって、一部はダイアモンド1000シリーズに収録されています。

また輸入レコードでモーツァルトの40番を購入した事もあります。

キビキビしたなかなか優れた演奏でした。

2023-08-18:サンセバスチャン

- 彼女のチャイコフスキーの正規録音や、ボストン交響楽団とのライブのラフマニノフ3番はもの凄い演奏で、おそらく女性ピアニストで彼女ほど豪腕な人はいないと思います。ところでBOXを買ったのですが、何とショパンを集めた一枚にエルボーをぶちかましたらパリッと割れてしまいました。悲しい。0

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)