クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

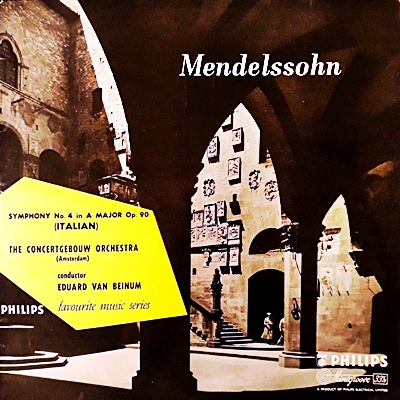

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」(Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian")

エデゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1955年6月2日&4日録音(Eduard van Beinum:Royal Concertgebouw Orchestra Recorded on June 2&4, 1955)

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [1.Allegro vivace]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [2.Andante con moto]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [3.Con moto moderato]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [4.Saltarello. Presto]

弾むリズムとほの暗いメロディ

この作品はその名の通り1830年から31年にかけてのイタリア旅行の最中にインスピレーションを得てイタリアの地で作曲されました。しかし、旅行中に完成することはなく、ロンドンのフィルハーモニア協会からの依頼を受けて1833年にようやく完成させています。

同年の5月13日に自らの指揮で初演を行い大成功をおさめるのですが、メンデルスゾーン自身は不満を感じたようで、その後1838年に大規模な改訂を行っています。

ただ、その改訂もメンデルゾーン自身を満足させるものではなくて、結局彼は死ぬまでこの作品のスコアを手元に置いて改訂を続けました。そのため、現在では問題が残されたままの改訂版ではなくて、それなりに仕上がった33年版を用いることが一般的です。

作品の特徴は弾むようなリズムがもたらす躍動感と、短調のメロディが不思議な融合を見せている点にあります。

通常この作品は「イタリア」という名が示すように、明るい陽光を連想させる音楽をイメージするのですが、実態は第2楽章と最終楽章が短調で書かれていて、ほの暗い情感を醸し出しています。明るさ一辺倒のように見える第1楽章でも、中間部は短調で書かれています。

しかし、音楽は常に細かく揺れ動き、とりわけ最終楽章は「サルタレロ」と呼ばれるイタリア舞曲のリズムが全編を貫いていて、実に不思議な感覚を味わうことができます。

ローカリティが持っていたかけがえのない価値

今日は朝から冷たい雨がふっていて終日続くようです。昨日までは初夏を思わせるような日が続いていただけに、年寄りにはいささか辛い気候の変化です。

と言うことで、この鬱陶しさを振り払えるような音楽はないかと物色していて目に止まったのが、ベイヌム&コンセルトヘボウによる一枚でした。

今さらながらですが、久しぶりに聞き直してみて、しみじみと「こういうローカリティはいいもんだな」と感じさせられました。

それにしてもいつの頃からでしょうか、いつの間にかどこのオケの演奏を聞いてもみんな同じ方向を指向しはじめたのは・・・。おそらく、目指すはベルリン・フィルと言うことなのでしょうが、気がつけばコンセルトヘボウも同じベクトルの中に飲み込まれてしまいました。

しかし、考えてみれば、あのベルリン・フィルにしたって50年代には独特なベルリンならではのローカリティを持っていました。それは、その後の精密機械のようなオケとは根本的なところで異なる「色合い」を持っていました。

私は良く「ヨーロッパの田舎オケ」という言葉を使うのですが、50年代の頃はベルリン・フィルにしてもコンセルトヘボウにしても、みんな「ヨーロッパの田舎オケ」でした。そして、その田舎訛りがこの上もなく強く、そしてこの上もなく魅力的だったのがコンセルトヘボウだったことにあらためて気づかされました。

病弱だったベイヌムは1959年に急逝してしまうのですが、その前から衰えは明らかだといわれていました。確かに、その事は否定できません。

しかし、コンセルヘボウの楽団員はそんなベイヌムを心のそこから尊敬し、信頼し、彼とともに一期一会の音楽を作り出そうとしていました。さすがに、シベリウスの「悲しきワルツ」なんかは音楽の性格上迫力溢れるとはいきませんが、その暖色系の音で形づくられる音楽は非北欧的です。それが、フィンランディアとなれば、これぞコンセルトヘボウならではの迫力であり、それはメンデルスゾーンにしても同様です。訛りは似たようであっても、やはりドイツの田舎オケとは異なります。

この確信に満ちたドッシリとした、そして迫力溢れる音楽がこの上もなく暖かい音色で奏でられる時、ふとこんな妄想が浮かび上がってきました。

ここには、一人ひとりの音楽家の小さな物語が存在します。それはオケのメンバーであり、指揮者であるベイヌムも同様です。そして、そう言う小さな物語が少しずつ集まっていって一つの音楽を形づくっていくのです。おそらく、その一つ一つの物語こそがこういうローカリティの魅力を形づくっていくのでしょう。

考えてみれば、今の時代は大きな物語に飲み込まれて、一人ひとりの物語が消え去ってしまったように見えます。

話が飛躍して恐縮ですが、確かに、ウクライナに侵略したロシアの行為は言語道断ですが、だからといって世界を「民主主義」と「専制主義」という大きな物語で括ってしまうのはあまりにも愚かです。その愚かさのもとで、ウクライナでは、またはシリアやパレスチナ、ミャンマー・・・、数え上げればきりがないほどの場所で一人ひとりの小さな物語が葬られていっています。

今必要なのは、立派な大きな物語ではなく、一人ひとりが持っている小さな物語に寄りそうことなのではないでしょうか。

ベイヌムとコンセルトヘボウの音楽を聞きながらそんな妄想が浮かんでは消えていった雨の一日でした。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)