クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, WoO 23(Schumann:Violin Concerto in D minor, WoO 23)

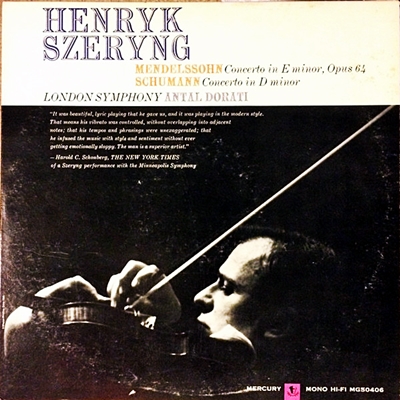

(Vn)ヘンリク・シェリング:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年7月録音(Henryk Szeryng:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on July, 1964)

Schumann:Violin Concerto in D minor, WoO 23 [1.In kraftigem nicht zu schnellem tempo]

Schumann:Violin Concerto in D minor, WoO 23 [2.Langsam]

Schumann:Violin Concerto in D minor, WoO 23 [3.Lebhaft doch nicht schnell]

晩年のシューマンを代表する異形の傑作

晩年のシューマンはヴァイオリンという楽器に強く惹かれていたようで、1851年から52年にかけて2曲のヴァイオリンソナタを作曲していますし、53年の春にはヨアヒムがソリストをつとめたベートーベンのヴァイオリン協奏曲に深く感動して「ヴァイオリンと管弦楽のための幻想曲」を書き、さらには新しいヴァイオリン協奏曲にもチャレンジをします。

シューマンが残した日記によるとその協奏曲は53年の9月21日に取り組みはじめ、10月3日にはオーケストレーションを仕上げて完成したことが記されてます。このロマン派のヴァイオリン協奏曲を代表するともいえるこの作品がそれほどの短時日で仕上げられたのには理由があります。それは、デュッセルドルフの管弦楽団で演奏してもらうことを期待していたからで、完成した楽譜は10月7に日はヨアヒムに送付されています。

ところが、それほどの思いを持って作曲に取り組み、楽譜も送付したにもかかわらずヨアヒムは予定されていた演奏会でこの作品を取り上げることはなく、送られた楽譜は握りつぶされて、いずこともなくお蔵入りすることになってしまいました。そして、シューマンは翌年の2月にライン川に身を投げて自死してしまいます。

そのために、ヨアヒムによって握りつぶされた楽譜が再発見されたのは80年以上の時が過ぎた1937年の事でした。発見された楽譜は草稿譜だったので、その後ヨアヒムが残した「写し」とピアノ・スコアなどを参考にしながら改訂を行って同年の6月に楽譜として出版されました。

そして、その事によってヨアヒムがこの協奏曲の演奏を行わなかった理由も理解できるようになってきました。

一言で言えばヴァイオリンのソロ・パートが異常に複雑で演奏困難なものであり、さらにはそのわりには全く演奏効果があがらない作品だったのです。

確かに演奏するには高い技術を必要とする作品は他にもたくさんありますが、その様な困難とは根本的に異なる困難がこの作品にはあるのです。おそらく、パガニーニの作品などはとても演奏困難なのですが、それでもその困難を乗りこえることにはソリストとしての快感が伴うような困難であり、さらにはその先には聴衆の絶大ななるブラボーが期待できるのです。

ところが、このシューマンの困難さは何処か人間の生理に反するような無理を強いられる困難であり、その困難を乗りこえても快感ではなくてどちらかと言えば苦痛を伴う類のものなのです。そして、そこまでの苦痛を乗りこえた結果がさっぱり聴衆には伝わらないとすれば、もう一度「書き直してくれよ!」と言いたくなるのも十分に理解できるのです。

そして、シューマンの作品にはこのヴァイオリン協奏曲だけに限らず交響曲など他の作品においても似たような傾向があるのです。

しかしながら、そう言う「不都合」の塊のような彼の作品を、その「不都合」を承知の上で演奏してみれば、そこにはシューマンだけが生み出すことが出来た幻想的な世界が広がるのです。それでも、「原典尊重」が錦の御旗になった時代にあっても、とりわけ交響曲などは「不都合」な部分は「訂正」して演奏する指揮者の方が多かったのです。

おそらく、この協奏曲のソリストとしての大変さは第1楽章の冒頭部分を聞くだけですぐに理解できるはずです。重音奏法に主題を奏したあとにそれを装飾風に転調していくのは本当に無理を強いられているというのが痛いほどに伝わってきます。ところが、その無理にはパガニーニに代表されるような華やかさは欠片もありません。そのあとも以下同文という感じです。

しかしながら、それこそがシューマンの世界であり、それが漸く多くの人に理解されるようになってきてから、録音も少しずつ増えてきたようです。

とは言え、ソリストにとっては難曲であることは間違いありませんが、あとの時代のものにとってはシューマンが最後の最後にこのようなヴァイオリンのための協奏曲を残してくれたことに感謝したいですし、例え初演を拒否したとしてもその創作の切っ掛けとなったのはヨアヒムなのですから、決して彼のことを悪く言うことは出来ないでしょう。

ちなみにヨアヒムは遺書の中でこの協奏曲のことにふれていて「この協奏曲はシューマンの死後100年経たないと演奏してはいけない」と書いていたという話も伝わっていますし、妻であるクララもこの曲を「決して演奏してはならない」と家族に語っていたと伝えれているそうです。

つまりは晩年のシューマンを代表する異形の傑作と言うことなのでしょう。

「完璧」さを追求する演奏スタイル

ピエール・モントゥと録音したブラームスの協奏曲を聞いたときに「悠然たるテンポとスケールで開始される導入部を聞くだけで、これが幸せな結果を招くであろう事は察しがつきます、と書きました。

それと比べれば、ドラティの音楽は楷書体です。もちろん、合わせものでも好き勝手をやるミンシュなどよりははるかに有り難い指揮者なのでしょうが、それが物足りないという人もいるかもしれません。しかし、シェリングのヴァイオリンさはただただ音の美しさで勝負するような音楽ではなくて、基本的には「硬派」、言葉をかえれば完璧なプロポーションを提示するところに真骨頂がありました。

その意味では、ドラティ&ロンドン交響楽団というバックアップは完璧な外枠をつくり出しています。

つまりは、完璧なプロポーションを持った外枠に、完璧なプロポーションを持ったシェリングのヴァイオリンが見事なまでにすっぽりと収まっているのです。

オケと独奏楽器が火花を散らすような音楽も良いのですが、お互いが音楽に対する共通理解を持って完璧な造形物をつくり出すような演奏もまた魅力的だと言うことをこの録音は教えてくれます。

録音は1964年と言うことですから、シェリングにとっては絶頂期と言える時期です。彼は、その後、己の演奏の完璧さを追求しすぎた結果、アルコールに頼らざるを得なくなってしまい、70年代に来日した頃には完全にアルコール依存症になっていました。

確かに、この完璧さを年を重ねても維持するのは容易なことではなかったのでしょう。

まあ、深みや重みに欠けるという人もいるでしょうが、こういう「完璧」さを追求する演奏スタイルは、ある意味ではその後のクラシック音楽の演奏スタイルを予告するような演奏だったのかもしれません。

最後にもう一つ付け加えれば、この録音はMercuryによるものなのですが、1961年にフィリップス・レコードに買収されてからは往年の凄みある音は聞けません。それが実に持って残念です。

もちろん、十分すぎるほどに優秀な録音ではあるのですが、Mercuryの本当の凄さを知っている人にとっては残念であることは理解していただけるでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)