クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

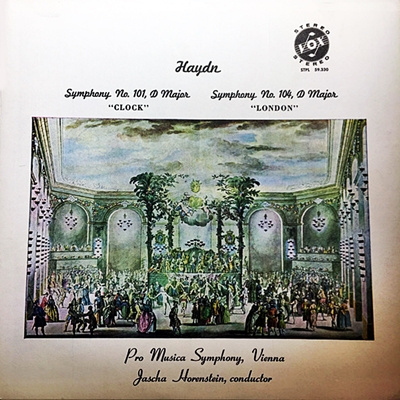

ハイドン:交響曲101番 ニ長調 「時計」 Hob.I:94(Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock")

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン交響楽団 1957年録音(Jascha Horenstein:Vienna Symphony Orchestra Recorded on 1957)

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [1.Adagio - Presto]

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [2.Andante]

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [3.Menuet (Allegretto) - Trio]

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [4.Finale (Vivace)]

規則正しい伴奏リズム

しかし、形式的には未だに雇い主であったエステルハージ候は「年寄りには静かな生活が相応しい」といって容易に許可を与えようとはしませんでした。このあたりの経緯の真実はヤブの中ですが、結果的にはイギリスへの演奏旅行がハイドンにとって多大な利益をもたらすことを理解した候が最終的には許可を与えたということになっています。

しかし、経緯はどうであれ、この再度のイギリス行きが実現し、その結果として後のベートーベンのシンフォニーへとまっすぐにつながっていく偉大な作品が生み出されたことに私たちは感謝しなければなりません。

この94年の演奏会は、かつてのような社会現象ともいうべき熱狂的な騒ぎは巻き起こさなかったようですが、演奏会そのものは好意的に迎え入れられ大きな成功を収めることが出来ました。

演奏会はエステルハージ候からの許可を取りつけるに手間取ったために一週間遅れてスタートしました。しかし、2月10日から始まった演奏会は、いつものように一週間に一回のペースで5月12日まで続けられました。そして、この演奏会では99番から101番までの三つの作品が演奏され、とりわけ第100番「軍隊」は非常な好評を博したことが伝えられています。

- 交響曲99番 変ホ長調:1793年作曲:1794年2月10日初演

- 交響曲101番「時計」 ニ長調:1794年作曲:1794年3月3日初演

- 交響曲100番「軍隊」 ト長調:1794年作曲:1794年3月31日初演

交響曲101番「時計」 ニ長調

この交響曲につけられた「時計」というタイトル第2楽章のは規則正しい伴奏リズムから19世紀に一般化したようです。この主題と4つの変奏からなるアンダンテ楽章にはハイドンらしいコケティッシュな魅力がつまっています。

しかし、この交響曲はその様な外面的な魅力だけでなく、ハイドンとしてはもっとも規模の大きなメヌエットや複雑な構造を持った終楽章など、通好みの仕掛けにも溢れています。

おそらく、この交響曲は104番とならんで、もっともベートーベンに近づいた作品だと言えるでしょう。

悠然たるハイドン

ホーレンシュタインの演奏を聞いていつも思うのは、どの作品においてもやや遅めのテンポを採用していることです。

一般的に遅めのテンポというのはクレンペラーのように構築性を押し出すためや、クナパーツブッシュのように音楽にうねりをもたらして巨大化を図るために採用されたりするのですが、ホーレンシュタインの遅さはそのようなものとは全く異なります。

彼は、やや遅めのテンポを設定することで、柔らかく自然な流れをつくり出すことを目的としているのです。

そして、その特徴が一番良く出ているのがこの一連のハイドン演奏かもしれません。

正直言って、最近は彼の録音からは少し離れていて、その記憶が薄れつつあっただけに、久しぶりに聞いたハイドンには驚かされると同時に、すっかり嬉しくなってきました。

そして、同じハイドンの演奏で遅いテンポを設定したクレンペラーと比較すれば、同じ遅さでもその目指すもの違いがはっきりと分かります。

これほどまでにハイドンの交響曲を悠然と演奏した人は他には思い当たりません。

ハイドンというのはセルのようにその職人技を精緻に描き出すか、ビーチャムのようにその諧謔性を前面に出すか、クレンペラーのように巨大な構築物に仕上げるか・・・等という手練手管を使って聞き手の耳のご機嫌を伺わなければいけない代物です。とにかく、指揮者にとってもオーケストラにとっても、実にコスト・パフォーマンスの悪い音楽で、どれほど頑張ってもその頑張りがあまり聞き手には伝わらず、逆にまずい部分があるとそのマイナス部分が露わになってしまうと言う特質を持っています。

それだけに、このホーレンシュタインのように悠然たるテンポで、ある意味ではベートーベンの時代を乗りこえて、まるで初期のロマン派のように響かせるというのは考えようによってはかなりの荒技です。特に、ハイドンの最後の交響曲である104番では、その様なアプローチがもたらす美点が最大限に発揮されています。それは、どこかメンデルスゾーンの交響曲を聞くような思いにさえとらわれます。

この情緒に溢れた音楽は聞き手の耳にとっては大変なご馳走となっているのです。

さに言えば、そう言う悠然たるハイドンが極上の響きで演奏されるのですから、これはもう素晴らしいの一言しかありません。

各楽器のブレンドの仕方がこの上もなく絶妙で、やや厚めの低声部の響きを土台として暖色系の美しい響きをつくり出します。もちろんそれはウィーン交響楽団が本来持っている美点とも共通するのでしょうが、それでもその美しいふくよかな響きはホーレンシュタイン独自のものだと言えます。

確かに、ウィーン交響楽団はホーレンシュタインがよく指揮台に立ったオケではあるのですが、それでも「客演」という立場でこれだけの事を成し遂げるとは、驚くべき統率能力とコントロール能力だと言わなければいけません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)