クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番より「シャコンヌ」

(Vn)イダ・ヘンデル: 1960年録音

J.S.Bach:Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor, BWV 1004

ヴァイオリン一挺で描き尽くそうとした世界

バッハがこれらの作品をいつ頃、何のために作曲したのかはよく分かっていません。一部には1720年に作曲されたと書いているサイトもありますが、それはバッハが(おそらくは)自分の演奏用のために浄書した楽譜に記されているだけであって、必ずしもその年に作曲されたわけではありません。

さらに言えば、これらの6つの作品がはたして同じ目的の下にまとめて作曲されたのかどうかも不確かです。

しかし、その様な音楽学的な細かいことは脇に置くとしても、これらの作品を通して聞いてみると一つの完結した世界が見えてくるのは私だけではないでしょう。それは、どちらかと言えば形式がきちんと決まったソナタと自由に振る舞えるパルティータをセットととらえることで、明確な対比の世界が築かれていることに気づかされるからです。そして、そのパルティータにおいても、「アルマンド」-「クーラント」-「サラバンド」-「ジーグ」という定型様式から少しずつ外れていくことで、その自由度をよりいっそう際だたせています。

そして、パルティータにおいて最も自由に振る舞っている第3番では、この上もなく厳格で堂々としたフーガがソナタの中で屹立しています。

この作品は演奏する側にとってはとんでもなく難しい作品だと言われています。しかし、その難しさは「技巧」をひけらかすための難しさではありません。

パルティータ2番の有名な「シャコンヌ」やソナタ3番の「フーガ」では4声の重音奏法が求められますが、それは決して「名人芸」を披露するためのものではありません。

その意味では、後世のパガニーニの「難しさ」とは次元が異なります。

バッハの難しさは、あくまでも彼がヴァイオリン一挺で描き尽くそうとした世界を構築するために必要とした「技巧」に由来しています。

ですから、パガニーニの作品ならば指だけはよく回るヴァイオリニストでも演奏できますが、バッハの場合にはよく回る指だけではどうしようもありません。それ以上に必要なのは、それらの技巧を駆使して描ききろうとしたバッハの世界を理解する「知性」だからです。

その意味では、ヴァイオリニストにとって、幼い頃からひたすら演奏テクニックを鍛え上げてきた「演奏マシーン」から、真に人の心の琴線に触れる音楽が演奏できる「演奏家」へとステップアップしていくために、一度はこえなければいけない関門だといえます。

美しく、そして気高く咲き誇る花

彼女がアンチェル&チェコ・フィルと共演して録音した「スペイン交響曲」やラヴェルの「ツィガーヌ」を「純度の高い美しい響きの中でヘンデルという美しい花がその存在を誇示している水中花」と評したことがあります。

ヴァイオリンは何といっても美音が魅力です。そして、様々なヴァイオリニストはその人らしい美音を求め続けるのでしょうが、ヘンデルはまさに「蠱惑的」と言っていい類い希なる美音の持ち主です。

ですから、ヴァイオリン一挺で演奏されるバッハのシャコンヌや、ピアノが伴奏に徹するタルティーニの「悪魔のトリル」やコレッリの「ラ・フォリア」のような作品になると、ガラスの中ではなくて、まさに眼前に美しく咲き誇る花を見るがごときです。

それにして、このような響きを彼女はどの様にして身につけたのでしょう。

ヘンデルの系譜を辿ってみれば、その背景にはユダヤ系のポーランド人であり、カール・フレッシュ門下だと言うことがあげられます。さらに言えば、姉弟子であるジネット・ヌヴーからの影響も無視できないでしょう。

しかし、数多くの有名なヴァイオリニストを輩出したカール・フレッシュ門下の中でも、彼女の響きは唯一無二の魅力を備えています。また、その奔放にして主情的な楽曲解釈は誰にも真似が出来ません。

そう言えば、彼女は常に「芸術とはテクニックではなくそのテクニック使ってする『何か』なのだ」と言っていました。

それは言葉をかえて小林秀雄風に言えば「テクニックを駆使して花の美しさを説明するのではなくて、そのテクニックを使って己自身が美しい花になる」と言うことなのでしょう。

そして、その美しい花は完璧な技術によって咲き誇るハイフェッツとは全く異なる花であることは言うまでもありません。

それはもしかしたら、その妖しいまでの美しさによって人を惑わす花だったのかもしれません。

それ故に、ここで紹介している「シャコンヌ」や「悪魔のトリル」、「ラ・フォリア」を聞かされると、「これしかないのだ!」といってしまいそうな自分を制御するのが難しいのです。

よせられたコメント

2022-04-01:安達順一

- リスニングルームで取り上げられる演奏を毎日楽しみにしております。ありがとうございます。

イダ・ヘンデルは初めて聞きましたが、このバッハの無伴奏はとても気に入りました。

さて、無伴奏なのに(Vn)イダ・ヘンデル:(P)ウラディーミル・ヤンポルスキ

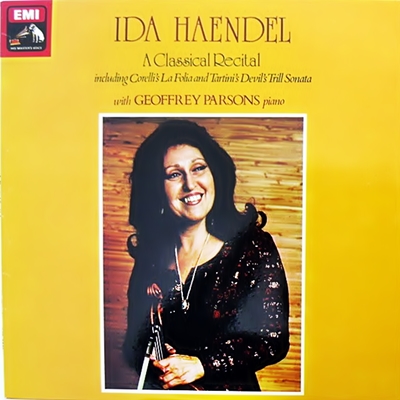

と紹介されているので、ジャケット写真を見るとGEOFFREY PARSONS pianoとあってヤンポルスキではない。

「悪魔のトリル」や「ラ・フォリア」の曲目もあるけどその前にあるのはincludingかな。ということで検索すると、ヤフオクで落札された商品の画像が残っていました。

それによると、このレコードは2枚組でシャコンヌはVitali の Chaconneでした。多分ピアノ伴奏付きです。

というわけで、なにかの勘違いが起こっているのではないかと僭越ではありますがご連絡まで。

(<管理人の追記>

なんだか最近ミスが多いよなぁ(^^;なので、こういうご指摘助かります。

早速に手直しをしました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)