クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

J.シュトラウスII世:「美しく青きドナウ」

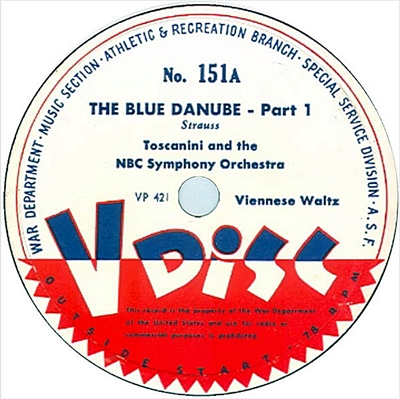

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1941年12月11日&1942年3月19日録音

Johann Strauss :The Blue Danube, Op.314

社交の音楽から芸術作品へ

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

美しき青きドナウ 作品314

よく知られているように、この作品はプロイセンとの戦争に敗れて国民全体ががっくりと落ち込んでいるときに作られました。最初は合唱曲として発表されたのですが、それにつけられていた歌詞がとんでもなく酷いもので、それが足を引っ張ってそれほど評判とはならなかったと伝えられています。

ところが、そう言う「愛国的(?)」な歌詞などは放り出して、純粋に管弦楽曲として編曲して演奏すると、これが爆発的なヒットとなったのです。

この編曲の背景には、シュトラウスの妻がこの作品のメロディの素晴らしさに気づいて、演奏旅行に出かける夫の鞄にそっとしまい込んだという「美談」が残されています。何とも「クサイ」話ですが、今も昔もこの手の話が好きな人が多いという証拠にはなるでしょう。

しかし、結果は何であれ、今やこの音楽はオーストリアの第2国歌といわれるほどになっています。それ故に、ニューイヤーコンサートで、この作品だけはアンコール曲として必ず演奏されます。冒頭の音型をヴァイオリンが刻みはじめると一斉に拍手が巻き起こって演奏が中断され、指揮者とウィーン・フィルが新年の挨拶をするというのが「お約束」になっています。

真っ向から眉間を真っ二つにたたき割るような演奏

トスカニーニの「スケートをする人(スケーターズ・ワルツ)」を紹介したときに、「純音楽的表現」等という生易しいものではなくてそう言う上品さを突き抜ける「凄み」があると書きました。

それは「ライト・クラシック」等とよばれることのある作品であるにもかかわらず、真っ向から挑みかかるような指揮ぶりでした。あれは実にもって凄まじい「スケーターズ・ワルツ」でした。

「鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん」という言葉がありますが、こういう演奏を聞かされると、トスカニーニと言う人は己が取り上げる以上は、その音楽を絶対に「鶏」だとは思っていなかったことがよく分かります。

そして、トスカニーニという人はそう言う「小品」を結構たくさん録音しているにもかかわらず今までほとんど取り上げてこなかったことに気づきました。

考えてみれば、収録時間が5分程度のSP盤の時代にはそう言う小品がサイズ的には最適でした。

レーベルにしても一番の売れ筋だったでしょうから、巨匠と言われる指揮者であっても積極的に取り上げていたのです。しかし、長時間収録が出来る媒体に変わっていく中で、そう言う小品はメインの大作を収録した余白の埋め草のような存在になっていってしまいました。

当然の事ながら、埋め草に全力が投入されるはずもなく、次第に通り一遍のつまらぬ演奏しか生まれなくなっていったのです。

それに対して、かつての巨匠たちは実に個性豊かにそう言う小品を演奏したものだと感心させられます。

そして、雰囲気的にはそう言う小品には一番似つかわしくないようなトスカニーニが一番個性的な表現をしているように感じられるのが面白いところです。

ウェーバーの「舞踏への招待」やスッペの「詩人と農夫、ポンキエルリの「時の踊り」」等は、優雅さよりは真っ向からその眉間を真っ二つにたたき割るような演奏です。バッハの「G線上のアリア」や羞悪羅臼の「美しく青きドナウ」も強靭なまでのカンタービレが魅力的です。

ただし、「舞踏への招待」のように、録音的には強奏部分ではいささか音が潰れてしまっているものもあるので、そのあたりはいささか残念です。しかし、それもまたトスカニーニらしい迫力のあらわれで、録音スタッフが対応しきれないような凄みのあらわれだったのかもしれません。

人よってはトンでも演奏と言われるかもしれないのですが、それもまた楽しからずやです。

よせられたコメント

2022-03-27:笑枝

- 長年のトスカニーニファンです。

小品はきちんと聴いたことありませんでした。

Yung さまの解説を読み、録音事情がよくわかりました。

力のこもったいい演奏ですね。楽しめました。

トスカニーニのテレビ放送の『アイーダ』のこと、お話しさせてください。

最初にビデオで出されたものを、なんと友人からもらったのです、演奏会形式でつまらないから、って。

小生にとってはお宝ビデオでした。

第一部の後半に入ると、トスカニーニもノリノリ。

胸に左手を当てるしぐさ、オーケストラに、心を込めてうたうように、と。

チェロ演奏家ならではのしぐさですね。

演奏終了後がおもしろいです。

NBC 8Hスタジオ、割れるような拍手。

トスカニーニがステージの袖に引っ込む。

コンマスがとなりと何か話してる様子が写ってます。

マエストロ、ステージに出てくるかな、出てこないよな、って感じの会話。

トスカニーニが、拍手に応えて、再びステージに出て来た?

後ろを振り返ったコンマス、びっくりした表情がいいです。

めったにないことだったんでしょうね。

若き日のテレサ・シュティヒ・ランダル、ステージの椅子からなかなか立ち上がらず、ステージでそっと涙をぬぐってる姿も写ってます。

貴重なドキュメントです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)