クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

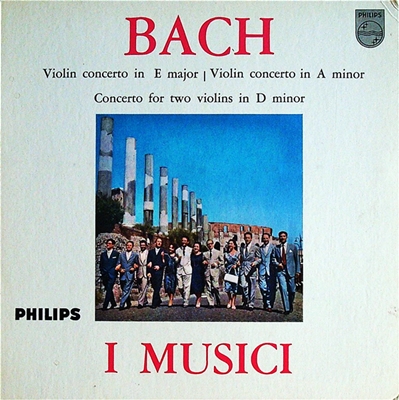

バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調, BWV. 1041

(Vn)ロベルト・ミケルッチ:イ・ムジチ合奏団 1958年録音

Bach:Violin Concerto in A minor, BWV 1041 [1. no tempo indication(Allegro)]

Bach:Violin Concerto in A minor, BWV 1041 [2.Andante]

Bach:Violin Concerto in A minor, BWV 1041 [3.Allegro assai]

3曲しか残っていないのが本当に残念です。

勤勉で多作であったバッハのことを考えれば、一つのジャンルに3曲というのはいかにも少ない数ですがそれには理由があります。

バッハの世俗器楽作品はほとんどケーテン時代に集中しています。

ケーテン宮廷が属していたカルヴァン派は、教会音楽をほとんど重視していなかったことがその原因です。世俗カンタータや平均率クラヴィーア曲集第1巻に代表されるクラヴィーア作品、ヴァイオリンやチェロのための無伴奏作品、ブランデンブルグ協奏曲など、めぼしい世俗作品はこの時期に集中しています。そして、このヴァイオリン協奏曲も例外でなく、3曲ともにケーテン時代の作品です。

ケーテン宮廷の主であるレオポルド侯爵は大変な音楽愛好家であり、自らも巧みにヴィオラ・ダ・ガンバを演奏したと言われています。また、プロイセンの宮廷楽団が政策の変更で解散されたときに、優秀な楽員をごっそりと引き抜いて自らの楽団のレベルを向上させたりもした人物です。

バッハはその様な恵まれた環境と優れた楽団をバックに、次々と意欲的で斬新な作品を書き続けました。

ところが、どういう理由によるのか、大量に作曲されたこれらの作品群はその相当数が失われてしまったのです。現存している作品群を見るとその損失にはため息が出ます。

ヴァイオリン協奏曲も実際はかなりの数が作曲されたようなですが、その大多数が失われてしまったようです。ですから、バッハはこのジャンルの作品を3曲しか書かなかったのではなく、3曲しか残らなかったというのが正確なところです。

もし、それらが失われることなく現在まで引き継がれていたなら、私たちの日曜日の朝はもっと幸福なものになったでしょうから、実に残念の限りです。

時にはこういうバッハもいいのかもしれません

1958年の録音ですから、まさにヴィヴァルディの「四季」が空前の大ヒットをかっ飛ばしたのとほぼ同じ時期の録音です。

それから、もう一つ驚いたのは、この中古レコードのライナーノートに、イ・ムジチ合奏団は1955年にモノラルで「四季」を録音していて、そちらはあまり話題にならなかったと書かれていたことです。私も、あの有名すぎるほどに有名な「四季」の録音の前にモノラル録音が存在していたなどとは全く知りませんでした。

おそらく、それほどにクラシック音楽オタクからはイ・ムジチの「四季」は敬遠されていると言うことです。今はそれほどではないでしょうが、イ・ムジチの「四季」なんてのは「聞かない」事がオタクとしての矜恃みたいに思われているときがありましたからね。(^^;

ただし、それには理由がないわけではありませんでした。それは、彼らの58年録音の「四季」は、まさに大甘の大トロとも言うべき演奏だったからで、それは潔癖なクラシック音楽の愛好家からは「下品」にすぎると思われたからです。しかし、その演奏こそが、日頃はクラシック音楽などはほとんど聴かない層に大いに好まれたポイントなので、その反発はより一層大きくなったのでした。

しかし、音楽というのは聴いて修行をするものではなくて、その美しさに酔いしれるものであるならば、演奏様式がどうのこうのなどという話は二の次、三の次です。

実際、時代はこの辺りから「カラヤンの時代」になっていきます。ベルリンフィルの合奏能力を徹底的に活用して、この上もなく優美な響きと旋律ラインを描き出す「カラヤン美学」は、多くのオタクたちがどれほど否定しても、その向こう側にいる普通の音楽愛好家たちは指示しました。そして、カラヤンが亡くなってから40年近い時間が経過しても、未だにカラヤンの録音は多くの人に聴き継がれています。そして、それはまたイ・ムジチの「四季」に関しても同様です。

ただし、それがヴィヴァルディではなくてバッハならなどうなのよ、と言う声が聞こえてきそうなのがこの録音です。

今となってっは信じがたいほどの大トロのバッハです。小規模な編成でありながも、分厚い低声部を土台にして、優美きわまるアーヨのヴァイオリンが歌いまくります。ミケルッチも後の時代に較べるとはるかに大胆です。協奏曲第2番のアダージョ楽章などは、まるでロマン派の小品のごとしです。

また、映画「愛は静けさの中に」で使われた「2つのヴァイオリンのための協奏曲」のラルゴ楽章は「仲睦まじい姉妹の語らい」等と言われるのですが、このアーヨとミケルッチとの掛け合いはまさに映画の中で使われたように「愛する二人の語らい」のように聞こえます。

もちろん、それぞれの旋律ラインを均等にならし、独奏楽器もシャープに描き出していく演奏も魅力的ですが、時にはこういうバッハもいいのかもしれません。

よせられたコメント

2022-02-06:joshua

- たとえば、アメリカの才媛ヒラリー・ハーンでこの曲を聞いてもちっとも楽しめなかったです。一方同じ才媛でも、アッカルドが伴奏したA・S・ムターの演奏は、どちらかというとこのアーヨに近く、バッハのこの手の曲はロマンチックなアプローチが私には合っています。同じドイツ人のR・バルヒェットも近いものがありました。オイストラッフ父子や佐藤陽子の師匠L・コーガンも、うまく言えませんが、野太い音で濃厚に弾いていて傾聴してしまいます。Grumiaux, Szeryngでは、世評よりも前者グリュミオーがいいですねえ。ただし、四季の冬の場合の Wolfgang Schneiderhanのように、またアーヨの後継者ミケルッチの「四季」のように、豹変して現代風にsharp & molto Allegroな場合もあったりします。

今回も針音の向こうからモノラルLPのいい音が聞こえてきました。

F・アーヨもドッペルコンツェルトの相方R・ミケルッチも「四季」の原体験を作ってくれた人たちです。57年ならぬ55年の「四季」が存在するようですが、聴いてみたいものです。この場でリクエストさせていただきます。

如月初旬の寒中空は晴れ渡り、陽の差す窓辺で懐かしく、手元はかじかんでも心温まる音色を味わっています。明日また、日が昇る前から仕事に向かう途上で思い出して懐石としたい演奏です。音楽は歓楽哀感ドラマはあれど、安全地帯であってくれます。

2022-02-07:tks

- いつも楽しまさせていただいています。今回のI Musiciのバッハ、初めて聴いたはずなのですが、何か懐かしく感じました。ステレオ初期のバロック演奏ってこんな感じのが多かったなあ、今では聴けなくなったスタイルだな、と妙な感慨に耽っていました。yungさんも述べておられますが、カラヤンのバロックと似たねっとり感(特に第2楽章!)があります。同時代でもこのサイトで聴けるSchneiderhanのものは随分スッキリしていますから、ねっとりバロックはこの時代の時流に合っていたんでしょうね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)