クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

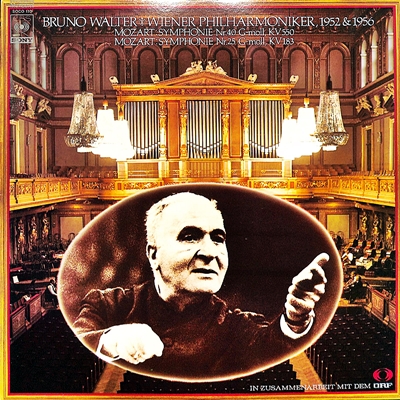

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調, K.550

ブルーノ・ワルター指揮:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1952年5月18日録音

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [1.Molto Allegro]

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [2.Andante]

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [3.Menuetto]

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [4.Allegro assai]

これもまた、交響曲史上の奇跡でしょうか。

1788年という年はモーツァルトにとっては「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」を完成させた年ですから、作曲家としての活動がピークにあった時期だと言えます。ところが生活はそれとは裏腹に困窮の極みにありました。

原因はコンスタンツェの病気治療のためとか、彼女の浪費のためとかいろいろ言われていますが、どうもモーツァルト自身のギャンブル狂いが一番大きな原因だったとという説も最近は有力です。

そして、この困窮の中でモーツァルトはフリーメーソンの仲間であり裕福な商人であったブーホベルクに何度も借金の手紙を書いています。

余談ですが、モーツァルトは亡くなる年までにおよそ20回ほども無心の手紙を送っていて、ブーホベルクが工面した金額は総計で1500フローリン程度になります。当時は1000フローリンで一年間を裕福に暮らせましたから結構な金額です。さらに余談になりますが、このお金はモーツァルトの死後に再婚をして裕福になった妻のコンスタンツェが全額返済をしています。コンスタンツェを悪妻といったのではあまりにも可哀想です。

そして、真偽に関しては諸説がありますが、この困窮からの一発大逆転の脱出をねらって予約演奏会を計画し、そのための作品として驚くべき短期間で3つの交響曲を書き上げたと言われています。

それが、いわゆる、後期三大交響曲と呼ばれる39番?41番の3作品です。

完成された日付を調べると、39番が6月26日、40番が7月25日、そして41番「ジュピター」が8月10日となっています。つまり、わずか2ヶ月の間にモーツァルトは3つの交響曲を書き上げたことになります。

これをもって音楽史上の奇跡と呼ぶ人もいますが、それ以上に信じがたい事は、スタイルも異なれば性格も異なるこの3つの交響曲がそれぞれに驚くほど完成度が高いと言うことです。

39番の明るく明晰で流麗な音楽は他に変わるものはありませんし、40番の「疾走する哀しみ」も唯一無二のものです。そして最も驚くべき事は、この41番「ジュピター」の精緻さと壮大さの結合した構築物の巨大さです。

40番という傑作を完成させたあと、そのわずか2週間後にこのジュピターを完成させたなど、とても人間のなし得る業とは思えません。とりわけ最終楽章の複雑で精緻きわまるような音楽は考え出すととてつもなく時間がかかっても不思議ではありません。

モーツァルトという人はある作品に没頭していると、それとはまったく関係ない楽想が鼻歌のように溢れてきたといわれています。おそらくは、39番や40番に取り組んでいるときに41番の骨組みは鼻歌混じりに(!)完成をしていたのでしょう。

我々凡人には想像もできないようなことではありますが。

ただの先祖帰りだけではありません

あまりにも有名なワルターのムジークフェラインザールでのト短調シンフォニーの録音です。まさか、この録音を未だにアップしていないとは自分でも思っていませんでした。

ワルターが登場するところは言うまでもなく、楽章間のざわめきや終演後の拍手も収録されているので、歴史的記録としても貴重です。そこからは、里帰りをしたワルターを温かく迎え入れるウィーンの人々の姿が伝わってきます。

それから、ワルターのウィーンでの里帰りコンサートはこれ以外にも幾つか存在しているのですが、そのほとんどは1970年代にリリースされてしまっているので隣接権が切れていません。辛うじて、この1952年録音のト短調シンフォニーだけがパブリック・ドメインです。(2002年の法改訂に記された経過措置によって1952年以前に録音された音源はリリース年にかかわらず全てパブリック・ドメイン。)

56年に録音された25番の小ト短調も素晴らしいので実に残念です。

ただし、このト短調シンフォニーにはワルター渾身のポルタメントが刻み込まれていて、それを聴けるだけでも十分な値打ちがあります。

ヴィオラのさざ波を背景に6度跳躍のポルタメントが冒頭で炸裂(^^;するのですが、これには誰しもが度肝を抜かれますね。しかし、ワルターは自分のスコアのこの部分に「神よ、なぜに我を見捨て給うたか」と書き込んでいたそうです。

そう言えば、トスカニーニもまた「正直に言うとね、僕は時々モーツァルトの音楽にうんざりするんだ」と言いながら、「でもト短調、これは偉大なる悲劇だよ」と語っていました。まさにそのような深い悲劇はこのように歌うことでしか乗りこえることが出来ないというワルターの思いがここに強く込められているように思われます。

そして、この冒頭楽章はこのポルタメントだけでなく、最後まで深い憂愁と溜息のような悲しみに包まれています。

続くアンダンテ楽章もまた涙の中に沈み込むような音楽になっています。

しかし、これが第3楽章のメヌエットにはいると一転して雰囲気が変わります。まさに、「決然として」という言葉が相応しいような強い緊張感を持った音楽が展開されます。そして、中間部のトリオでは再び夢見るような雰囲気に戻るのですが、再びメヌエットに帰ってくると再び力強い音楽が戻ってきます。

そして、終楽章もまた気迫に満ちた、まさにアメリカに渡って変身したワルターらしい音楽になっています。

まさに、あるがままの自由闊達な音楽です。そして、ともすれば冒頭の「6度跳躍のポルタメント」だけにスポットが当たって、ともすれば「先祖帰り」の音楽のように思われるムキもあります。

しかし、ワルターはそれほど単純な男ではないことはしっかりと見ておかなければいけません。

ともすれば、アメリカへの亡命後の演奏スタイルの変化はアメリカの聴衆に受け入れられるための「営業目的」のような言われ方をされることがあるのですが、こういう演奏を聞くと、それは新天地における様々な経験を通して一歩前に進み出た新しいワルターの姿であったことを思い知らされます。

そして、この里帰り公演では、そういうヨーロッパ時代の古いワルターと新天地アメリでの新しいワルターが渾然一体となって解け合っているのです。

よせられたコメント

2021-05-29:Okm

- 待ってました。学生時代にこの録音を聴き、戦争終結後に「帰郷」したワルターとウィーンフィルの、冒頭から入れ込んだような演奏に驚いたものです。アップして戴き、深く感謝いたします。

2021-06-04:コタロー

- 10点満点です。とりわけ、初めの2つの楽章からは深い感銘を受けました。

この名演奏がパブリックドメインとして、このような形で聴けることは大変ありがたいことですね(私的には、この演奏に匹敵するのはカザルス=マールボロのライヴ録音だと思っています)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)