クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

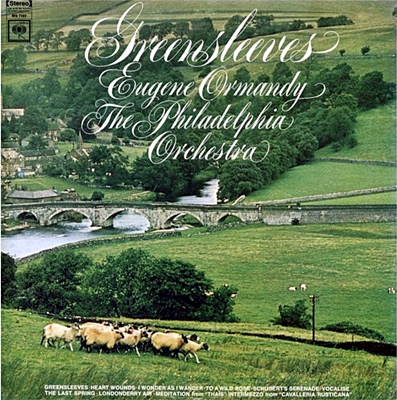

ヴォーン・ウィリアムズ:グリーンスリーヴスによる幻想曲

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1957年4月14日録音

Vaughan Williams:Fantasia On Greensleeves

交響曲は知らなくても・・・

しかし、そう言う彼の本線である交響曲を聞いたことがなくても、この弦楽合奏を主体とした二つの幻想曲なら聴いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。

ヴォーン・ウィリアムズは20世紀の作曲家としては珍しく穏やかで美しい旋律ラインを持った音楽を書いた人というイメージがあります。そう言うイメージにピッタリなのがこの二つの幻想曲であり、とりわけ「トマス・タリスの主題による幻想曲」は彼に作曲家としての成功をもたらした作品です。

トマス・タリスの主題による幻想曲

トマス・タリスとは16世紀のイングランドで活躍した作曲家でありオルガン奏者でした。ロンドンの小さな教会のオルガン奏者からたたき上げて最後は王室礼拝堂のオルガン奏者にまで上りつめた人で、テューダー朝のヘンリー8世、エドワード6世、メアリー1世とエリザベス1世という歴代の王に仕えました。

ヴォーン・ウィリアムスがこの幻想曲のもとにした「トマス・タリスの主題」とは、彼が1567年に書いた「大主教パーカーのための詩編曲」の第3曲の旋律です。

ヴォーン・ウィリアムスはこの偉大なオルガン奏者に敬意を表したのか、単純な弦楽合奏としてこの作品を仕上げるのではなく、二組の弦楽合奏(一組は通常の弦楽合奏、もう一つは少し離れた場所に各パート二人からな小規模の弦楽合奏と指定)と、一組の弦楽四重奏によってオルガン的な響きを実現しています。

グリーンスリーヴスによる幻想曲

おそらく、ヴォーン・ウィリアムスにとっては不満でしょうが、彼の作品の中ではもっとも有名な作品です。何故ならば、その「有名」さの大部分がイングランドの古い歌「グリーンスリーヴス」に依存しているからです。

この作品はもともとはオペラ「恋するサー・ジョン(Sir John in Love)」の第3幕の間奏曲としてかかれたものであり、さらにその間奏曲をラルフ・グリーヴズ(Ralph Greaves)が編曲して独立させたのが「グリーンスリーヴスによる幻想曲」です。楽器編成は弦楽合奏を主体としながらそこにハープとフルートが追加されています。

とは言え、その編曲はヴォーン・ウィリアムス自身も気に入ったようで、1934年に本人の指揮で初演されています。

と言うことで、この作品の著作権関係が心配になったのですが、調べてみると編曲者である「ラルフ・グリーヴズ」の権利も既に消滅していました。

一つまみも二つまみも色気を追加

本家本元のボールトの演奏と較べるとその違いは際だっています。

ボールトの演奏にはどこかイングランドの荒野を吹きすぎていく風のような寂寂とした雰囲気がありました。

そう言えば、明治の開国以来イギリスと日本の関係というのは、いろいろなことがあったとしても不思議に相性が良かったように見えます。もしかしたら、その背景に、大陸の近くにある島国という地政学的共通点が、いろいろな意味での共通点を生み出したのかもしれません。

見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ

新古今和歌集に収録された藤原定家の有名な和歌ですが、花や紅葉という華やかなものではなく、秋の夕暮れというモノトーンな世界に「美」を見いだした感性は、後の日本文化を代表する「わびさび」の端緒などと言われたりもします。また、ここでは直接関係のない話ですが、この歌の背景として「源氏物語の」の「須磨の段」が擬せられているという見方もあります。花と紅葉は都においてきた正妻の紫の上であり、秋の夕暮れは須磨で新しく出会った明石の君だという見立てです。

それは、政治的に失脚して須磨に落ちても光源氏の「女好き」は衰えることはなく、まさに平安のプレイボーイたる面目躍如たる姿だとも読めるのです。

そう考えてみると、ボールトの演奏は「わびさび」に「価値」を感じる日本人にとっては素直に心にしみ入ってくる演奏であり、ヴォーン・ウィリアムズの作品も素直に読み解けばその様に演奏すべきものなのでしょう。

しかし、そこからさらに深読みして、定家の歌の裏に「源氏物語」の光源氏を見いだすような深読みをするならば、このオーマンディの演奏もまたもう一つの真実をついているのかもしれません。

常に、華やかで美しく、そして楽しく音楽を形づくっていくオーマンディの姿勢は、どこか光源氏の姿に通ずるものがあります。

そうであるならば、これらのヴォーン・ウィリアムズの音楽に寂寂とした風の吹き抜ける光景ではなくて、そこに一つまみも二つまみも色気を追加しても、それは罪とはいえないのかもしれません。

よせられたコメント

2023-05-26:大串富史

正直、別にヴォーン・ウィリアムズが好きなわけではないのですが(まて)、かのブラスアンサンブルを通してこの曲を既に知っていて、まあバックグラウンドミュージックとしてよさげではある(ほぼ5分)であるというのが今回の選曲の理由であったりします… あーこれ、聴いたことある!(日本語の学習で「が」を省略できる:聴いたことがある→聴いたことある)にちょうど使えますし。

オーマンディやオケの皆様にも感謝です。他の録音と聞き比べた結果、万人受けするのはこれだろうと判断しました。平々凡々なメロディーをちゃんと聴かせてくれています(まて

管理人様への感謝ですが、日本語レッスンの??(中国語で予習のこと)をしながら、現代から一人ずつ遡って聴かせていただいていました。こんな機会はこのサイトならではの醍醐味です。ただただ、感謝に堪えません…

#これはつまり、これ以後はちょっと…(日本語の婉曲表現の万能語の一つ、ってわたしたちはもうあまりにも使い慣れていますが)ということで、ただただ申し訳ないです… というか、数十年前に銀座のヤマハで聴いた、パイプオルガンとトランペットの、ダー、ダー、ダー、ダー、ピャラピャピャピャピャ…というあれは誰の何という作品なのか、ずっと探しているのですがいまだ探し当りません… そんな現代クラシック音楽にも、引き続き光を当ててくださるようお願いしつつ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)