クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

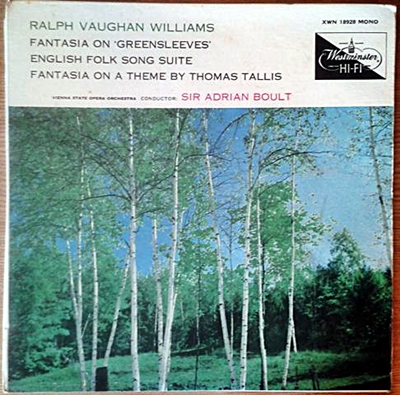

ヴォーン・ウィリアムス:グリーンスリーヴスによる幻想曲

エードリアン・ボールト指揮:ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1959年3月録音

Vaughan Williams:Fantasia on "Greensleeves"

交響曲は知らなくても・・・

しかし、そう言う彼の本線である交響曲を聞いたことがなくても、この弦楽合奏を主体とした二つの幻想曲なら聴いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。

ヴォーン・ウィリアムズは20世紀の作曲家としては珍しく穏やかで美しい旋律ラインを持った音楽を書いた人というイメージがあります。そう言うイメージにピッタリなのがこの二つの幻想曲であり、とりわけ「トマス・タリスの主題による幻想曲」は彼に作曲家としての成功をもたらした作品です。

トマス・タリスの主題による幻想曲

トマス・タリスとは16世紀のイングランドで活躍した作曲家でありオルガン奏者でした。ロンドンの小さな教会のオルガン奏者からたたき上げて最後は王室礼拝堂のオルガン奏者にまで上りつめた人で、テューダー朝のヘンリー8世、エドワード6世、メアリー1世とエリザベス1世という歴代の王に仕えました。

ヴォーン・ウィリアムスがこの幻想曲のもとにした「トマス・タリスの主題」とは、彼が1567年に書いた「大主教パーカーのための詩編曲」の第3曲の旋律です。

ヴォーン・ウィリアムスはこの偉大なオルガン奏者に敬意を表したのか、単純な弦楽合奏としてこの作品を仕上げるのではなく、二組の弦楽合奏(一組は通常の弦楽合奏、もう一つは少し離れた場所に各パート二人からな小規模の弦楽合奏と指定)と、一組の弦楽四重奏によってオルガン的な響きを実現しています。

グリーンスリーヴスによる幻想曲

おそらく、ヴォーン・ウィリアムスにとっては不満でしょうが、彼の作品の中ではもっとも有名な作品です。何故ならば、その「有名」さの大部分がイングランドの古い歌「グリーンスリーヴス」に依存しているからです。

この作品はもともとはオペラ「恋するサー・ジョン(Sir John in Love)」の第3幕の間奏曲としてかかれたものであり、さらにその間奏曲をラルフ・グリーヴズ(Ralph Greaves)が編曲して独立させたのが「グリーンスリーヴスによる幻想曲」です。楽器編成は弦楽合奏を主体としながらそこにハープとフルートが追加されています。

とは言え、その編曲はヴォーン・ウィリアムス自身も気に入ったようで、1934年に本人の指揮で初演されています。

と言うことで、この作品の著作権関係が心配になったのですが、調べてみると編曲者である「ラルフ・グリーヴズ」の権利も既に消滅していました。

イングランドの荒野を吹きすさぶ風

言い訳をするならば、ヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」みたいな事がパンフレットに書かれていました。

一般的に日本の評論家筋では彼の作品に対する評価が低いので、よほどのことがない限りはコンサートでは取り上げられないようです。かろうじて第5番だけは時折プログラムに載るようです。

そんな背景がありますから、録音の方もそれほど店頭の目立つところに並ぶことはありません。

結局、自分のCDの棚を眺めてみても、ボールトの新旧2種類の全集とバルビローリによる幾つかの録音が並んでいるだけです。新しい指揮者の録音は残念ながら一つもありません。

と言うことで、私にとってのヴォーン・ウィリアムズの交響曲というのはイコール「ボールト盤」なのですから、今さらボールトの演奏と録音を取り上げて云々することはできないのです。何故ならば、それは評価の対象ではなくて、評価するための基準だからです。

基準とは基本的に公理系なのですから、それを疑っては世界が成り立たない存在なのです。

しかしながら、ここで取り上げている幻想曲になると録音の数は一気に多くなります。

規模も適当ですし、美しい旋律に溢れている作品なので多くの指揮者が録音しています。それだけに、こちらの方は交響曲のように「公理系」にはならないのですが、それでも、あまり華やかさを狙わずに、どこかイングランドの荒野を吹きすさぶ風を思わせるような演奏はボールトらしい演奏だと言えます。

そして、こういうひっそりとした落ち着きこそがヴォーン・ウィリアムズの本質だとすれば、多くの指揮者の演奏は些か華やかに過ぎているのかもしれません。何しろ、この録音はイギリスのオケを振っての録音ではなくて、お相手はウィーンのオケなのですから。

間違いなく、このサビサビとした雰囲気と佇まいはボールトの確信だったはずです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)