クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

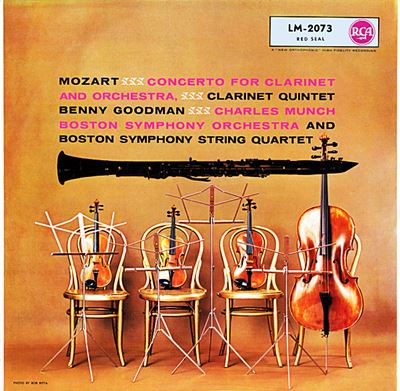

モーツァルト:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

(Cl)ベニー・グッドマン:シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽1956年7月9日録音

Mozart:Clarinet Concerto in A major, K.622 [1.Allegro]

Mozart:Clarinet Concerto in A major, K.622 [2.Adagio]

Mozart:Clarinet Concerto in A major, K.622 [3.Rondo: Allegro]

モーツァルト、最後のコンチェルト

この作品は、元は1789年に、バセットホルンのためのコンチェルトとしてスケッチしたものです。そして、友人であったクラリネット奏者、シュタットラーのために、1791年10月の末に再び手がけたものだと言われています。

ここでもまた、シュタットラーの存在がなければ、コンチェルトの最高傑作と言っても過言でないこの作品を失うところでした。

ここで紹介している第2楽章は、クラリネット五重奏曲のラルゲット楽章の姉妹曲とも言える雰囲気が漂っています。しかし、ここで聞ける音楽はそれ以上にシンプルです。どこを探しても名人芸が求められる部分はありません。それでいて、クラリネットが表現できる音域のほぼすべてを使い切っています。

どうして、これほど単純な音階の並びだけで、これほどの深い感動を呼び覚ますことができるのか、これもまた音楽史上の奇跡の一つと言うしかありません。

しかし、ここでのモーツァルトは疲れています。

この深い疲れは、クラリネット・クインテットからは感じ取れないものです。

彼は、貴族階級の召使いの身分に甘んじていた「音楽家」から、自立した芸術家としての「音楽家」への飛躍を試みた最初の人でした。

しかし、かれは早く生まれすぎました。

貴族階級は召使いのそのようなわがままは許さず、彼は地面に打ち付けられて「のたれ死に」同然でその生涯を終えました。

そのわずか後に生まれたベートーベンが、勃興しつつある市民階級に支えられて自立した「芸術家」として生涯を終えたことを思えば、モーツァルトの生涯はあまりにも悲劇的だといえます。

それは、疑いもなく「早く生まれすぎた者」の悲劇でした。

しかし、その悲劇がなければ、果たして彼はこのような優れた作品を生みだし続けたでしょうか?

これは恐ろしい疑問ですが、もし悲劇なくして芸術的昇華がないのなら、創造という営みはなんと過酷なものでしょうか。

楽しき夏の共演

ベニー・グッドマンと言えばジャズには全く疎い私でも「スウィングの王様(King of Swing)」と称されたことくらいは知っています。しかし、クラシック畑のものからすれば、同時にモーツァルトのクインテットやコンチェルトを演奏し、録音したと言うことの方が強く印象に残っています。そして、それは一見すると「異種格闘技」のように見えるのですが、実際に聞いてみれば「スウィングしなけりゃ意味ないさ」というタイトルのレコードもあるほどのジャズ的なイメージとは随分異なります。

おそらくその背景には、幼いころに元シカゴ音楽大学教師、フランツ・シェップからクラリネットの手ほどきを受けたという背骨があるからでしょう。それからもう一つ、「異種」であるが故にいらぬプレッシャーから解放されるという面もあったのかもしれません。

ジャズのスーパー・スターと言えば目立ってなんぼの世界でしょう。

それはクラシック音楽のソリストにとっても同様です。

そして、その事は、同時に大変なプレッシャーを常に背負い続けると言うことも意味します。あのホロヴィッツでさえ、そのプレッシャーの絶えきれず、演奏活動から一時ドロップ・アウトしたほどです。

しかし、グッドマンにしてみれば、演奏する作品がモーツァルトと言うことになれば、ジャズのスーパー・スターという重荷から解放されるようです。この演奏と録音から聞こえてくるのは、アンサンブルの楽しさにひたっているグッドマンの姿です。

とりわけ、その姿はより親密な関係を築きやすいクインテットの方に表れています。

録音はタングルウッドで行われていますから、間違いなくこの年の音楽祭にグッドマンは招かれたのでしょう。そして、その音楽祭でボストン響のメンバーとグッドマンは思う存分に共演を楽しんだことでしょう。そして、そう言う絶好の機会を「RCA」が見逃すはずもなく、この二つの録音を行ったのでしょう。

おそらく、これほどまでにクラリネットと弦楽四重奏が親密に解け合っている演奏は他には思い当たりません。普通ならば、もう少しクラリネットが前面に出てくるものですが、ここではその両者が見事なまでに渾然一体となった音楽を聞かせてくれます。

おそらく、「ボストン・シンフォニー四重奏団」というのは、ボストン響の弦楽セクションの首席あたりで構成されているのでしょうが、おそらく彼らとグッドマンは実に楽しい夏休みをともに過ごしたのでしょう。そう言う幸せで愉快な雰囲気が聞き手にまでしっかりと伝わってくる演奏です。

ただし、これがコンチェルトとなれば、指揮者、オーケストラ、ソリストという大所帯の組み合わせですからそこまでの親密さは難しいでしょう。

しかし、明らかにグッドマンは日頃のスーパースタートしての重荷から解放されて、ボストン響とのアンサンブルを心行くまで楽しんでいます。ただし、どれほど楽しんでも、モーツァルトという壊れやすい音楽を壊していないあたりは大したものです。

こういうソリストならば、音楽がジャズでもクラシックでも関係ありません。指揮者のミンシュもまたそのアンサンブルを楽しんでいる姿が目に浮かぶようです。

そう言うことで、この二つの録音を一言で言えば、「楽しき夏の夜の夢」とでも言ったらいいのかもしれません。

よせられたコメント

2021-07-25:りんごちゃん

- しばらくサンサーンス尽くしで過ごしておりまして、それはそれで面白い経験ではあったのですが、少々酸素が欲しくなってまいりました

ドン・ジョヴァンニの言葉をちょっと借りますと、わたしにとってモーツァルトはパンよりも必要で空気よりも大切なものなのです

で、わたしはこちらのサンサーンスのオルガン付きでミュンシュという人に初めて注目したのですが、この人は一つだけモーツァルトを録音しているようですのでそれを聞いてみることにいたしました

この録音にグッドマンでなくミュンシュからたどり着くなどという人はわたしくらいのものかもしれませんね

わたしはこの演奏を聞きましてちょっと違和感を感じたのですが、それを説明することにいたします

わたしはグッドマンという人を全く知らないのですが、この人が名人であるということは疑いようがありません

スタイリッシュでかっこよく全く隙がない演奏で、それでいて華がありますよね

どのように聞かせればこの楽器を楽しませることができるかを彼は熟知しており、その意味で完璧だからこそ名人なのです

ちょっと変な喩えなのですが、彼の演奏からはパガニーニのヴァイオリン協奏曲を想起させるようなところがあります

この曲を演奏しながらパガニーニはステージの上でかっこよく決めてドヤ顔をしているのでして、そのドヤ顔をして見せるところまでが彼の演奏あるいは彼の芸に含まれるのです

ドヤ顔というのに問題があるようでしたら歌舞伎の見得を切るシーンを想起していただけば良いかもしれません

あれは実際のところは全身をもって表現した表情の魅力を十分に堪能してもらうためにちょっと止まるので別にドヤ顔しているわけではないのですが、一つのシーンの頂点といえるような地点でそれをかっこよく決めるところまでが役者に必要な演技であるわけです

グッドマンの住む音楽世界には間違いなくそういったものが含まれているように感じられます

申すまでもございませんが、観客というものはそういったものを求めるように出来ておりますので、舞台芸術はそういったものを多かれ少なかれ含むようになるのです

テノール歌手がハイCを引っ張ってかっこよく決めるなどというのは音楽的にはほとんど意味のないものですが、そういった演出上極めて有効なものをしっかり取り込んだオペラこそが人気作として繰り返し上演されるのもまた当然なのです

一方モーツァルトの音楽はその対極にあると言ってもいいようなところがあるのです

協奏曲というものはもともと観客に向かってドヤ顔してみせる音楽であるはずなのですが、モーツァルトの協奏曲には観客サービスは満載されていても名人芸をかっこよく決めてドヤ顔するようなシーンはほとんどないのです

モーツァルトは幼い頃から音楽のそういう部分しか見ることが出来ない客からそういうところばかり繰り返し称賛され続けたのでそういった拍手は多分聞き飽きたのでしょうね

モーツァルトの協奏曲では基本的にカデンツァが存在しますが、カデンツァというものは歌舞伎の見得を切るシーンに相当するようなものといってもよいのでして、ソリストの美しい立ち姿を存分に鑑賞してもらうためにあるのです

モーツァルト自作のカデンツァを聞きますとわかりますが、名人芸を披露して観客を唸らせるようには作っておりません

ソリストがそこまで披露してきた音楽をその山場と言ってよい地点でもう一度彼一人にスポットライトを当てて堪能してもらうためにそれはあるのでして、協奏曲という種類の音楽には本来それに当たるシーンが求められるのです

一方クラリネット協奏曲にはカデンツァは存在しません

モーツァルトの音楽には天国的であるとか悲しさであるとかいった言葉で表現されるなんとも言えないものがあるのですが、言葉では表現できませんのでそのくらいにいたします

それは例えばフルートとハープのための協奏曲のような、一見観客サービスに徹しているかのような音楽にも明らかに刻まれているのでして、モーツァルトは若い頃からそういう音楽を作る人なのです

その特性がクラリネット協奏曲や五重奏曲を作った晩年では純化され、それ以外の要素が次第に削ぎ落とされていくのです

わたしはこの曲や魔笛のぱぱぱの二重唱を聞くたびに文字通り涙が溢れて仕方ないのですが、モーツァルトとは本来そういうものなのでして、ここに至るまでのモーツァルトはそれをあからさまに見せずにそこかしこでほのめかしているだけなのです

そういったものだけを聞かせるような音楽に見得を切るようなシーンの登場する余地はないのでして、この曲にカデンツァがないのは単に音楽がそのようなものになったからにすぎないのです

で話を戻しますと、グッドマンは自分の住む音楽世界に忠実に演奏しておりますようで、もちろんスタイリッシュに決めており、クラリネットという楽器の魅力を堪能してもらうことを何よりも大切にした素晴らしい演奏を繰り広げています

ミュンシュの伴奏もそれに似つかわしい健康美溢れる演奏であるように思います

そういったところがどうもこの曲自体にどこか不似合いなように感じられるのです

これがフルートとハープのための協奏曲ですとか、せめてピアノ協奏曲23番でしたらまだよいと思うのです

これらの曲は、その楽器の持つ魅力を十分に堪能できるような本当の名人芸を楽しんでもらった上で、それだけで終わらないなんとも言えない不思議な満足感を与えてくれるように作られているのです

クラリネット協奏曲はその楽器の性能を十分に発揮できるよう作られておりますので、その名人芸を楽しんでもらうよう演奏することはもちろんできるのです

ただその音楽の中でモーツァルトはもう笑ってはおりません

モーツァルトは幼い頃から作曲家としても演奏家としても観客に喜んでもらうために音楽を作り続けてきたのでして、彼の曲にはそういった意味でのサービス精神が満ち溢れています

彼はタンスに聞かせたほうがマシだと時に思いつつ、表面では愛想の良い笑みを浮かべ、その奥に本当のメッセージを忍ばせた音楽を作り続けてきたのです

そういったたぐいのものを放棄してしまったクラリネット協奏曲では、そのなんとも言えない不思議な満足感の正体と言ってもいいようなものが、愛想の良い笑みを捨て去ってその本当の姿をあらわすのです

この曲は、彼らのような「疑いを知らない」演奏をするにはちょっと純化しすぎているようにわたしは思うのです

この曲でいい湯だなするようでは、モーツァルトからしてみればタンスも同然でしょうから

一方クラリネット五重奏曲ではまだそこまでの違和感を感じないのです

モーツァルトは、作曲とは仕立て屋が体にぴったり合う服を作るようなものだ、と若い頃から述べておりまして、彼の頭の中には常にそれを演奏するものの姿があります

この二曲の場合主役はもちろん決まっています

五重奏曲の場合モーツァルトはヴィオラを手にその場にいたことでしょう

演奏者全員の顔を思い浮かべ、彼らが作り出すはずの響きそのものを頭の中で鳴らしながら作曲していたはずです

この曲は彼の音楽をよく理解している親しい仲間たちと一緒に楽しむために生まれた音楽なのです

一方協奏曲の場合その場にモーツァルト自身の姿は必ずしも必要ありません

この二曲の決定的な差はそこにあるのです

五重奏曲の方では共に音楽をする喜びのようなものが決定的要素となっているのでして、先に述べた純化したモーツァルトの特徴にそれが融合した姿が、クラリネット五重奏曲の魅力の核心を形作っているのです

一方協奏曲の方ではそのようなものが削ぎ落とされているので本当に純粋なモーツァルトだけが残っているのでして、わたしは涙なしにこれを聞くのはむずかしいのです

一言だけ断っておきますと、わたしは共に音楽をする喜びが感じられない協奏曲が劣っているなどと言うつもりはまったくないのでして、どちらを好むかと言われましたら迷うことなく協奏曲の方を選びます

話を戻しますと、仲間とともに音楽をする姿を楽しませてくれるグッドマンの演奏は、そういった喜びに満ちた五重奏曲とは大変相性が良いのですが、協奏曲の場合モーツァルトとグッドマンたちが唯一重なることができる地点はたぶん失われてしまっているのです

40年のグッドマンの同じ曲の録音の方にも続けて書き込みますが、内容的に繋がりもありますのでよろしければご覧くださいませ

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)