クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ワーグナー:ヴェヌスベルクの音楽(タンホイザーより)

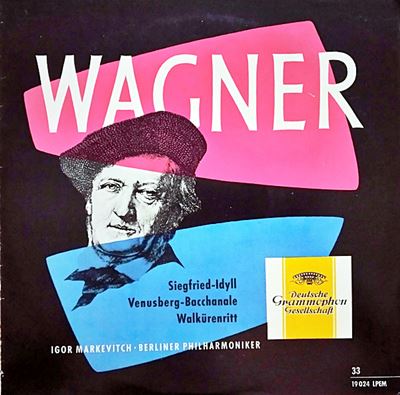

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年12月14日~15日録音

Wagner:Venusberg Music(from the Paris Version, Act1, Scene1)

「序曲」にはない蠱惑的な魅力がある

この半音階進行を駆使した音楽はワーグナーの真骨頂であり、序曲の中でも登場した「バッカナールの動機」は官能世界の象徴として妖しいまでの魅力を醸し出します。ちなみに「バッカナール」とは古代ギリシャの酒の神バッカスに由来し、極めて放埒な祭を意味するものだそうです。

そして、この歌劇がパリで上演されるときには、当時のパリの習慣としてバレエの場面は不可欠だったので、この「バッカナール」の部分が拡大されることになります。しかし、かなり長大な序曲に続けて、この拡大されたバッカナールを含んだ「ヴェヌスベルクの音楽」を続けて演奏すると、それだけでかなりの時間を使ってしまい、さらに言えば全体的な様式という点でもいささかちぐはぐな感じがしてしまうことは否定できません。

しかしながら、そうは言いながらも、この部分はすでに「トリスタン」を書き上げたワーグナーが手がけただけに、その妖艶なまでに蠱惑的な世界の魅力には抗しがたいものがあります。

なお、この部分をコンサートなどで演奏するときは、そのまま続けて演奏するとさすがに長くなりすぎていささかだれてしまうことは否めないので、そのあたりはそれぞれの指揮者が工夫を凝らしています。

当然の事ながら、序曲は序曲だけ、「ヴェヌスベルクの音楽」は「ヴェヌスベルクの音楽」だけを演奏することが多いのですが、「ヴェヌスベルクの音楽」の音楽を上手く短めに処理して序曲に続けて演奏するという指揮者もいます。もちろん、ストコフスキーのように、あの手この手を使ってだれさせないようにそのまま続け演奏するという指揮者もいます。

確かに、この「ヴェヌスベルクの音楽」には「序曲」にはない蠱惑的な魅力があるので、そのあたりの判断は難しいようです。

ベルリン・フィルの余裕にマルケヴィッチの狂気に満ちた野蛮さのようなものが包摂されてしまっている

フルトヴェングラーが亡くなったのが1954年の11月30日ですから、これはまさにその直後に行われた録音と言うことになります。

つまりは、フルトヴェングラーの突然の死という現実を前にして、ある意味ではよりフルトヴェングラー色が色濃くにじみ出るような時期にマルケヴィッチはベルリンフィルの前に立ったのです。しかし、彼がベルリン・フィルに要求したのはフルトヴェングラーが要求した音楽とはほとんど真逆とも言うべきベクトルを持ったものでした。

そして、この録音を聞けば、マルケヴィッチはその自らの音楽をこの時期のベルリンフィルにやりきらせているのです。

マルケヴィッチはコンサートでも録音でも良くワーグナーの管弦楽曲を取り上げていて、その解釈に関しては確固たるものを持っていました。その解釈このベルリン・フィルと録音した演奏を聞いても、一点の揺るぎもないことが分かります。

彼はワーグナーの音楽を重厚な響きによってうねるような巨大さを実現しようなどと言う気持ちは欠片も持っていません。彼が注目するのは、その楽曲の内部構造であって、その仕組みが誰の耳にも届くように知的に、そして明晰に表現することだけを求めていました。

その意味では、私が深く敬愛しているジョージ・セルとクリーブランド管によるワーグナー録音と方向性はほぼ同じです。

40歳をこえたばかりのマルケヴィッチにしてみればまさに油がのってこようかという時期であり、例え相手が全盛期のベルリンフィルであっても容赦なしという感じです。

彼が求めるワーグナーの姿は、後年手兵となったラムルー管と録音したときも要求するものはこのベルリンフィルの時と寸分の違いもありませんでした。

しかし、ラムルー管とベルリン・フィルで異なるのはその機能性です。ラムルー管はマルケヴィッチの地獄のしごきに耐えて必死でその棒に食らいついています。

しかし、ベルリンフィルの場合はさすがと言うべきか、その要求に対してもかなりの余裕を持って対応しています。

結果として、フルトヴェングラー時代の素晴らしい響きを保持しながら、実に堂々たる立派な音楽を聞かせてくれています。

しかし、聞き手というのは贅沢なもので、その余裕に包摂されるようにマルケヴィッチの狂気に満ちた野蛮さのようなものが封印されてしまっているように聞こえてしまうのです。そして、野蛮さこそがマルケヴィッチのマルケヴィッチたるところであるならば、それがあからさま表に出てくるラムルー管との演奏の方にエキサイティングな魅力を感じてしまうのです。

まあ、そんなおかしな聴き方をするのは私だけかもしれないのですが、音楽というのは上手ければいいという話ではないこともまた事実なのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)