クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第5番 ト長調 Op.55

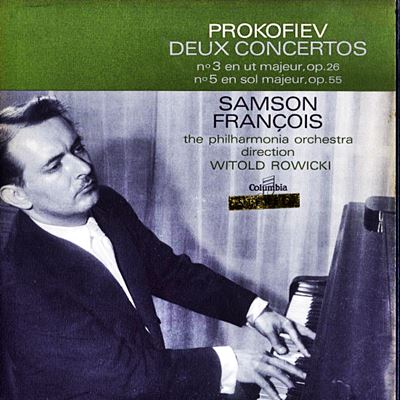

(P)サンソン・フランソワ:ヴィトルド・ロヴィツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年6月27日~29日録音

Prokofiev:Piano Concerto No.5, Op.55 [1.Allegro con brio]

Prokofiev:Piano Concerto No.5, Op.55 [2.Moderato ben accentuato]

Prokofiev:Piano Concerto No.5, Op.55 [3.Toccata. Allegro con fuoco]

Prokofiev:Piano Concerto No.5, Op.55 [4.Larghetto]

Prokofiev:Piano Concerto No.5, Op.55 [5.Vivo]

プロコフィエフにとっては最後のプロコフィエフらしい音楽

おそらくは、その背景には結婚と子供の誕生という出来事があったのかかもしれません。つまりは、稼がなくてはならなかったのです。

そして、彼には聴衆を唸らせるだけの腕前がありましたし、そこで披露する自作のピアノ曲も数多く作曲していました。

この5楽章構成という得意なスタイルを持つ協奏曲第5番も、その様な演奏活動のために作曲されたようです。その意味では、彼の作曲スタイルは何処かモーツァルトと似通っている部分があったのかもしれません。

実は、この作品の前に、第1次世界大戦で右手を失ったピアニスト、ヴィトゲンシュタインからの委嘱で左手のための協奏曲を書いています。しかし、その作品は委嘱したヴィトゲンシュタインから「私にはどの音符も分かりません」と言って演奏を拒否され、突き返されています。しかし、そんなヴィトゲンシュタインに対してプロコフィエフは不快感を持った様子はなく、また改訂も行わずにそのまま机の中にしまい込んでしまいます。

最近では、ヴィトゲンシュタインが突き返した本当の理由は自分では弾きこなせないと感じたからではないかと言われています。つまりは、プロコフィエフにとってピアノ曲というのは全て自分が演奏することを前提として書かれるのであって、その前提が一般的なピアニストにとっては途轍もなく高い壁になっているのです。

この協奏良く第5番でも5楽章構成という古典派以来の基本的なスタイルを覆すような形式を持っているのですが、それ以上に注目すべきは最初から最後まで独奏ピアノが鳴り続けると言うことです。

一般的にはピアノ協奏曲というのはピアノとオケの対話であったり掛け合いであったりするのですが、ここでは徹頭徹尾ピアノが主導していくのです。とは言っても、オケが添え物でオケが伴奏にしか過ぎないというロマン派時代に大流行した名人芸披露のスタイルとは異なります。ここでは、ピアノが主導しながらもオーケストラは充分すぎるほどに鳴り響いて独奏ピアノに覆い被さってきます。

そして、この作品と第3番の協奏曲を聞くことで、私はプロコフィエフという作曲家を誤解していたことに気づきました。

こんな事を書けばお叱りを受けるかもしれないのですが、彼の作品は結局は「興行」用の音楽だと考えた方がいいのです。ただし、その「興行」のために「古くて何処が悪い!」と開き直ったラフマニノフとは違って、「古さ」と「新しさ」を実に上手い具合にバランスをとった音楽に仕上げたのです。

古すぎれば進歩的な聴衆には退屈ですし、新しすぎれば保守的な聴衆にそっぽを向かれます。ですから、時代の流れを読み取って、「新しい」要素を盛り込みながら、それが決して過激にならない範囲で上手くとどめるのです。例えば、この第5番の協奏曲でもピアノを打楽器的に扱う場面は出てくるのですが、プロコフィエフはバルトークのように尖ることはなくて、そこに保守的な聴衆にも受け入れ可能な「軽さ」を残しています。

そして、その事が私にプロコフィエフにある種の中途半端さを感じさせる要因となっていたのですが、それらを時代の流れを上手く読み取った「興行」用の音楽と思えばこれほど見事なものはありません。残念ながら、彼の協奏曲を実演で聞いたことはないのですが、ピアニストがプロコフィエフが要求するものを全てクリアしたならば鳥肌が立つほどの感動を覚えるでしょう。

ただし、その「感動」はコンサートホールを出て、一つめの角を曲がったあたりでは消えていくような類のものかもしれません。

しかし、何度も繰り返しますが、「芸」のない「芸術」よりは何十倍もましです。

そして、プロコフィエフはこの作品を「さようなら」がわりに、西洋を去って故郷の新生ソ連に戻るのです。

そして、それ以後の彼の作曲活動をどのように評価するのかは人それぞれですが、そこでは「古くて何が悪い!」という開き直りみたいなものがより強く感じられるようになっていくのは事実です。その意味では、この作品はプロコフィエフにとっては最後のプロコフィエフらしい音楽だったのかもしれません。

プロコフィエフのスタンスにフランソワは自分自身を重ね合わせていたのかもしれません

演奏され録音される機会は第3番の協奏曲と較べて格段に落ちますので、パブリック・ドメインとなっている音源を探すのがかなり難しい作品です。ただし、幸いなことに、フランソワが第3番の協奏曲を録音したときに、この第5番の協奏曲も録音してくれています。

そして、それはまさに絶好調の時のフランソワがどれほど凄かったのかを教えてくれるものだったのですが、それと同じ事がこの第5番の協奏曲にもあてはまります。

正直言って、聞き比べが出来るほどこの作品を聞いた経験はないのですが、ここでもフランソワならではの「情」に溢れた表現になっていることは間違いないでしょう。考えてみれば、それは凄いことです。

何しろ、この作品は作曲者であるプロコフィエフによって初演されているのですが、その時にプロコフィエフ自身が「遺憾ながら、ピアノのパートを覚え込むのが一苦労だ」と手紙の中でぼやいているのです。

作曲者本人でさえ「覚え込むのが困難」と言わしめるほどのピアノパートに、自分ならではの「情」をまとわせるなどと言うのは想像を絶するほどの難事であることは容易に想像がつきます。そして、その「情」も恣意的なものではなくて、そう言えばフランソワもプロコフィエフと同様にピアノを演奏する「作曲家」であったことを思い出させるほどに説得力に満ちています。

そうか、フランソワとプロコフィエフというのはどう考えてもマッチしない組み合わせだと思ったのですが、よく考えればそう言う一致点があったのです。そして、そう言うプロコフィエフのスタンスにフランソワは自分自身を重ね合わせていたのかもしれません。

そう思えば、フランソワがプロコフィエフの作品を重要なレパートリーにしていたのは何とも不思議だと思っていたのですが、そう考えればその謎も解けるというものです。

よせられたコメント

2020-04-12:エラム

- 思わず絶句するほど凄い演奏ですね!これは。

私もそうですが、もしかするとこの曲はリヒテルがドイツグラモフォンでセッション録音したラフマニノフの2番のカップリングの録音でしか聞いたことがない人が大半ではないでしょうか(なお、こちらも指揮はロヴィツキ)。

そして

「大したことない曲だな・・・」

と思い、以後聞くこともない場合が相当数に上るように思えます。

このフランソワの演奏はリヒテルを明らかに凌いでいます。この曲自体への興味を大いに掻き立てられる名演です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)