クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ハイドン:交響曲第45番 嬰へ短調「告別」

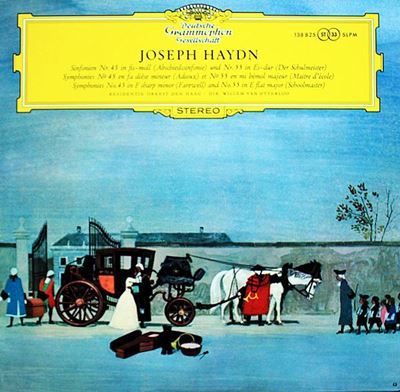

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1962年5月16日~17日録音

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [1.Allegro assai]

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [2.Adagio]

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [3.Menuetto. Allegretto]

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [4.Finale. Presto - Adagio]

帰りたいよー!

耳タコの人はご容赦あれ。

ハイドンが使えていたエステルハージ候は夏になると、湖を見渡す風光明媚な場所にたてられたエステルハーザ宮で過ごすことが習慣となっていました。この宮殿はフランスのヴェルサイユ宮殿をモデルとしたものだったのですが、建設当初はかなり手狭で、多くの楽員は家族を連れて行くことが出来ず、単身赴任を強いられていました。

通常、一年の半分をこの宮殿で過ごすのが通例だったので、これは多くの楽員にとってかなり不便であると同時に負担でもあったようです。

ところが、1772年の滞在は、どういう訳か、通常の6ヶ月が経過してもエステルハージ候は帰ろうとせず、単身赴任の延長は2ヶ月を超えるようになってしまいました。これには、さすがに多くの楽員から不満の声が起こり、楽長であったハイドンに何としてくれと言う訴えが殺到するようになりました。

しかし、封建制度のもとで、主君である候に面と向かって苦情を訴えることも出来ませんから、それを音楽を通して婉曲に伝えようとして作曲されたのがこの「告別」と題された交響曲でした。

目玉は最終楽章です。

最初はプレストで、何の変哲もない通常の終曲という風情で音楽が始まります。この音楽が属音上で半終止し、その後フェルマータ休止をはさんでアダージョの音楽が始まります。言うまでもないことですが、交響曲の終わりはプレストのまま華やかに終わるのが普通ですから、これは明らかに「異様」です。

きっとエステルハージ候もこれは「普通」じゃないとすぐに気づいたはずです。

しかし、ハイドンの趣向はさらに手がこんでいました。

彼は、この後、譜面台の蝋燭を吹き消して楽員が次々と退場していくように指示したのです。

第1オーボエと第2ホルンから始まって、次々と楽員が去っていきます。そして、最後の14小節は二人の第1ヴァイオリンだけが寂しげに演奏を続け、消えるように音楽が終わると、その二人も蝋燭を吹き消して去っていきます。

まさに「そして、誰もいなくなった」です。

この曲が実際に演奏されると、その意味するところを悟った候は、その翌日に休暇を与えて全員を帰郷させたそうです。

ただし、この「告別」というタイトルはハイドンがつけたものではなく、18世紀の終わり頃に後世の人がつけたもののようです。

美しい人はより美しく、それなりの人はそれなりに

随分と古い話ですが、「美しい人はより美しく、それなりの人はそれなりに」というコマーシャル・コピーがありました。

考えてみると、オッテルローという人の本質を考えるときにはこのコピーはピッタリかもしれません。

ここにオッテルローが手兵のハーグ・レジデンティ管弦楽団を指揮して録音したハイドンの交響曲が3曲あります。

- ハイドン:交響曲第45番 嬰へ短調「告別」

- ハイドン:交響曲第55番 変ホ長調「校長先生」

- ハイドン:交響曲第92番 ト長調「オックスフォード」

オッテルローという指揮者は作品そのものに強い凝縮力がある時はその美質を最大限に発揮する能力があります。そして、美しさはより美しい女性をより華やかに飾り立てるのではなくて、その女性が持つ美しさの本質を内面から輝かせるような演出を行うのです。

しかしながら、扱う作品がそれなりのものであれば、それを無理して派手な化粧で飾り立てるようなことはせずに、あるがままに粧わせてお仕舞いという雰囲気があります。

確かに、そう言う作品であってもあたう限りの装いをほどこして、まるで整形したかと思うほどに化粧を施す指揮者もいます。そして、その事を私は決して否定するつもりはないのですが、オッテルローという人はそう言う作業は御免だったようです。

そう言う意味で、この3曲の中で一番聴き応えがあるのは「オックスフォード」です。この作品は、疑いもなく、ハイドンが交響曲という分野で積み上げてきたものの総決算ともいうべき作品です。きわめて繊細な序奏には「無駄」というものが一切存在しません。そして、誰もが指摘するようにこの交響曲のアダージョ楽章はハイドンが書いたもっとも美しいアダージョであることに異論を唱える人はいないでしょう。

そう言う意味で、この音楽はこの上もなく「美しい人」であり、その美しさをオッテルローはその内面から輝かせています。

しかし、残りの2曲、「告別」と「校長先生」ではいささか苦戦しているように聞こえます。

それは、その二つの作品が「それなりの人」だからではありません。この二つの交響曲も間違いなく「美しい人」です。しかし、その「美しさ」が「オックスフォード」とは本質的に異なるのであって、まさにその点にハイドンの交響曲を、とりわけ初期・中期の交響曲を演奏する事の難しさに結びついています。

どういう事かと言えば、そう言う初期・中期の交響曲はエステルハージ家の管弦楽団と強く結びつく中で生み出されたからです。ハイドンはそのオーケストラのメンバーの技量だけでなく、その人間性までも含めて知り尽くしていました。そして、ハイドンはその一人ひとりのメンバーの顔をいつも頭に描きながら数多くの数多くの交響曲を書いたのでした。

つまりは、その音楽はエステハージ家の管弦楽団のために書かれたものであり、それは逆から見ればオーケストラのメンバーもハイドンが自分たちに何を求めているのか、ハイドンがどのような音楽を模索しているのかを知り尽くしていたからこそその価値が表現できたのです。

ですから、そこにはどのオーケストラでも問題なく演奏できるという「汎用性」は極めて希薄なのです。

音楽で思わず笑ってしまうような肖像画を描いたような「校長先生」、そして、早く帰郷したい思いを主人に伝えた「告別」などは、エステルハージ家の管弦楽団と楽長であるハイドンとの強い結びつきのもとで生まれた交響曲であることは明らかです。そして、その様な深い結びつきから生まれる「美しさ」や「ユーモア」を後の時代の人が理解して巧みに表現するのは至難の業なのです。

そして、それはオッテルローを持ってしても同様であることはこの録音を聞いていてよく分かります。

おそらく、ハイドンとモーツァルトの一番大きな違いの一つは、ハイドンは自前のオーケストラを持っていたのに対してモーツァルトにはその様なオーケストラはもたなかったことです。ですから、モーツァルトは様々な技量の差があでるあろう「一般的なオーケストラ」を想定して作曲する必要がありました。しかし、それは裏から見れば、その事がモーツァルトの音楽に「汎用性」をもたらしたのです。

そして、そう言うハイドンもエステルハージ家から離れ、外国からの注文によって交響曲を書くようになると、そう言う特定のオーケストラのためではなく一般的なオーケストラを想定した交響曲を書くように変わっていきます。その代表的な業績がロンドンで演奏されたザロモンセットであることは言うまでもないのですが、そう言うハイドンの大きな変化の結節点に位置していのが「オックスフォード」なのです。

よせられたコメント

2020-01-27:Sammy

- 作品が好きなので、贔屓の引き倒しかもしれませんが、とても心地よく聴きました。堂々と、かつ溌溂としていてとても魅力的な演奏と思いました。

オッテルローとハーグのオーケストラの演奏にはどこか親密な雰囲気を感じることが多いのですが、この演奏も特に最終楽章など、室内楽的な部分は特にゆったりしっとりと抒情的で対話するような風情がなかなか素敵です。その点もこの作品の背後にあるハイドンと彼のオーケストラとの関係を想起させるところがある、と半ば妄想してしまいます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)