クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

ロベルト・カヤヌス指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1930年5月27日~28日録音

Sibelius:Symphony No. 2 in D Major, Op. 43 [1.Allegretto]

Sibelius:Symphony No. 2 in D Major, Op. 43 [2.Tempo Andante, Ma Rubato]

Sibelius:Symphony No. 2 in D Major, Op. 43 [3.Vivacissimo]

Sibelius:Symphony No. 2 in D Major, Op. 43 [4.Finale: Allegro Moderato]

シベリウスの田園交響曲?

さらに、この作品にはフィンランドの解放賛歌としての側面もあります。重々しい第2楽章と荒々しい第3楽章を受けた最終楽章が壮麗なフィナーレで結ばれるところが、ロシアの圧政に苦しむフィンランド民衆の解放への思いを代弁しているというもので、この解釈はシベリウスの権威と見なされていたカヤヌスが言い出したものだけに広く受け入れられました。

もっとも、シベリウス本人はその様な解釈を否定していたようです。

言うまでもないことですが、この作品の暗から明へというスタイルはベートーベン以降綿々と受け継がれてきた古典的な交響曲の常套手段ですから、シベリウスは自分の作品をフィンランドの解放というような時事的な際物としてではなく、その様な交響曲の系譜に連なるものとして受け取って欲しかったのかもしれません。

しかし、芸術というものは、それが一度生み出されて人々の中に投げ込まれれば、作曲家の思いから離れて人々が求めるような受け入れ方をされることを拒むことはできません。シベリウスの思いがどこにあろうと、カヤヌスを初めとしたフィンランドの人々がこの作品に自らの独立への思いを代弁するものとしてとらえたとしても、それを否定することはできないと思います。

この作品は第1番の初演が大成功で終わるとすぐに着手されたようですが、本格的取り組まれたのはアクセル・カルペラン男爵の尽力で実現したイタリア旅行においてでした。

この作品の中に横溢している牧歌的で伸びやかな雰囲気は、明らかにイタリアの雰囲気が色濃く反映しています。さらに、彼がイタリア滞在中にふれたこの国の文化や歴史もこの作品に多くのインスピレーションを与えたようです。よく言われるのは第2楽章の第1主題で、ここにはドンファン伝説が影響を与えていると言われています。

しかし、結局はイタリア滞在中にこの作品を完成させることができなかったシベリウスは、フィンランドに帰国したあとも精力的に作曲活動を続けて、イタリア旅行の年となった1901年の末に完成させます。

一度聞けば誰でも分かるように、この作品は極めて少ない要素で作られています。そのため、全体として非常に見通しのよいすっきりとした音楽になっているのですが、それが逆にいささか食い足りなさも感じる原因となっているようです。その昔、この作品を初めて聞いた私の友人は最終楽章を評して「何だかハリウッドの映画音楽みたい」とのたまいました。先入観のない素人の意見は意外と鋭いものです。

正直言うと、ユング君は若い頃はこの作品はとても大好きでよく聴いたものですが、最近はすっかりご無沙汰していました。やはり、食い足りないんですね。皆さんはいかがなものでしょうか?

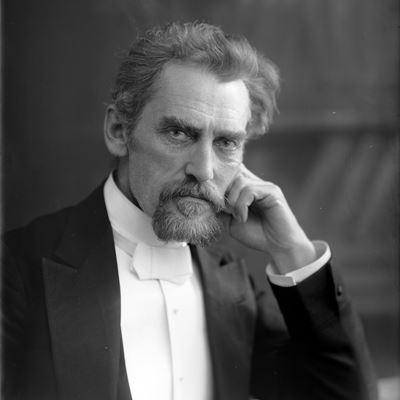

あらゆるシベリウス演奏の「原点(origin)」とも言うべき存在

今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。

おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。

まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。

しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それは「スタンダード」などというものではなく、それ以上の「原点(origin)」とも言うべき存在なのです。

それにしてもカヤヌスは1856年生まれですから、それはもう伝説を通りこして神話のような時代の存在です。フルトヴェングラーは1886年生まれですから30歳以上も年長であり、あのトスカニーニでさえ1867年生まれですから10歳以上も年長なのです。

調べてみれば、アルトゥール・ニキシュが1855年生まれですから、まさにそう言う存在と同世代の指揮者なのです。

そう考えれば、そう言う神話時代の指揮者の演奏がこのクオリティで残ったのは「奇蹟」のようなものだといえます。

この一連のシベリウスの録音はフィンランド政府の依頼によって行われ、それを引き受けたのがEMIの若き音楽プロデューサーだったウォルター・レッグでした。そして、指揮を引き受けたのがフィンランド音楽の守護者とも言うべきロベルト・カヤヌスだったのです。

すでに70代の半ばをむかえていたカヤヌスにとっては骨の折れる仕事だったのでしょうが、「国家プロジェクト」とも言うべきシベリウス録音であればその労を厭わなかったのでしょう。

彼は1930年の5月に1番と2番を録音し、そして、しばらく時間を空けて1932年6月に3番と5番を録音するのですが、その翌年にカヤヌスがこの世を去ってしまって全曲録音は幻となってしまいました。

もちろん、別の指揮者を呼んできて残りの3曲を録音することも可能だったのでしょうが、残されたカヤヌスの演奏を聞けば、それはカヤヌス以外には完成させることが出来ないものだったことを納得させられます。

このカヤヌスの演奏を聞いていてふと思い出したのが、ルノワールの逸話でした。

ルノワールは大変な贅沢好きだったとして知られているのですが、良く話を聞いてみるとその「贅沢」とは金銭的に高価なものを好んだというのではなくて、人が時間と手間をかけてじっくりと作りし出したものしか身の回りに置きたくなかったというのが本当のところだったようです。彼は、どれほど小綺麗に仕上がっていようとも、工業的に生産されたものはすべて拒否したのです。

その一番いい例が肉料理だったようで、彼はガスの火とフライパンで効率的に調理された肉料理は一切拒否しました。

ルノワールにとって肉料理とは薪や炭を使って職人がじっくりと手間と時間をかけて焼き上げたものだけが、その名に値したのです。

そして、ここで聞くことのできるカヤヌスのシベリウスもまた、まさに薪や炭を使って、十分すぎるほどに手間と時間をかけて焼き上げたような音楽なのです。

そこでは、ホンのちょっとしたフレーズに至るまで、その歌わせ方やテンポの設定を考え抜いているのがよく分かります。

それは、職人が火加減をコントロールしながら肉の向きをあれこれ変えることによって最高の焼き加減になるように腕を振るっている姿とだぶります。

そして、その様な最高の職人の手によってシベリウスの録音が世界に発信されたことは、シベリウスにとってはこの上もない幸運でした。

何故ならば、これほどまでにすぐれた「origin」をもった作曲家は他には存在しないからです。

ですから、どれほど古い録音であっても、シベリウスを愛するものであるならば、これは聞かなければいけない「義務」があるのです。

なお、この一連の録音に関しては、当初は「交響楽団」としか記されていませんでした。やがて、3番と5番に関しては「ロンドン交響楽団」による演奏であることが分かってきたので、1番と2番も同様かと考えられてきました。しかし、最近は1番と2番に関しては「ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団」による演奏だと考えられるようになってきました。

しかし、実際はどうだったのかは依然として「藪の中」です。

よせられたコメント

2021-05-19:コタロー

- ロベルト・カヤヌスは生年をみると、シベリウスより9歳も年上なのですね。それにしても、よくこのような音源が残っていたものです。録音は90年以上も前のものですが、ノイズや混濁がなく、聴きやすい音質なのに驚かされます。

カヤヌスの演奏は、幾分速めのテンポで、音楽はあくまでも自然に流れていきます。いわゆるロマン的な歪曲がないのに好感が持てます。その中にシベリウスの音楽の醍醐味がたっぷり感じられるところに、シベリウスの音楽の伝道者としての自負がうかがえます。

このような演奏を聴いてしまうと、後に続く指揮者たちの演奏が良くも悪くも演出過剰に感じてしまうほどです。大変貴重な演奏をアップしていただき、ありがとうございました。

2021-05-22:エラム

- 非常に興味深い録音を聞かせていただき感謝します。

実に見事な演奏だと思いました。音は古いですが演奏は新鮮さに満ち溢れています。

それにしても快速です。殊に第1楽章が。でもカヤヌスの解釈というだけでなく本来このようなテンポやフレージングが求められていたのではないかと思える納得感があります。

ところで、他にシーラカンス的な録音としてはニキシュの「運命」が知られており、私も恐る恐る聞いたことがありますが、1分も経たないうちに感心させられていました。

このカヤヌスのシベリウスも、ニキシュの「運命」も共通しているのは音楽の流れの良さです。後者は現代の演奏まで含めても史上屈指の見通しの良さも備わった演奏に思えます。

もしかするとこれがこの時代の演奏のトレンドだったのかもしれません。神の如く崇められているフルトヴェングラーですが彼より古い時代の人たちからは「最近指揮者の演奏はなってないね!」と思われていたかもしれません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)